Friday, 09 May 2025

Informazione dal 1999

Pubblicato il 13 June 2021 alle 17:57

Olbia, 24 giugno 2018- Esistono storie che si nutrono ormai di una sola immagine stampata nella memoria. Il loro ricordo è come un sogno, esile filo di ragno che nemmeno gli uragani dei molti anni trascorsi spezzano, e ci collega in ogni istante alle persone che vivono ancora fra noi, e attraverso di noi. Immagini impressionistiche dolorosamente indeterminate, implacabilmente sfumate; proprio come il sogno, che dopo il risveglio riusciamo ancora a rammentare solo in qualche scena isolata, finiscono per contare per l’indefinita sensazione che permarrà.

Gallu Toppu, Gallo Zoppo, era il nomignolo che gli avevano affibbiato. Non si capiva cosa c’entrasse il gallo, se non per il fatto che era anch’esso un bipede che si svegliava prima dell’alba. Tanti erano i galli e le galline a Terranova, non mancavano uova fresche, chicchirichì e nugoli di mosche. Mario Rasenti, futuro indimenticato tabaccaio di Corso Umberto, che era uno smilzo con la faccia furba ed abbronzatissima, simpaticamente segnata da un naso adunco da egiziano, per le tre della notte organizzava “l’appuntamento” con gli altri della “greffa”. Più o meno a quell’ora –supponeva giustamente - i terranovesi condannati al feroce scirocco di luglio, avrebbero dovuto già russare bellamente, esausti, sul giaciglio trasformatosi in graticola e madido di sudore, tenendo cosce aperte e finestre spalancate. Tutti gli adolescenti della “greffa”, fra questi Antonio mio padre, ricevevano precise istruzioni da lui, che essendo quindicenne era anche il capo della banda.

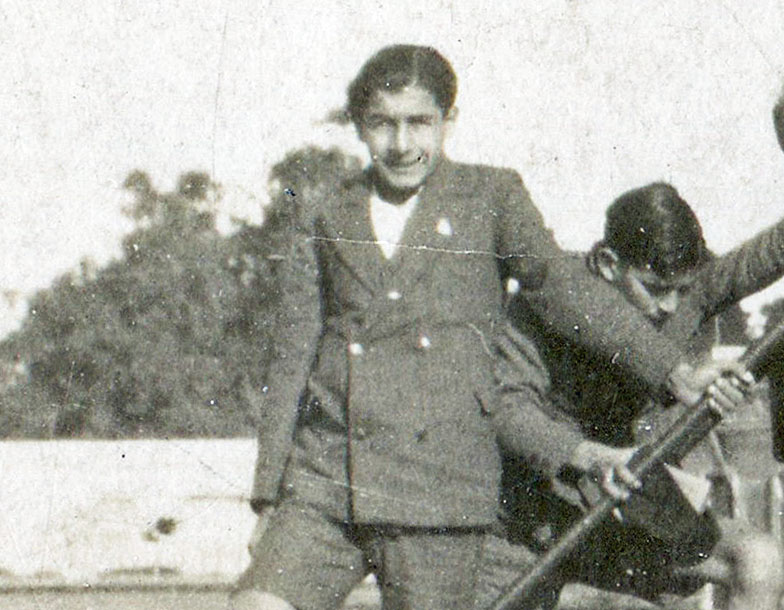

[caption id="attachment_101802" align="aligncenter" width="1228"] Mario Rasenti in una foto del 1931 (Archivio Eredi Amucano)[/caption]

Mario Rasenti in una foto del 1931 (Archivio Eredi Amucano)[/caption] L’ordine era di starsene ben svegli e fermi nella fornace della propria camera da letto, per non suscitare sospetti in famiglia con anomali movimenti. Al tempo non esistevano le chat e Skype, per cui quello strano “appuntamento”, che non prevedeva incontro fisico delle parti interessate, assumeva altri ed eccezionali fini. Salito quatto quatto in mutande sul terrazzo che dominava il centro storico, al terzo tocco dell’orologio del campanile di San Paolo Mario Rasenti, poggiate sulle guance le mani concave per dare perfetta risonanza acustica, emetteva due chicchirichì talmente acuti, modulati e corrispondenti al vero che nessuno mai, in quella torrida estate del 1932, pensò fossero provenuti da gola umana. Nemmeno dieci secondi e tutto il paese veniva svegliato di soprassalto da un eccezionale concerto notturno per gallo (falso) e orchestra (di galli veri), che avrebbe richiesto un buon quarto d’ora prima di chetarsi definitivamente. Da quel momento però nessuno sarebbe più riuscito a riprendere il sonno, già così faticosamente conquistato: la stragrande maggioranza a motivo dei postumi adrenalinici dell’incazzatura contro il proprio gallo e/o quelli del vicinato; un esiguo numero di adolescenti invece, i complici virtuali dello scherzo, per le risate a crepapelle soffocate con sforzo immane, impossibili da sedare fino all’alba, se si ripensava ai ricchissimi florilegi di imprecazioni in terranovese volgare uditi uscire qua e là dalle finestre delle viuzze del quadrilatero del borgo medioevale. I frastimos (1), anche quelli più irripetibili e impronunciabili, ormai sconfinanti nella bestemmia, dovevano essere tutti meticolosamente memorizzati, per essere riportati a turno il giorno successivo fra gli sghignazzi della “greffa”. L’appuntamento, stavolta sotto il sole delle cinque pomeridiane, era sempre alla solita “punta” del Molo Brin appena ultimato, dove i ragazzini trovavano refrigerio alla canicola nelle consuete gare di tuffi. Fra costoro, tenendosi sempre un po’ in disparte, non mancava mai Gallu Toppu.

Era un tredicenne esile, mingherlino, dai capelli lisci e scurissimi, gli occhi intensamente intrisi di malinconia. Nessuno lo aveva più visto indossare scarpe dal giorno di Pasqua. Ne era uscito vivo per grazia di San Simplicio dalla terribile poliomielite, contratta due estati prima, ma non poté scamparsela dal crudele istivinzu, soprannome, che gli era toccato per quella gamba atrofizzata e più corta che gli era rimasta e quel bacino così sghimbescio, un beffardo ed irrimediabile ghigno anatomico col quale la sadica natura lo aveva marchiato per sempre. Proprio lui, che era stato sempre il più veloce nella corsa…

E ne vedevi tanti di galli zoppi come lui girare per le vie polverose di Terranova, un manipolo di disgraziati di ogni età e condizione. Anche il più nascosto vicoletto ne collezionava almeno uno. Li riconoscevi già a distanza per nome, anzi per istivinzu, mentre incedevano sbilenchi andando avanti e indietro non si sa dove, irrequiete anime purganti rimaste senza suffragio. Oscillavano ognuna con un suo movimento specifico ed inconfondibile, ma tutte paragonabili ad instancabili, seppure difettati, metronomi. Meste, a testa bassa, la goffa danza della loro andatura urlava all’universo intero l’ingiustizia della vita e del mondo, collezionando in cambio gli scherni meschini dei compaesani, che incrementavano i dolori del quotidiano calvario, come l’immancabile vocativo “O su gallu toppu!” nascosto dietro l’angolo di muro calcinato, o sussurrato fra le risa discrete dal solito terrazzo balaustrato.

La compagnia di adolescenti protagonista del racconto in un autoscatto del maggio 1932, eseguito nei pressi del Molo Brin. Mio padre Antonio Amucano, autore della foto, sta in primo piano in piedi[/caption]

La compagnia di adolescenti protagonista del racconto in un autoscatto del maggio 1932, eseguito nei pressi del Molo Brin. Mio padre Antonio Amucano, autore della foto, sta in primo piano in piedi[/caption] Gallu Toppu, il cui nome vero ora non rammento più, come ho detto andava anche lui al Molo Brin, ogni pomeriggio alle cinque. Non apparteneva a nessuna “greffa”, una brigata di adolescenti cui unirsi. Non cercava in verità una compagnia, ma compagnia e basta, senza l’articolo, intesa come calore umano, quello che nessuno gli dava nella misera famiglia tiranneggiata dal padre alcolizzato che menava madre e figli al rientro dalla bettola, e dove era una scommessa quotidiana unire il pranzo alla cena.

Se ne stava lì, a guardare fisso gli altri che dopo lunga rincorsa sul granito rovente del molo si lanciavano in acqua sfidandosi a chi arrivava più lontano. Come grandi muggini lisci e sguizzanti fuoriuscivano agili dal mare torbido e tiepido come piscio, e mentre risalivano allegri sulla banchina per cercare la rivincita cantavano a squarciagola “Giovinezza, giovinezza primavera di bellezza…”. Gallu Toppu, seduto mesto sulla bitta di ferro, accennava ad un sorriso mentre iniziava la seconda prova da lui preferita, quella di produrre lo schizzo d’acqua più alto tuffandosi “a cozzula”. In quella gara Pino era imbattibile. Cercava compagnia Gallu Toppu, cercava calore umano anche in quell’appiccicosa e torrida sera di scirocco.

“Ajò e buttati con noi, Gallu Toppu, che già galleggi lo stesso leggero come sei!” gli urlò Salvatore. Tutti ridevano mentre si levavano l’acqua salata dagli occhi sfregandoci sopra le quattro dita unite, o spingendosi scherzosamente da dietro in direzione dell’acqua.

“Non so nuotare, quante volte ve lo devo dire, lasciatemi in pace…””

“Ajò, vieni qui da noi e non fare lo schizzinoso, che ti fa bene bagnarti un po’, sennò ti arrostisci e diventi più nero di una corronca, di un corvo””.

Gallu Toppu non rispose. “Ogni volta la stessa storia” bisbigliò fra sé “già si stancano prima o poi”.

Quel giorno però qualcuno non aveva voglia di stancarsi. Lanciatosi un reciproco sguardo di intesa, tre di loro si avviarono a passo lento, ma inesorabile, verso Gallu Toppu che evitò di tentare una goffa fuga per non stuzzicare altri sfottò. Pino, il più grosso e robusto, il campione dei tuffi a cozzula che dagli undici anni faceva il manovale edile nei cantieri del Molo Brin, lo agguantò in vita sollevandolo come un fuscello che protestava inutilmente dimenando i braccini secchi secchi.

“Gallu Toppu, Gallu Toppu, Gallu Toppu “ urlavano in coro gli altri, cantilenando le vocali in modo canzonatorio.

“Lasciatemi stare, non so nuotare, non so nuotare, ma non vi faccio pena? Se almeno ci fosse lui…” Gallu Toppu aveva ormai sostituito il pianto di inutile protesta con quello di impotente rassegnazione. Pino si portò sul ciglio del molo. Tutto era pronto per il gran lancio.

“Èeeee….uno! Èeeeee….due!” conteggiava il gruppo come in preda ad un orgasmo collettivo. Già qualcuno anticipava l’applauso. “Èeeee…treeeeeeee!” Quando però Pino si torse di lato per dare massimo impulso al definitivo lancio in mare della vittima sacrificale, inaspettatamente si trovò ad un metro di distanza gli occhi verdi, diventati fissi e di ghiaccio durissimo, di Antonio. Teneva in piedi con la sinistra una bicicletta lucidissima appena regalatagli per la promozione, e nell’altra mano, spinta a pochi centimetri dal faccione stupefatto e quadrato di Pino, oscillava come un metronomo l'indice. Non proferì parola, ma quell'unico gesto lento e lo sguardo erano come se ripetessero ad ogni secondo: “Non lo farai, non lo farai, non lo farai…” Pino abbassò gli occhi e lasciò andare all’improvviso la vittima, che cadde in terra senza fortunatamente farsi male. Più che un galletto invalido, Gallu Toppu sembrava adesso un passerotto senza piume appena cascato dal nido.

Era sopraggiunto con la sua agognata “Bianchi” da corsa, Antonio. Troppo tardi per ridere tutti insieme al resoconto dei frastimos e per la successiva gara di tuffi, ma appena in tempo per impedire un tuffo, un solo tuffo, quello che lui mai aveva ed avrebbe permesso. Pena doversela poi vedere con lui. Tutti gli altri che lo sapevano rimanevano adesso lì, bagnati come pulcini e in un imbarazzato e prolungato silenzio.

“Ajò, monta sulla bicicletta, sali qui sulla canna" disse battendo con due dita sul tubo orizzontale del telaio. "Andiamo a prendere fresco alla “Bianca”. Non ammetteva repliche quel tono diventato severo come in un adulto. Partirono senza salutare, e mentre lui avviava i pedali continuava a guardare Pino severamente negli occhi.

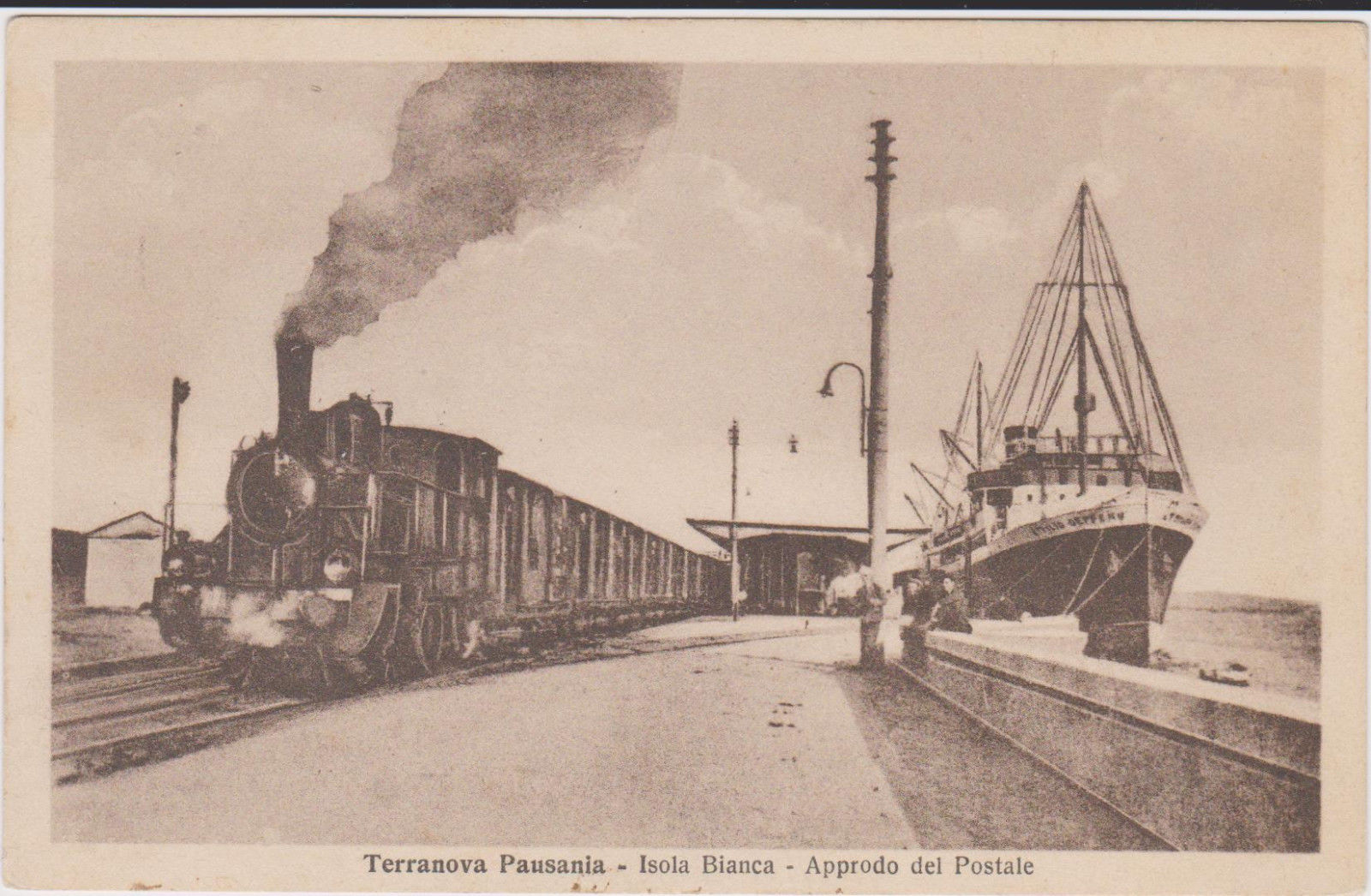

È il volto disincantato di un orfano quattordicenne che ha appena perso sua mamma. Lo riguardo in questo provino di stampa che conservo nell’album di famiglia. Lo stesso volto di un futuro padre, mio padre, che ormai raggrinzito dall’età mi raccontò del modo più bello con cui si possa inaugurare la nuova bici regalata solo un’ora prima. Posso invece solo immaginare il viso di un bambino gracile e sbilenco, scurissimo di carnagione, i capelli lisci e gli occhioni intensi di malinconia che alle lacrime hanno sostituito la gratitudine e la gioia. È tutto come se io stesso vedessi, rivedessi la scena di un film muto. Sorridono e corrono felici entrambi, seppure sia uno solo a pedalare tenendo le gambe allargate, mentre l’altro si arrangia sedendo sulla canna, tutto sbieco e sghimbescio com’è, afferrando con entrambe le mani il centro del manubrio cromato. La sabbietta scrocchia allegra sotto le ruote e la brezza serale agita i loro capelli lucidi e goffamente imbrillantinati da adolescente, impregnandoli di salsedine, energia vitale e provvisoria spensieratezza. Percorrono rapidi il lungo e stretto molo sterrato, dove il treno che passa sembra correre sull’acqua. Il postale sta per mollare gli ormeggi ed iniziare lento il suo viaggio, rispondendo con due colpi di sirena ai parenti che salutano da terra. I due giovanissimi restano lì fermi, un po’ in disparte, seduti su una panchina sporca di umidità salata e di fumo di locomotiva. Guardano silenziosi le persone affacciate sul ponte che nemmeno partite si accendono sigarette Macedonia, facendo concorrenza al comignolo della nave che scomparirà dopo poco, appena doppiato il faro bianco dell’Isola Bocca.

Non so che fine abbia fatto Gallu Toppu. Mi dicono che nella vita si arrangiò, facendo mille mestieri di fatica, laddove capitava. Che mise su famiglia e che, come il suo genitore, amava eccessivamente il vino delle bettole. Non so altro di Gallu Toppu. Qualcosa mi dice però che la provvista di luce, vento in faccia, gioia e affetto gratuito di quel breve viaggio fatto tutto storto su una canna di bicicletta, lo risarcì in futuro dei tanti cupi tunnel della vita. Un viaggio di un solo chilometro ma indimenticabile, traboccante di ebbrezza, privo di tempo.

L'approdo dell'Isola Bianca ed il Postale in una cartolina viaggiata del 1932[/caption]

L'approdo dell'Isola Bianca ed il Postale in una cartolina viaggiata del 1932[/caption] ©Marco Agostino Amucano

24 giugno 2018

09 May 2025

09 May 2025

09 May 2025

08 May 2025

25 April 2025

21 April 2025

20 April 2025

20 April 2025

17 April 2025

17 April 2025

16 April 2025