Tuesday, 16 September 2025

Informazione dal 1999

Pubblicato il 08 December 2018 alle 18:45

Sull’ordito di fatti e di personaggi reali, ho tessuto, col sottile filo dell’invenzione letteraria, questa storia, con la segreta speranza che essa, nel centenario della morte di Paolo Asara e dei tantissimi giovani suoi commilitoni, contribuisca, seppur soltanto un poco, a perpetuare il loro ricordo e la gratitudine che il nostro Paese deve loro in eterno.

L’elica batteva forte in quel mare torbido e scuro che lo portava lontano dal suo paese. L’aria, in quel dormitorio improvvisato e puzzolente di sudore, era pregna di un’allegria forzata, di una spensieratezza ad ogni costo e di tanta nostalgia: di troppa nostalgia. Forse, non era neanche la tragica insicurezza del futuro – del resto, appena percepita – a renderlo inquieto, ma quell’avere coscienza d’essere stato sradicato dal suo mondo, dalla sua vita quotidiana, dal suo domani; era quel sentirsi estraneo a tutto a creare quel senso di inquietudine che il martellante battito dei motori acuiva. Ma, ancor di più, era l’esasperante sensazione d’irrealtà che gli dava l’esser diviso da quel mondo sconosciuto e liquido che era il mare, l’esser protetto solo da una sottile, insicura parete d’acciaio: troppo debole se messa a confronto con le solide, sicure, pareti di pietra degli stazzi a cui era abituato. Fino a quel giorno, le sue esperienze erano state molto concrete, molto terragne: terra da arare, buoi da aggiogare e da governare, carri da costruire secondo i dettami di suo padre, una ragazza da conquistare e da sposare per amarla e per mettere al mondo dei figli. Ma ora? Ora un piroscafo portava lui e centinaia di altri giovani verso un avvenire assai incerto. Paolo – Paolino, così lo chiamavano in casa – si rigirò sulla specie di branda in cui cercava il sonno e pensò a Tavolara, a Figarolo, al mirto folto e ricco di memorie delle sue campagne, alle strade profumate di mare e di scirocco del suo paese. E pensò anche a Vittoria a cui non aveva ancora detto “ti amo”. “Glielo dirò quando ritorno” – pensò Paolino, e si meravigliò un poco per aver pensato in italiano. Il ritmo monotono delle macchine del Bengasi lo distrassero da quest’ultimo proposito e, riflettendo che aveva camminato per Golfo Aranci ma che non aveva mai navigato il suo mare, per qualche ora sognò l’infinito. Accanto a lui, anche Daniele sognava mondi felici e russava in piena libertà. - Eo so istraccu de t’intendhere. No ses unu pólcu, catzu! Ses un omine!(1) - Ma, ite catzu cheres chi fata, ballalloi? Chilco de non pensare a su chi nos aspetat!(2) - Proite, it’est chi nos aspettat?(3) - Eh, già las a bìdere, si istanote non nos afundat calchi siluru de sos tedescos! Ma cando las a bìdere, tando, forsis at a èssere tropu taldu(4) - Ap’a biere atteras cosas, Danie’. Ap’a biere jente noa. Eo no so mai ‘essidu dae Terranoa. Sólu a Cagliari candho m’ana arruoladu. Fio in su Quarantaseiesimo-Battaglione-Brigata Reggio – disse tutto d’un fiato – Como, invece, umpare a tie, semus in custu Chentu-chimmant’unu de sa Brigada Tattari. Custa ad’a essere sa ‘olta ‘ona chi ‘idimus su mundhu, Danie’!(5) - Deus t’ascultet, Pauli’, ma chi ti fatat a bìdere solu su menzus!(6) A Paolino, quell’augurio, sembrò come una benedizione. Come la benedizione che il padre gli aveva dato quel giorno che lo aveva salutato. Babbai Antoni()gli aveva imposto le mani sul capo e aveva sussurrato: - Chi Déus t’accumpagnet e no ti lasset mai(8) – Poi, alzando gli occhi al cielo aveva invocato la moglie – Marianna Leo’, tue chi ses in chélu, pensabi tue a fidzu tóu.(9) Quando aveva abbracciato e baciato, ad una ad una, le quattro sorelle che erano accorse a casa del padre in Su Lavatoriu(10), anche loro lo avevano benedetto piangendo con lacrime che solcavano il viso.

Arrivarono a Civitavecchia in un mattino che non sembrava neppure d’autunno inoltrato, nonostante il sole non avesse ancora rischiarato la giornata. Sul molo aspettava una tradotta troppo lunga e già stracolma di una gioventù vociante, con grappoli di volti sorridenti e un intrico di braccia che straripavano dai finestrini delle carrozze. Sulla banchina, numerosi gruppi di gente in borghese s’aggrappavano a quei volti e a quelle braccia. Molti sollevavano, per un ultimo bacio, piccoli fagotti di infanti che frignavano.

Paolo pensò che gli sembrava infinito il numero di persone che vedeva vestite con una divisa uguale alla sua: in grigioverde e con uno zaino in spalla, che cercavano di orientarsi e di incamminarsi in direzione di un luogo verso cui avesse senso andare. Grida marziali tentavano di governare quell’apparente caos. Si avviò insieme agli altri alla volta della tradotta, seguendo il suo sergente che, a grandi passi, seguiva il suo sottotenente il quale era all’inseguimento del loro tenente e del capitano. Tutti gli altri venivano dietro, con grandi sbuffi e molta allegria, come se avessero dormito tutta la notte e andassero in piazza a ballare, invece che al fronte a combattere. - E ite b’at? presse meda azis a bos fàghere ochire?(11) – gli disse Daniele che cercava di stargli dietro camminando al suo fianco. - Prima arrivamus, prima nos ispicciamus e prima recuimus(12) – gli rispose Paolino sorridendo e strizzandogli l’occhio. - Ohi, ohi! No ischis mancu ite devimus fàghere e cheres torrare a domo in presse. Ohi, ohi, inchirridu ses!(13) - Eo l’isco, l’isco ‘ene itte devimus faghere: devimus cumbattere contr’a s’inimigu, cussos chi nos cheren leare sa domo, su pane e sos feminas. Intésu l’as itt’ana fattu a Caporetto?(14) - Ceo no apo inimigos, sa domo mia est in Saldigna e in perun’àteru logu, su pane mi lu tribàglio in sa ‘idda mia e, si propriu la cheren a Immaculada, si nde la lèen, chi mi faghen unu piàghere mannu, asie mi nde leo un’àtera pius bella e giòvana.(15) - E agabala, chi si t’intendhene ti denuntzian comente unu disfattista(16) – concluse Paolino. Occhiuti carabinieri reali, in coppia e con la lucerna(17) in testa, gambe divaricate e mani guantate poggiate sul pomolo dell’elsa della loro sciabola puntata a terra quasi fosse un puntello per sorreggerli, scrutavano il loro limitato orizzonte umano, attenti e sospettosi. Il tenente li aspettava davanti a una carrozza che non sembrava stracolma come le altre. Un po’ a spintoni, un po’ con quella garbata discrezione che le loro madri gli avevano insegnato, salirono tutti, e tutti cercarono di sistemarsi come meglio poterono sulle nude panche di legno. Paolino si sedette e tirò un sospiro di sollievo perché si sentiva in qualche modo arrivato. Capiva che il suo viaggio era appena all’’inizio, tuttavia, il potersi rilassare su una panca ferma e solida dopo l’ondeggiante mondo del piroscafo, gli dava un po’ di domestica tranquillità. Daniele prese posto al suo fianco, posò da qualche parte zaino e tascapane e, anche lui, inspirò profondamente l’aria chiusa della carrozza che solo i finestrini spalancati rendevano respirabile e un po’ ricca di profumi di mare. - Buh, innoromala! Intesu as cantas limbas faeddan in custu Continente?(18) - Eja(19) – gli rispose Paolino. Ma con poco convincimento, perché non aveva badato ancora, preso com’era dai suoi pensieri, alle numerose e differenti cadenze dialettali che, sbarcati dal vapore, aveva sentito aleggiare intorno a sé. Pensava a Vittoria, la ragazza dei suoi desideri segreti, a babbo Antonio che gli aveva insegnato a fare un carro dai tronchi di ginepro e a essere onesto sopra ogni altra cosa. Pensava anche a Marianna, sua sorella. Aveva altre tre sorelle, Paolino, ma Marianna era quella che gli era stata più vicina. Era più vecchia di soli sei anni, ma questo non le aveva impedito di prendersi cura di lui come se fosse stata una mamma. E poi, di sua madre portava anche il nome e questo gliela rendeva ancora più cara. Marianna non lo aveva abbandonato nemmeno quando si era maritata. Col suo affetto gli aveva fatto passare quel poco di gelosia che aveva provato quando, a ventiquattro anni, si era sposata con un vedovo che, non solo aveva già due figli, ma che era anche più grande di lei di ventuno anni. Era un vecchio e, per di più, era un navigante! Paolo inspirò ancora quel poco di aria di mare che penetrava dai finestrini intasati dai suoi commilitoni che si sbracciavano a salutare, nella gente che non conoscevano, i fantasmi dei loro ricordi, assaporò quel poco di salmastro che gli rammentava le mattinate piene di umido del suo paese e, con molta buona volontà, cercò di convincersi di esser nel vero quando, la notte appena trascorsa, mentre il mare sciabordava cupo sulle esili fiancate del piroscafo e gli altri russavano, aveva detto a Daniele: “Ap’a biere atteras cosas, Danie’. Ap’a biere jente noa. Eo no so mai ‘essidu dai Terranoa. Custa ad’a essere sa ‘olta ‘ona!”(5) Cercò di convincersi che quella era la sua occasione, ma un nodo traditore gli serrò la gola. - E it’est su ch’as? De mùtria mala ses?(20) - E megamilla!(21) – gli mentì Paolo. Poi ingoiò la malinconia, ma pensò a quel giorno di qualche mese prima quando aveva visto ziu Barore(22) che, senza un braccio e con una sola gamba, cercava di arrancare verso su tzilleri(23) del mercato dove, dietro un litro di vino, provava a dimenticare, senza molto successo, il braccio, la gamba e i compagni che due shrapnel a granata di Cecco Beppe gli avevano portato via. Lui si era salvato, ma malediva il giorno in cui non era morto insieme agli altri. - Malaitt’a mie! Malaittu su die chi no so móltu! Istroppiadu e crastadu comente unu béccu chena codzones.(24) - O Pauli’, itt’asa?(25) – insistette Daniele, - E melda!(26) – gli rispose Paolo in tono spazientito. - Chi ti carralzet!(27) – Concluse Daniele. Poi allungò le gambe, calò il berretto sugli occhi e fece finta di dormire. Paolo guardò il fregio su quel berretto: un 151 era ricamato in nero sotto una corona. Era il numero del suo reggimento. Pensò che anche lui, con tutti i suoi compagni su quella tradotta, era marchiato con la stessa cifra e cercò di figurarsi quanti ancora fossero quelli che, dello stesso suo reggimento, erano già al fronte e quanti altri erano già morti. Era la prima volta che gli capitava di pensare alla morte, ed era la prima volta che, concretamente, aveva consapevolezza che in guerra si può anche morire e che lui non stava andando a vedere nuovi paesi ma a combattere in guerra. Immaginò d’esser in trincea come ziu Barore, con quel numero in testa, ma ancora con tutte le braccia, le gambe e i compagni e senza gli shrapnel a granata di Cecco Beppe. Scrollò la testa per scacciare quell’immagine e chiuse gli occhi ascoltando i fischi lunghi e gli sbuffi di vapore della locomotiva. Quando si svegliò, Daniele russava e lui si sentiva un po’ rintronato. Guardò fuori dal finestrino cercando di non sentire il grande schiamazzo dei suoi compagni d’armi.Alcuni di Mamoiada e di Orani avevano intonato una battorina.(28) [caption id="attachment_116294" align="alignright" width="389"]

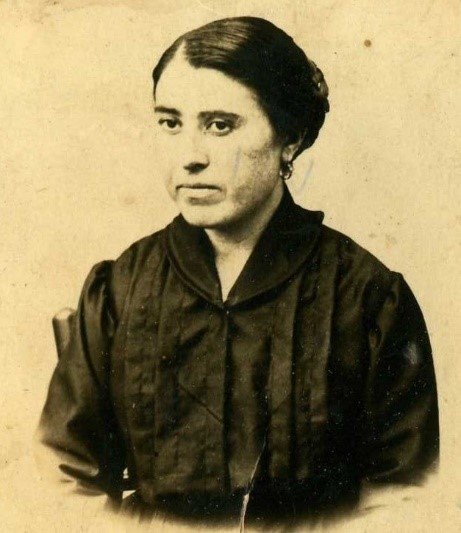

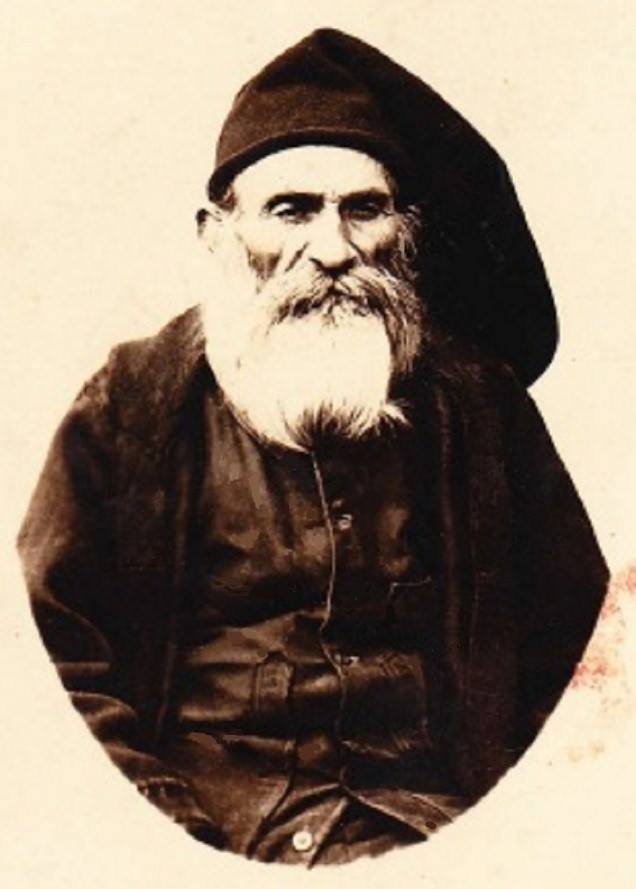

Paolo pensò che gli sembrava infinito il numero di persone che vedeva vestite con una divisa uguale alla sua: in grigioverde e con uno zaino in spalla, che cercavano di orientarsi e di incamminarsi in direzione di un luogo verso cui avesse senso andare. Grida marziali tentavano di governare quell’apparente caos. Si avviò insieme agli altri alla volta della tradotta, seguendo il suo sergente che, a grandi passi, seguiva il suo sottotenente il quale era all’inseguimento del loro tenente e del capitano. Tutti gli altri venivano dietro, con grandi sbuffi e molta allegria, come se avessero dormito tutta la notte e andassero in piazza a ballare, invece che al fronte a combattere. - E ite b’at? presse meda azis a bos fàghere ochire?(11) – gli disse Daniele che cercava di stargli dietro camminando al suo fianco. - Prima arrivamus, prima nos ispicciamus e prima recuimus(12) – gli rispose Paolino sorridendo e strizzandogli l’occhio. - Ohi, ohi! No ischis mancu ite devimus fàghere e cheres torrare a domo in presse. Ohi, ohi, inchirridu ses!(13) - Eo l’isco, l’isco ‘ene itte devimus faghere: devimus cumbattere contr’a s’inimigu, cussos chi nos cheren leare sa domo, su pane e sos feminas. Intésu l’as itt’ana fattu a Caporetto?(14) - Ceo no apo inimigos, sa domo mia est in Saldigna e in perun’àteru logu, su pane mi lu tribàglio in sa ‘idda mia e, si propriu la cheren a Immaculada, si nde la lèen, chi mi faghen unu piàghere mannu, asie mi nde leo un’àtera pius bella e giòvana.(15) - E agabala, chi si t’intendhene ti denuntzian comente unu disfattista(16) – concluse Paolino. Occhiuti carabinieri reali, in coppia e con la lucerna(17) in testa, gambe divaricate e mani guantate poggiate sul pomolo dell’elsa della loro sciabola puntata a terra quasi fosse un puntello per sorreggerli, scrutavano il loro limitato orizzonte umano, attenti e sospettosi. Il tenente li aspettava davanti a una carrozza che non sembrava stracolma come le altre. Un po’ a spintoni, un po’ con quella garbata discrezione che le loro madri gli avevano insegnato, salirono tutti, e tutti cercarono di sistemarsi come meglio poterono sulle nude panche di legno. Paolino si sedette e tirò un sospiro di sollievo perché si sentiva in qualche modo arrivato. Capiva che il suo viaggio era appena all’’inizio, tuttavia, il potersi rilassare su una panca ferma e solida dopo l’ondeggiante mondo del piroscafo, gli dava un po’ di domestica tranquillità. Daniele prese posto al suo fianco, posò da qualche parte zaino e tascapane e, anche lui, inspirò profondamente l’aria chiusa della carrozza che solo i finestrini spalancati rendevano respirabile e un po’ ricca di profumi di mare. - Buh, innoromala! Intesu as cantas limbas faeddan in custu Continente?(18) - Eja(19) – gli rispose Paolino. Ma con poco convincimento, perché non aveva badato ancora, preso com’era dai suoi pensieri, alle numerose e differenti cadenze dialettali che, sbarcati dal vapore, aveva sentito aleggiare intorno a sé. Pensava a Vittoria, la ragazza dei suoi desideri segreti, a babbo Antonio che gli aveva insegnato a fare un carro dai tronchi di ginepro e a essere onesto sopra ogni altra cosa. Pensava anche a Marianna, sua sorella. Aveva altre tre sorelle, Paolino, ma Marianna era quella che gli era stata più vicina. Era più vecchia di soli sei anni, ma questo non le aveva impedito di prendersi cura di lui come se fosse stata una mamma. E poi, di sua madre portava anche il nome e questo gliela rendeva ancora più cara. Marianna non lo aveva abbandonato nemmeno quando si era maritata. Col suo affetto gli aveva fatto passare quel poco di gelosia che aveva provato quando, a ventiquattro anni, si era sposata con un vedovo che, non solo aveva già due figli, ma che era anche più grande di lei di ventuno anni. Era un vecchio e, per di più, era un navigante! Paolo inspirò ancora quel poco di aria di mare che penetrava dai finestrini intasati dai suoi commilitoni che si sbracciavano a salutare, nella gente che non conoscevano, i fantasmi dei loro ricordi, assaporò quel poco di salmastro che gli rammentava le mattinate piene di umido del suo paese e, con molta buona volontà, cercò di convincersi di esser nel vero quando, la notte appena trascorsa, mentre il mare sciabordava cupo sulle esili fiancate del piroscafo e gli altri russavano, aveva detto a Daniele: “Ap’a biere atteras cosas, Danie’. Ap’a biere jente noa. Eo no so mai ‘essidu dai Terranoa. Custa ad’a essere sa ‘olta ‘ona!”(5) Cercò di convincersi che quella era la sua occasione, ma un nodo traditore gli serrò la gola. - E it’est su ch’as? De mùtria mala ses?(20) - E megamilla!(21) – gli mentì Paolo. Poi ingoiò la malinconia, ma pensò a quel giorno di qualche mese prima quando aveva visto ziu Barore(22) che, senza un braccio e con una sola gamba, cercava di arrancare verso su tzilleri(23) del mercato dove, dietro un litro di vino, provava a dimenticare, senza molto successo, il braccio, la gamba e i compagni che due shrapnel a granata di Cecco Beppe gli avevano portato via. Lui si era salvato, ma malediva il giorno in cui non era morto insieme agli altri. - Malaitt’a mie! Malaittu su die chi no so móltu! Istroppiadu e crastadu comente unu béccu chena codzones.(24) - O Pauli’, itt’asa?(25) – insistette Daniele, - E melda!(26) – gli rispose Paolo in tono spazientito. - Chi ti carralzet!(27) – Concluse Daniele. Poi allungò le gambe, calò il berretto sugli occhi e fece finta di dormire. Paolo guardò il fregio su quel berretto: un 151 era ricamato in nero sotto una corona. Era il numero del suo reggimento. Pensò che anche lui, con tutti i suoi compagni su quella tradotta, era marchiato con la stessa cifra e cercò di figurarsi quanti ancora fossero quelli che, dello stesso suo reggimento, erano già al fronte e quanti altri erano già morti. Era la prima volta che gli capitava di pensare alla morte, ed era la prima volta che, concretamente, aveva consapevolezza che in guerra si può anche morire e che lui non stava andando a vedere nuovi paesi ma a combattere in guerra. Immaginò d’esser in trincea come ziu Barore, con quel numero in testa, ma ancora con tutte le braccia, le gambe e i compagni e senza gli shrapnel a granata di Cecco Beppe. Scrollò la testa per scacciare quell’immagine e chiuse gli occhi ascoltando i fischi lunghi e gli sbuffi di vapore della locomotiva. Quando si svegliò, Daniele russava e lui si sentiva un po’ rintronato. Guardò fuori dal finestrino cercando di non sentire il grande schiamazzo dei suoi compagni d’armi.Alcuni di Mamoiada e di Orani avevano intonato una battorina.(28) [caption id="attachment_116294" align="alignright" width="389"] Paolino Asara[/caption] Inintr'a una funtana, b'àt un'ambidda sola. Su faeddu mi sana, su risu mi cossola.(29) Molti altri, invece, cantavano a squarcia gola: …Che mi incatena il cooore sarà la mia morosa: a maggio la va spooosa e mi vo a fa’ el soldà, e mi vo a fa’ el soldà, e mi vo a fa’ el soldààà. E mi vo a fa’ el soldaaato Nel mio reggimento: non partirò conteeento se non t’avrò sposà, se non t’avrò sposà, se non t’avrò sposààà. La campagna correva di là dai finestrini, a volte quasi nascosta dai grandi sbuffi di vapore del treno ansimante nella sua corsa. Risalirono così, fra canti e schiamazzi, un buon tratto di quel patrio Stivale che non tutti avevano studiato sulle cartine geografiche a scuola, che nessuno di loro aveva mai percorso, ma che tutti andavano a difendere dalla cupidigia dell’austro-ungarico invasore. Nomi di paesi sconosciuti si alternavano ad altri un po’ più noti: Orbetello, Grosseto, Cecina, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato. Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova… e in molte delle stazioni che attraversavano, c’erano folti gruppi di vecchi, di donne e di bambini che salutavano agitando le mani e bandierine tricolori. Quante cose ci sarebbero state da raccontare una volta ritornati a casa!

Paolino Asara[/caption] Inintr'a una funtana, b'àt un'ambidda sola. Su faeddu mi sana, su risu mi cossola.(29) Molti altri, invece, cantavano a squarcia gola: …Che mi incatena il cooore sarà la mia morosa: a maggio la va spooosa e mi vo a fa’ el soldà, e mi vo a fa’ el soldà, e mi vo a fa’ el soldààà. E mi vo a fa’ el soldaaato Nel mio reggimento: non partirò conteeento se non t’avrò sposà, se non t’avrò sposà, se non t’avrò sposààà. La campagna correva di là dai finestrini, a volte quasi nascosta dai grandi sbuffi di vapore del treno ansimante nella sua corsa. Risalirono così, fra canti e schiamazzi, un buon tratto di quel patrio Stivale che non tutti avevano studiato sulle cartine geografiche a scuola, che nessuno di loro aveva mai percorso, ma che tutti andavano a difendere dalla cupidigia dell’austro-ungarico invasore. Nomi di paesi sconosciuti si alternavano ad altri un po’ più noti: Orbetello, Grosseto, Cecina, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato. Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova… e in molte delle stazioni che attraversavano, c’erano folti gruppi di vecchi, di donne e di bambini che salutavano agitando le mani e bandierine tricolori. Quante cose ci sarebbero state da raccontare una volta ritornati a casa! Arrivarono a sera inoltrata, mezzo tramortiti, in un paese che si chiamava Vicenza. La serata era fredda e tetra. La tradotta si arrestò su un binario morto, poco lontano da un edificio che doveva essere quello della stazione e le cui finestre erano illuminate da una luce gialla e tremolante come di candele. Molti autocarri Fiat 18BLR sostavano su un piazzale sterrato. I soldati smontarono dalle carrozze. Molti di loro fu necessario svegliarli a strattoni e a scapaccioni. Tutti avevano l’aria istupidita di chi non sa bene se stia vivendo in un sogno o in una realtà che ancora non capisce. Incitati dai superiori, si misero in riga e raggiunsero il punto in cui venivano riconsegnati i fucili e le baionette che erano stati ritirati prima della partenza. Non lontano da lì, crocerossine dai grandi grembiuli bianchi versavano una zuppa fumante a una lunga fila di fantaccini che porgevano loro la gamella. Salirono sugli autocarri, pigiati e infreddoliti. Il cassone telonato e le loro mantelline davano poco riparo al freddo di quella notte di fine ottobre del 1917. Le sponde in legno a cui appoggiare la schiena indolenzita dalle lunghissime ore di viaggio e il Novantuno(30) tenuto verticale fra le gambe, col calcio puntato al pianale e la canna tenuta stretta fra le mani, erano le uniche cose a cui appoggiarsi e puntellarsi nel traballante andare di quell’automezzo che, insieme agli altri della colonna, arrancava, a venti all’ora, su strade sterrate verso una destinazione non conosciuta. Paolo serrò le gambe sul fucile e, lasciata la canna, stiracchiò le braccia verso l’alto sbadigliando sonoramente. Alla sua sinistra, Daniele già dormiva col capo che sobbalzava sul petto. Alla sua destra sedeva un giovane che non aveva mai notato. Per quel poco che poteva vedere al chiarore di una pallida luna, gli sembrava che avesse i cappelli chiari, gli occhi cerulei e una leggera peluria bionda che gli ricopriva il viso. - Comente ti jamas?(31) – gli domandò. - Salvatore – gli rispose il giovane. - E proite faeddhas in italianu invece che in saldu?(32) – insistette Paolo. - Perché in casa mi parlavano in italiano. Mia madre non era sarda. - Ah!... è per quello, allora, che sei biondo! Stai attento a non farti prendere prigioniero da quei bastardi dei mocheni(33), che, se no, ti credono un traditore e ti impiccano. - Ci starò attento. - Hai detto che tua madre era. Non ce l’hai più? - No, è morta a luglio – disse Salvatore e gli occhi gli brillarono di lacrime. - E ti hanno fatto partire lo stesso? - Io son voluto partire. - Manch’eo l’apo(34) – disse in sussurro Paolino, poi aggiunse, come se parlasse a sé stesso – ma io non l’ho mai conosciuta. È morta che avevo pochi mesi.

[caption id="attachment_116292" align="alignnone" width="724"] Marianna Asara[/caption]

Marianna Asara[/caption] Fra i due calò un provvidenziale silenzio rotto soltanto dal russare di Daniele e dagli scricchiolii dell’autocarro. - Mi sembri troppo giovane. Quanti anni hai? – domandò Paolo quando gli parve che il silenzio pesasse troppo sull’animo di entrambi. - Lo scorso settembre ne ho compiuto diciassette. E tu? - Io diciotto a febbraio di quest’anno. Per te sono un vecio. Paolo lo guardò con più attenzione. Aveva i lineamenti delicati di un fanciullo e i suoi occhi esprimevano molta dolcezza. - De inue ses?(35) - Di Semestene. - Accultu e Bonolva?(36) - Sì, vicino a Bonorva e a Pozzomaggiore. - Salvato’, mi dispiaghet meda pro mama tua(37) – disse Paolo stringendogli un braccio in segno di compartecipazione. Poi aggiunse – Stai sempre vicino a me e a Daniele. Cumpresu m’asa?(38) Sì, gli sembrava davvero troppo giovane Salvatore! Si accorse che provava per lui un sentimento di affetto fraterno. Con tutte le sorelle che aveva, il desiderio di un fratello si era sempre fatto sentire prepotente nel suo animo.

Quando scesero dagli autocarri qualcuno disse loro che erano a Bassano del Grappa. - Danie’, grappa, in italianu este s’abbaldente, su filu ‘e férru, l’ischisi? Forsis, custu este unu lógu chi andhat bene pro tie(39) – disse Paolino rivolto all’amico. Ma Daniele non raccolse la provocazione: era troppo stanco e troppo preoccupato, consapevole com’era che la loro “vacanza” in treno, in giro per l’Italia, era ormai finita e che, ora, la guerra avrebbe fatto sentire tutto il suo acre sapore. Troppo spesso, nei giorni immediatamente precedenti la partenza dalla Sardegna, aveva sentito parlare di quel “monte” e di quanto sangue era già costato, per poter scherzare su quel nome. Il paese di Bassano pareva deserto. Qualche casa era diroccata e annerita da quelli che dovevano esser stati grandi incendi. All’orizzonte si profilavano scure delle montagne e nel cielo baluginavano sinistri bagliori accompagnati da sordi boati, come di tuoni non troppo lontani. Proseguirono a piedi verso due grossi caseggiati a due piani separati da un grande cortile. Plotone per plotone furono indirizzati verso le camerate dove poterono coricarsi su brande improvvisate per cercare di riposarsi e far finta di dormire.

Rimasero lì a terminare il loro addestramento affiancandosi ai veci. Il mattino del 3 dicembre la sveglia fu di buon’ora e, incolonnati, furono condotti al deposito per completare il loro equipaggiamento con le dotazioni individuali. I graduati istruivano a gran voce: - La maschera antigas, legatela al cinturino dell’equipaggiamento; portatela sempre con voi, può fare la differenza fra la vita e la morte. Dei caricatori per il novantuno dovete metterne sedici nelle giberne e gli altri dodici nello zaino. I viveri a secco, invece, nel tascapane; la scatoletta di carne, nello zaino. Ricordatevi che potete mangiarli solo col permesso di un superiore, non quando decidete voi, se no, vi puniscono. Ricordatevelo, altrimenti: quindici giorni di rigore sono assicurati. - Ma dove ci mandano? – domandò Salvatore a Paolo. - A mòrrere!(40) – gli rispose sottovoce Daniele. - Nella zona fra Conco e Fontanelle – lo corresse Paolo. – Andiamo a rimpolpare di carne fresca la nostra Brigata. Ho sentito che, in ottobre, nel ripiegamento da Abano, ha avuto mille-centododici dispersi. Ci tengono come riserva del Comando Truppe Altipiani. - Be’, e tandho amus ancora carchi die prima de nos godire su battìjimu de su fogu.(41)

Il paese di Conco era un ammasso di scheletri di case, di alberi troncati e divelti, di roba distrutta. Le uniche cose ancora in piedi erano una palazzina all’ingresso del paese e la chiesa che era inspiegabilmente intatta. Il tempio era dedicato a Santa Maria della Neve e, in quella distruzione totale, quell’interezza sembrava altrettanto miracolosa quanto lo era stata, a Roma, la nevicata d’agosto che, diceva la leggenda, aveva spinto papa Liborio a chiamare in quel modo quella Madonna che gli aveva chiesto di erigerle, lì a Roma, un nuovo santuario. Come in tutte le retrovie prossime al fronte e pullulanti di militari, anche lì era pressoché impossibile trovare degli abitanti e dei civili in genere che non fossero qualche oste coraggioso e temerarie e procaci femmine: gli uni e le altre dediti al comune intento di alleviare il patimento fisico e morale dei combattenti. Lì rimasero fino al 22 dicembre. A fare le riserve, a temere il futuro ascoltando i racconti di chi aveva già combattuto, a rimpiangere il passato seguendo il filo nostalgico dei propri ricordi e ad annoiarsi del presente.

Partiti che furono, il 23, marciarono in silenzio verso la nuova destinazione della Val Ceccona in lunghe colonne, con le misure di sicurezza d’avanguardia attivate. Sotto gli attacchi austro-ungarici, la linea italiana aveva ripiegato su Costalunga, Monte Valbella, Busa del Termine e la parte meridionale di Monte Melago e di Col d’Echele. Si diceva che il nemico avesse sfondato sopra Portecche e che, avuto accesso al Col del Rosso, al Col d’Echele e alla Cima Valbella, li avesse conquistati e, imbaldanzito dalle vittorie, avanzasse a ventaglio verso la pianura. La situazione, al momento, appariva al reggimento abbastanza confusa: non si sapeva bene dove fossero dislocati gli avamposti austriaci, né dove fossero gli italiani. Quel che si sapeva molto bene, invece, era che, se avesse ceduto la resistenza italiana su quella nuova linea su cui avevano dovuto flettere le nostre truppe, gli austriaci avrebbero battuto le difese del Grappa aprendosi così la porta verso la sottostante pianura veneta per colpire, alle spalle, il nostro schieramento sul Piave. Resistenza ad ogni costo, dunque, aveva comandato l’Alto Comando italiano agli ufficiali e costoro, con l’aggiunta di molta retorica patria e di minacce velate, quello avevano ordinato ai loro soldati. Paolino cercava di immaginare che cosa potesse voler dire il “resistere ad ogni costo”. Né lui, né i compagni della sua squadra avevano mai tirato un colpo su un uomo in carne ed ossa. La loro sola esperienza, in fatto d’armi, era quella, brevissima, del periodo di addestramento, quando sparavano addosso a pupazzi di stracci che non si muovevano, non si lamentavano e non li guardavano negli occhi nemmeno quando li infilzavano con la baionetta. Né il rombo cupo e sordo delle artiglierie, che pure non dovevano esser molto lontane, gli dava idea concreta di che cosa potesse essere la guerra. Soltanto il dormire all’aperto, sotto l’unica protezione del telo da tenda e della mantellina, esposto alla pioggia e alle unghiate del gelo, in quelle notti che precedevano il Natale, gli faceva sentire quanto diversa fosse la sua condizione di fante armato e comandato alla battaglia, da quella del giovane innamorato che aveva lasciato, insieme a Vittoria, nella sua Terranova. Daniele camminava al suo fianco con accanto il tenente e Salvatore li seguiva. Tutto il plotone avanzava, in ordine sparso e in silenzio, su un terreno che la pioggia del giorno avanti aveva reso pesante e scivoloso. Così avevano ordinato gli ufficiali, di non cantare durante la marcia, per timore di svelarsi al nemico. Ciascuno se ne stava con la mente rincantucciata nei propri pensieri quando, dal bosco più avanti, lì dove dovevano essersi spinte le avanguardie avversarie, giunse un crepitare di fucileria. - A terra, a terra! – gridarono in molti. Più avanti, il sentiero si bipartiva: uno dei due bracci si addentrava fra gli alberi, l’altro, volgeva a sinistra costeggiando quel poco che restava dei quattro muri di una casa diroccata per inerpicarsi poi, lì vicino, su un grosso roccione che pareva un terrazzo. - Dai inue eniana sos colpos, sigundh’a tie?(42) – domandò Paolo a Daniele. - A mie mi pariat chi ‘eniant dae sos àrvores.(43) - Provenivano sicuramente dagli alberi – confermò il tenente. - A no l’acconcamus?(44) – propose Paolino strizzando un occhio e indicando col capo quel gradone più avanti. Daniele e Salvatore fecero un cenno d’assenso con la testa. - Noi vi copriamo – replicò l’ufficiale. Tutti e tre si mossero appiattiti a terra strisciando nel fango come dei lucertoloni. Era come giocare a guardie e ladri, in su lavatoriu10, pensò il caporale, quando, pancia terra, cercava di inerpicarsi con i compagni su quella grande roccia di granito che sovrastava le vasche e che molti terranovesi si ostinavano a chiamare scoglio, abituati com’erano più alle rocce di mare che a quelle di terra. Quando si trovarono sulla biforcazione del sentiero che s’inerpicava verso il terrazzamento, si udirono le fucilate, calme e tranquille, regolari come al tiro a segno, sparate contro gli alberi dai loro compagni d’armi. Si alzarono con un balzo e corsero verso i resti della casa acquattandosi dietro i ruderi. Mentre Daniele e Salvatore restavano lì a coprirgli le spalle, Paolo si ridistese a terra e strisciò verso il limite della balconata. Giù, al margine del bosco, riparati da una sorta di terrapieno naturale e da tronchi abbattuti, stavano una ventina di soldati austriaci. Vedere a così breve distanza il nemico, l’invasore dal quale difendersi e da uccidere, constatare che aveva un viso, degli occhi, delle braccia e delle gambe: un corpo come il suo, che vestiva una divisa simile alla sua anche se solo un po’ più chiara, suscitò in Paolo un momento di straniamento. Ma fu solo un attimo, perché, subito, prese dal tascapane una Gallina(45), strappò il nastro per liberare la coppiglia dell’otturatore, si levò in piedi pregando Dio che qualcuno non lo prendesse di mira proprio in quel momento e, con quanta più forza aveva, lanciò la bomba che cadde molto vicina alla postazione nemica. L’esplosione gli parve enorme. Non aveva mai sentito nulla di così potente. Neanche quella volta che aveva aiutato a dar fuoco ai mortaretti che ziu Nigola su baresu(46) aveva preparato per la festa di San Simplicio. Poi, ancora mezzo stordito, si levò in piedi e corse verso il nemico col fucile spianato. Arrivò proprio nel momento in cui il più vecchio degli austriaci, coi baffi come quelli di Cecco Beppe, pancia a terra dietro i tronchi e col fucile levato in alto come per proteggersi la testa, trafiggeva con la sua baionetta l’inguine di Salvatore che, di slancio, cercava di superare il terrapieno. Uno spruzzo di sangue imbrattò il viso del soldato e quell’uniforme così poco diversa. Il nemico era ancora disteso a terra con la lama infilzata nel corpo del suo amico quando Paolino gli puntò il fucile sul viso. - Bruttu fidz‘e bagassa!(47) – gli abbaiò contro. - Soldà, talian, no mazzàrme, son de Trènt(48) – gli disse l’uomo con un marcato accento tedesco. - Pétz‘e melda(49) – gli rispose pungolandolo con la canna del fucile perché si levasse e raggiungesse i suoi commilitoni ancora vivi. - Bravo Asara! Quattordici prigionieri! Ti proporrò per una medaglia – gli disse il tenente stringendogli il braccio. Paolino fece spallucce e raggiunse Salvatore che i barellieri stavano portando via. Una brutta ferita gli insanguinava i pantaloni e la giubba. Gli toccò la fronte come in una carezza. Due occhi celesti lo guardarono con un velo di tristezza. - Me ne sto andando da mamma – gli disse. - Non dire cazzate! – gli rispose – Como ti cosini e tue torras comente nóu. T’aspettamus Baro’. Ma si torras a domo est méndzus. Ciau Baro’.(50) Ora Paolo sapeva che cosa era la guerra: aveva udito le sorde esplosioni dell’artiglieria e il crepitìo della fucileria, aveva visto degli esseri umani morire e aveva annusato l’odore dolciastro del sangue, aveva ucciso uomini che non conosceva nemmeno, che non gli avevano fatto nulla e che non avevano nessuna colpa se non quella d’appartenere a una nazione che il suo paese aveva dichiarato nemica. Ora sapeva che in guerra non può esserci posto per la pietà; ma sentiva anche, in un angolo remoto del suo animo, che uccidere lo faceva star male perché gli sembrava di essere un omicida. Poi ricordò quella lunga lama austriaca penetrare nella carne del suo timido amico dagli occhi celesti, ricordò quello spruzzo di sangue rosso imbrattare i suoi indumenti e il viso di quel baffone che parlava italiano nonostante indossasse un’altra divisa e, in quel momento, smise di sentirsi un assassino e si pentì, tardivamente, di non avergli sparato addosso.

Nella breve marcia fra montagne e boschi così diversi da quelli che lui conosceva nella sua isola, Paolo si domandò il perché di quei continui spostamenti che mai li portavano in faccia al nemico. Attraversarono paesetti che parevano vuoti di case, di persone e di affetti e si domandò perché mai si combattesse per quel nulla. Oltre l’erto orizzonte roccioso a nord, il rombo sordo dei cannoni che incombeva pesante, vanificava ogni altro pensiero e rendeva ancor più illusoria la calma apparente di quel procedere incerto e guardingo in luoghi estranei e lontani da quelli della propria familiarità. Né il supporre che le esplosioni, ormai già vicine, potessero essere quelle del cannoneggiamento delle artiglierie italiane, riusciva a rendere gli animi più tranquilli. In quella notte del 24 di dicembre, avevano preso posizione fra i prati e i boschi della montagna di Lusiana, in lunghe trincee scavate nella roccia. Erano, quelle trincee, già a ridosso della scarpata che si affacciava verso la pianura vicentina, l’estremo lembo dell'altipiano di Asiago. A tutti era chiaro che, lo sfondamento di quelle posizioni, avrebbe significato il dilagare delle truppe austro-ungariche verso la facile conquista di Bassano del Grappa e, poi, della pianura. - A venti chilometri da qui c’è il nemico. Asiago è distrutta ed è in mano agli austriaci – gli aveva detto Antonio, il sergente. – Ormai ci siamo. Commo toccada a nois. Deus naschede custu notte, isperamos chi siada in bona sorte(51)– aveva aggiunto segnandosi con un gesto timido e veloce. - Nos che sunt ponzende sutta ‘e terra prima ‘e mòrrere(52) – aveva commentato Daniele guardando quel fosso lungo in cui dovevano appostarsi e che dovevano rinforzare con altri lavori in roccia, altri trinceramenti, nuove postazioni e più fitti reticolati in previsione di altri e più massici attacchi. Giunta la sera, il freddo si era reso ancora più intenso e una spruzzata bianca di neve era caduta dal cielo, con fiocchi tenui e indecisi, quasi a ricordare in quel mondo di crudele ferocia e di eroica sopportazione, che stava per compiersi il dolce evento della nascita del Bambinello. Nel cielo, ormai scuro, lampeggiavano rossastri riverberi come di lampi durante un temporale. Razzi illuminanti lontani parevano funeste stelle comete in quella notte di Natale. Non lontano, da un’ansa della trincea, giungeva un coro, dapprima sommesso, poi sempre più robusto e ricco di voci via via che il canto si diffondeva nel lungo serpentone infossato: Sos pastores lassan sas gamas issoro; in Betlemme accattan su mezus tesoro.

Celeste tesoro d'eterna allegria, dormi, bida e coro, reposa, a ninnia.(53) - Custa est sa missa nostra de Nadale, cussa chi in sardu li namus Miss ‘e Puddu(54) – sussurrò a sé stesso Daniele. - Itte ad’a esser fattendhe babbu in biddha? E sorres mias? E Vittoria m’ad’a esser pensendhe? E Barore? Comente ad’a istare Barore?(55) – si domandò Paolino. Un intenso crepitio di mitraglie si sentì in lontananza punteggiare la notte e i fiocchi di neve continuarono a cadere con pigra indifferenza.

Il 954° giorno di guerra era appena nato. La notte era chiara e molto fredda quel capodanno del 1918. Una luna gibbosa e calante faceva risplendere la neve che era caduta abbondante sulle alture e sui pianori dell’Altopiano di Asiago. Partirono che l’alba era ancora lontana. Destinazione la linea fra la Casera Lobba e Buso del Termine, poco più a sud del Col del Rosso e del Col d’Echele che gli austriaci avevano conquistato l’antivigilia di Natale e che ancora occupavano nonostante i sanguinosi tentativi di riconquista da parte italiana. Marciavano, i fanti, in una lunga fila silenziosa, ciascuno assorto nei suoi pensieri. Le salmerie in coda, un po’ distanziate, coi i muli che camminavano a testa china come gli uomini. - Ma inue diàulos nos che sunt jutende?(56) – chiese Daniele a Paolino, convinto che, per quei galloni neri che portava, fosse stato reso edotto delle intenzioni strategiche degli alti comandi. La domanda fece sollevare il capo ai fanti più vicini. - Ma palchì, tu la sai undi semu andendi?(57) – domandò con vivo interesse ziu(58) Paolociudino, un tempiese coi baffetti che iniziavano ad imbiancarsi, considerato da tutti il vecio della squadra. Si chiamava Paolo Ciudino, ma tutti lo chiamavano in quel modo per distinguerlo da Paolo, Paolino il caporale, ma anche per via dei suoi trentotto anni di età. - Eh, ambara chi la dicini a iddhu! A un tarranoesu! Bah, bah!(59) – replicò Stefano, un altro tempiese che, per antica faziosità di campanile, non amava molto i terranovesi. - Proite, it’as contr’a sos terranoesos?(60) – gli rispose Paolino punto sul vivo più dalla scarsa considerazione che Stefano mostrava d’avere nei confronti dei suoi compaesani che non dall’esiguo valore attribuito ai suoi gradi. - Làssalos pèrdere! – concluse Daniele – si l’ischis, nàralu.(61) Paolo ripensò a ciò che il sergente gli aveva confidato la sera prima, si schiarì la gola e, per dare maggior valore a ciò che stava per dire, confidò in italiano e a bassa voce: - hanno fatto i piani per un forte attacco ai monti che quei bastardi degli austriaci di merda ci hanno rubato a Natale. Li hanno fatti per questo mese. Non so in quale giorno dovremo andare all’attacco, ma è sicuro che sarà questo mese. E noi stiamo andando lì, per essere pronti. Tutti chinarono di nuovo la testa e guardarono silenziosi il sentiero montano per cui si inerpicavano. Arrivarono che il sole era già alto.

Stettero lì, appostati nei trinceramenti accanto alla Casera Lobba, fino al 7 di gennaio, a scavar nuove trincee come talpe, a rinforzare quelle già esistenti, a stender nuovi reticolati e a difendersi dagli intensi tiri di molestia dell’artiglieria austriaca e, a volte, da quelli degli italiani quando erano troppo corti. - Mah, it’oromala nos ant batidu a fàgher innoghe? A fàgher sos maniales imbetze de cumbattire?(62) – protestava Daniele fra una spalata di terra ed un’altra. - Tzittu e mudu! – gli rispondeva Paolino – s’iede che de nóis no si fidana. No amus ancora esperientzia. Nóis sémus “i ragazzi del 99”; deasi nos ciamana. E faeddha a pianu chi s’inimigu nos podet intendhedre.(63) Spesso, qualche biplano da ricognizione Ufag della Imperial-Regia Aviazione solcava tossicchiando il cielo, fatto oggetto di intense scariche di fucileria dei fanti in trincea e, alcune volte, pattuglie esploranti nemiche tentarono azioni di sorpresa, ma furono facilmente contenute. Poi, il giorno 8, venne l’ordine di smobilitare: si andava in riposo! Perfino Daniele, dimentico dei sei sventurati, sbrindellati dalla bomba a mano di Paolino, pensò, ma senza confessarlo a nessuno, che, forse, era stato troppo pessimista quando aveva immaginato la guerra come qualcosa di molto più tragico e cruento. La notte aveva nevicato ed il freddo era intenso. Gli scarponi chiodati erano diventati duri come se fossero stati di legno, nonostante tutti li avessero ingrassati in abbondanza. Qualcuno aveva spalmato quel grasso perfino sui piedi col convincimento – o la segreta speranza – di mantenerli più caldi e prevenire, così, il congelamento. Camminare in quelle condizioni, soprattutto per persone non abituate alla montagna, era davvero una sofferenza, ma il cuore era allegro, già che si andava in riposo e veniva anche voglia di intonare una canzone; la paura di segnalare la propria presenza a qualche pattuglia nemica li aveva, però, convinti a tacere e a marciare in silenzio. I pensieri di tutti erano rivolti al momento in cui, ciascuno, avrebbe potuto distendere il suo corpo, non più completamente vestito e armato, su un giaciglio che, finalmente, non sarebbe stato la nuda terra o l’immonda paglia della trincea. Arrivarono a Conco, stanchi nelle loro divise incrostate di terra e di fango. In mezzo alla distruzione totale, la facciata a trittico della chiesa di Santa Maria della Neve, con la statua del suo san Marcheto64 nel fastigio del corpo centrale, sembrava ancor più bella ed era, come già avevano visto la volta prima, miracolosamente intatta nonostante l’artiglieria austro-ungarica avesse raddoppiato il suo impegno per far arrivare i suoi colpi anche nelle retrovie. Il paese pullulava di militari con le mostrine di tutti i colori, lindi e sbarbati come se fossero appena giunti dalle loro case. - In mente nd’as de inue est su buldellu?(65) – chiese Daniele a Paolino che non rispose perché troppo occupato a guardarsi in giro e ad osservare gli innumerevoli cartelli segnaletici in legno che, a grappoli e puntati in tutte le direzioni, indicavano i posti di comando delle diverse unità presenti nella zona e i diversi ospedali da campo: 11° Autoparco, 83a Compagnia Presidiaria, Ospedale Someggiato da campo n° 52, 1a Compagnia Sanità – Ospedale da Campo n° 165… - Óhi, lampu! – imprecò Paolo – Cussu est s’ispidale inue an juttu Barore. Appena chi podimus, andhamus a l’agattare.(66) - Non creo chi bi l’apat fatta(67) – gli rispose in modo sconsolato Daniele. - Sa limba sicca!(68)– lo maledì Paolo. Daniele scosse il capo e continuò a camminare in silenzio, curvo, come se il fucile pesasse quanto tutto il dolore del mondo.

Furono sistemati in baraccamenti che si estendevano fra le frazioni di Gomarolo e di Fontanelle. Tutti, contemporaneamente, quasi che fosse stato impartito loro un ordine, entrati che furono nella loro spoglia baracca, si svestirono freneticamente e si buttarono a peso morto sulle brande. Potersi togliere gli scarponi irrigiditi dal gelo, slacciare le fasce mollettiere imbevute d’acqua che paralizzavano la circolazione delle gambe e sentire la goduria della libertà assoluta nell’agitare frenetico delle dita dei piedi nudi, potersene stare senza quella divisa indossata, giorno e notte, per intere lunghe settimane, quella divisa irrigidita dalle croste e ormai puzzolente, potersi radere il viso, potersi lavare il corpo con un pezzo di sapone e con dell’acqua, seppur gelata, queste povere cose erano un godimento che a tutti loro sembrava ormai dimenticato per sempre e mai più raggiungibile. Russarono come mai, quei giovani sardi che la Patria aveva chiamato a difendere i suoi confini. Sognarono i loro paesi, le loro ragazze, le loro famiglie e, quando qualcuno, destato dal freddo, si levava, allora svegliava anche gli altri, e, tutti insieme, come tanti bambini, facevano il girotondo per scaldarsi un po’.

Non appena Paolino si fu rassettato, cercò l’ospedale da campo n° 165. Era all’inizio di quello che era stato l’abitato: una vecchia palazzina a due piani, ancora in piedi nonostante tutto, a cui si accedeva attraverso un vasto cortile in cui sostavano numerose ambulanze e autocarri Fiat 15 attrezzati anch’essi per il trasporto dei feriti. Solerti e veloci infermieri estraevano dagli automezzi le barelle e le portavano all’ingresso dell’edificio. Un uomo, con un camice che una volta era stato bianco, al portone, faceva il Caronte buono in quella specie di dolente inferno e dava ordini ai barellieri che si avvicinavano: - questo è molto grave: tagliando rosso; al primo piano. Voi altri al secondo, tagliando verde; te la caverai soldato. Tu, invece, al posto di medicazione, qui in questo piano. Soldato, potresti andarci anche a piedi invece di far faticare i barellieri, non mi sembri così mal ridotto; coraggio, andate. E no! Non vedete che è morto? Pover’anima! Lasciatelo lì in quell’angolo, in cortile, insieme agli altri. Che Dio abbia misericordia della loro anima. Paolino non aveva mai visto tanta sofferenza e tanto dolore. Le auto e gli autocarri continuavano ad arrivare e a sfornare soldati con divise lacere e insanguinate. L’aria era pregna di alti gemiti e di invocazioni. Il cuore gli batteva forte nell’avvicinarsi al “Caronte”: - Che vuoi caporale? - Cerco un amico. - Come si chiama? Quando e dove è stato ferito? - Si chiama Castagna Salvatore, 151° Fanteria. È stato ferito il 23 dicembre tra Conco e Lusiana. - Cioè diciassette giorni fa? – domandò il buon Caronte. - Signorsì, il 23 dicembre – confermò Paolino. – Era ferito all’inguine. - Era sardo? - Era della mia brigata: la brigata Sassari. Del cento-cinquantunesimo, come me. - Mm!.. Va dentro a chiedere. Al primo piano – disse l’uomo col camice indicando con un cenno della testa l’interno dell’androne. Paolino salì la scala due gradini per volta e, arrivato che fu, al primo infermiere che incontrò, chiese: - dov’è Salvatore Castagna? Giù di sotto mi han detto di cercarlo qui. Quello lo guardò con aria interrogativa e gli disse: - Capural, da si a pasu ferì e mort a na centena; se at cherdi ch'i posa dete na risposta su dui pè, ti ta sbagli ad gros. Aspeta an poc, cuntruluma i registr.(69) Paolino non capì molto bene e fece la faccia di chi sta per dire “ma ite cazzu ses narende?”(70), ma l’altro lo precedette: - ho detto che non posso saperlo senza consultare il registro. - Guarda che lo avevano ferito. Un colpo di baionetta fra le gambe, al basso ventre. Mi’(71) che era un ragazzino. Aveva diciassette anni. Aveva i capelli chiari e gli occhi celesti e parlava l’italiano che sembrava continentale, ma sardo era, come me. L’infermiere si fermò. Guardò Paolino negli occhi e gli disse: - l’irredentista?! Tu sei Paolo Asara? - Il sardo – precisò, poi aggiunse: signorsì! Io sono! - Mi ha lasciato qualcosa per te. Mi ha detto di dartela se fossi venuto a cercarlo. Vieni con me. Paolino lo seguì lungo un corridoio su cui si affacciavano molte stanze da cui provenivano acuti lamenti o sospiri sommessi. Entrarono in una cameretta ingombra delle cose più disparate, di scatoloni, di una quantità stragrande di boccette scure, di registri impilati. L’odore del cloroformio e della tintura di iodio impediva quasi di respirare. L’infermiere aprì il cassetto di un tavolino e, da un fascio di carte, estrasse un cartoncino formato tessera. Mario Circoli fotografo in Trieste portava scritto alla base. Era la foto di una giovanissima donna dalla vita sottile, dal bel viso che molto ricordava i lineamenti di Salvatore. Aveva il lungo collo fasciato da un colletto montante e i chiarissimi capelli erano raccolti in uno chignon sotto un grazioso capellino ricco di fiori e di veli. - Mi ha detto di dartela. Era la madre. - Ma lui dov’è? – chiese Paolino in preda a un crescente senso di ansietà. - È morto il 23. La stessa notte in cui ce lo hanno portato. Ti ha cercato. Ha detto che tu avresti gradito questa fotografia. Paolino la prese, guardò la donna nel ritratto, e la baciò come se la baciasse Salvatore e, tristemente, immaginò di baciare sua madre. Andò via perché un nodo di pianto gli stringeva la gola e lui, sardo e caporal maggiore della gloriosa Brigata Sassari, non poteva farsi veder piangere.

Babay Antoni[/caption] ©Giuliano Deiana Fine prima parte, la seconda parte verrà pubblicata domani sera. Note 1 “Io son stufo di sentirti. Non sei un maiale, cazzo! Sei un uomo!” 2 “Ma che cazzo vuoi che faccia, brutto scemo?! Cerco di quello che ci aspetta”. 3 “Perché, che cosa è che ci aspetta?” 4 “Lo vedrai da solo, se stanotte non ci affonda qualche siluro dei tedeschi! Ma quando lo vedrai, allora, forse, sarà troppo tardi”. 5 “Vedrò altre cose, Daniele. Vedrò gente nuova. Io non sono mai uscito da Terranova (Olbia). Solo a Cagliari quando mi hanno arruolato. Ero nel Quarantaseiesimo-Battaglione-Brigata-Reggio. Ora, invece, insieme a te, siamo in questo Centocinquant’uno della Brigata Sassari. Questa sarà la volta buona che vediamo il mondo, Daniele!” 6 “Che Dio ti ascolti, Paolino, ma che ti faccia vedere solo il meglio!” 7 Babbai Antonio. Babbai “Si dice […] per qualsiasi persona potente, protettrice, che è comunemente nota” (da Vocabolario Sardo Logudorese/Italiano di Pietro Casu). 8 “ Che Dio ti accompagni e non ti lasci mai”. 9 “Marianna Leoni, tu che sei in cielo, pensaci tu a tuo figlio”. Marianna Leoni di Luras, moglie di Antonio Azara e madre di Paolo, morta quando Paolo era ancora in tenera età. 10 Lavatoio. Era il nome dell’attuale via Acquedotto in Olbia. 11 “Cos’è, avete fretta di farvi uccidere?” 12 “Prima arriviamo, prima ci sbrighiamo e prima rincasiamo”. 13 “Ohi, ohi! Non sai neppure che cosa dobbiamo fare e vuoi ritornare a casa in fretta. Ohi, ohi, siamo proprio a posto!” 14 “Io lo so, lo so bene che cosa dobbiamo fare: bobbiamo combattere il nemico, quelli che vogliono prenderci la casa, il pane e le donne. Lo hai sentito quel che hanno fatto a Caporetto?” 15 “Io non ne ho di nemici; la mia casa è in Sardegna e in nessun altro luogo, il pane me lo lavoro nel mio paese e, se proprio vogliono prendersi Immacolata, mi fanno pure un piacere, così me ne prendo un’altra più bella”. 16 “E smettila, che se ti sentono ti denunciano come un disfattista”. 17 Denominazione popolare del tipico cappello a due punte indossato dai carabinieri. 18 “Uh, accidenti! hai sentito quante lingue parlano in questo continente?”. Continente, per i sardi, è la penisola italiana. 19 “Sì”. 20 “Che cosa hai? Sei di malumore?” 21 “Ma smettila!” 22 Zio Salvatore. 23 La bettola. 24 “Maledetto me! Maledetto il giorno che non sono morto! Storpio e castrato come un becco senza coglioni”. 25 “Paolino, che cosa hai?” 26 “Merda!” 27 “Che ti ricopra”. 28 Quartina. Canto popolare sardo su una strofa di quattro versi, con testi lirici, satirici o di protesta. 29 “Dentro una fontana, c’è un'anguilla sola. Il parlare [di lei] mi risana, il riso mi consola”. 30 Fucile Carcano Mod. 91 in dotazione al Regio Esercito. 31 “Come ti chiami?” 32 “E perché parli in italiano invece che in sardo?” 33 Gli austriaci, così chiamati dalla pronuncia dialettale tirolese di machen, ovvero: fare. 34 “Neanche io ce l’ho”. 35. “Di quale paese sei?” 36 “Vicino a Bonorva?” 37 “Salvatore, mi dispiace molto per tua madre”. 38 “Mi hai capito?” 39 “Daniele, grappa, in italiano è l’acquavite, il filu ‘e ferru, lo sai? Forse, questo è un luogo che va bene per te”. 40 “A morire!” 41 “Be’, allora abbiamo ancora qualche giorno prima di goderci il battesimo del fuoco”. 42 “Da dove provenivano i colpi, secondo te?” 43 “A me sembrava che provenissero dagli alberi”. 44 “Ci proviamo?” 45 Dal nome dell’inventore; bomba a mano di fabbricazione italiana, simile alla SIPE da cui si differenzia per avere l’accenditore a percussione invece che a sfregamento. 46 Zio Nicola il barese. 47 “Brutto figlio di bagascia”. 48 “Soldato, italiano, non ammazzarmi, sono di Trento”. 49 “Pezzo di merda”. 50 “Ora tu cuciono e tu ritorni [ad essere] come nuovo. Ti aspettiamo Salvatore. Ma se ritorni a casa è meglio. Ciao Salvatore”. Salvatore Castagna di Baldassarre, nato a Semestene il 4 settembre 1899, soldato nel 151° Reggimento della Brigata Sassari, morto per le ferite riportate in combattimento il 29 dicembre 1917 nell’ospedaletto di campo N° 165 – 1a Compagnia Sanità, in località Conco. 51 “Ora tocca a noi. Dio nasce questa notte, che ce la mandi buona!”. 52 “Ci stanno sotterrando prima di morire”. 53 “I pastori lasciano / le loro greggi / a Betlemme trovano / il miglior tesoro. / Celeste tesoro / d’eterna allegria / dormi vita e cuore / riposa, fa la nanna”. 54 “Questa è la nostra messa di Natale, quella che in sardo chiamiamo Miss ‘e Puddu”, [ovvero la messa del primo canto del gallo]. 55 “Che cosa starà facendo babbo in paese? E le mie sorelle? E Vittoria mi starà pensando? E Salvatore? Come starà Salvatore?” 56 “Ma dove diavolo ci stanno portando?” 57 “Ma perché, tu lo sai dove stiamo andando?” 58 Zio. Detto in segno di rispetto per la maggiore età. 59 “Eh, aspetta che lo dicono a lui! A un terranovese? Bah, bah!” 60 “Perché, che cos’hai contro i terranovesi?” 61 “Lasciali perdere; se lo sai, dillo”. 62 “Ma che accidenti ci hanno portato a fare qui? A fare i manovali invece di combattere?” 63 “Sta zitto come un muto! si vede che di noi non si fidano. Non abbiamo ancora esperienza. Noi siamo i ragazzi del 99; così ci chiamano. E parla piano che il nemico può sentirci”. 64 San Marco. 65 “Ti ricordi dov’è il casino?” 66 “Oh, accidenti! Quello è l’ospedale dove hanno portato Salvatore. Non appena possiamo, andiamo a trovarlo”. 67 “Non credo che ce l’abbia fatta”. 68 “Che ti si secchi la lingua”. 69 “Caporale, qui passano feriti e morti a centinaia; se tu credi che io possa risponderti così su due piedi, ti sbagli di grosso. Aspetta un po’ che controlliamo o registri”. 70 “Ma che cazzo stai dicendo?” 71 Mira, ovvero: guarda.

Babay Antoni[/caption] ©Giuliano Deiana Fine prima parte, la seconda parte verrà pubblicata domani sera. Note 1 “Io son stufo di sentirti. Non sei un maiale, cazzo! Sei un uomo!” 2 “Ma che cazzo vuoi che faccia, brutto scemo?! Cerco di quello che ci aspetta”. 3 “Perché, che cosa è che ci aspetta?” 4 “Lo vedrai da solo, se stanotte non ci affonda qualche siluro dei tedeschi! Ma quando lo vedrai, allora, forse, sarà troppo tardi”. 5 “Vedrò altre cose, Daniele. Vedrò gente nuova. Io non sono mai uscito da Terranova (Olbia). Solo a Cagliari quando mi hanno arruolato. Ero nel Quarantaseiesimo-Battaglione-Brigata-Reggio. Ora, invece, insieme a te, siamo in questo Centocinquant’uno della Brigata Sassari. Questa sarà la volta buona che vediamo il mondo, Daniele!” 6 “Che Dio ti ascolti, Paolino, ma che ti faccia vedere solo il meglio!” 7 Babbai Antonio. Babbai “Si dice […] per qualsiasi persona potente, protettrice, che è comunemente nota” (da Vocabolario Sardo Logudorese/Italiano di Pietro Casu). 8 “ Che Dio ti accompagni e non ti lasci mai”. 9 “Marianna Leoni, tu che sei in cielo, pensaci tu a tuo figlio”. Marianna Leoni di Luras, moglie di Antonio Azara e madre di Paolo, morta quando Paolo era ancora in tenera età. 10 Lavatoio. Era il nome dell’attuale via Acquedotto in Olbia. 11 “Cos’è, avete fretta di farvi uccidere?” 12 “Prima arriviamo, prima ci sbrighiamo e prima rincasiamo”. 13 “Ohi, ohi! Non sai neppure che cosa dobbiamo fare e vuoi ritornare a casa in fretta. Ohi, ohi, siamo proprio a posto!” 14 “Io lo so, lo so bene che cosa dobbiamo fare: bobbiamo combattere il nemico, quelli che vogliono prenderci la casa, il pane e le donne. Lo hai sentito quel che hanno fatto a Caporetto?” 15 “Io non ne ho di nemici; la mia casa è in Sardegna e in nessun altro luogo, il pane me lo lavoro nel mio paese e, se proprio vogliono prendersi Immacolata, mi fanno pure un piacere, così me ne prendo un’altra più bella”. 16 “E smettila, che se ti sentono ti denunciano come un disfattista”. 17 Denominazione popolare del tipico cappello a due punte indossato dai carabinieri. 18 “Uh, accidenti! hai sentito quante lingue parlano in questo continente?”. Continente, per i sardi, è la penisola italiana. 19 “Sì”. 20 “Che cosa hai? Sei di malumore?” 21 “Ma smettila!” 22 Zio Salvatore. 23 La bettola. 24 “Maledetto me! Maledetto il giorno che non sono morto! Storpio e castrato come un becco senza coglioni”. 25 “Paolino, che cosa hai?” 26 “Merda!” 27 “Che ti ricopra”. 28 Quartina. Canto popolare sardo su una strofa di quattro versi, con testi lirici, satirici o di protesta. 29 “Dentro una fontana, c’è un'anguilla sola. Il parlare [di lei] mi risana, il riso mi consola”. 30 Fucile Carcano Mod. 91 in dotazione al Regio Esercito. 31 “Come ti chiami?” 32 “E perché parli in italiano invece che in sardo?” 33 Gli austriaci, così chiamati dalla pronuncia dialettale tirolese di machen, ovvero: fare. 34 “Neanche io ce l’ho”. 35. “Di quale paese sei?” 36 “Vicino a Bonorva?” 37 “Salvatore, mi dispiace molto per tua madre”. 38 “Mi hai capito?” 39 “Daniele, grappa, in italiano è l’acquavite, il filu ‘e ferru, lo sai? Forse, questo è un luogo che va bene per te”. 40 “A morire!” 41 “Be’, allora abbiamo ancora qualche giorno prima di goderci il battesimo del fuoco”. 42 “Da dove provenivano i colpi, secondo te?” 43 “A me sembrava che provenissero dagli alberi”. 44 “Ci proviamo?” 45 Dal nome dell’inventore; bomba a mano di fabbricazione italiana, simile alla SIPE da cui si differenzia per avere l’accenditore a percussione invece che a sfregamento. 46 Zio Nicola il barese. 47 “Brutto figlio di bagascia”. 48 “Soldato, italiano, non ammazzarmi, sono di Trento”. 49 “Pezzo di merda”. 50 “Ora tu cuciono e tu ritorni [ad essere] come nuovo. Ti aspettiamo Salvatore. Ma se ritorni a casa è meglio. Ciao Salvatore”. Salvatore Castagna di Baldassarre, nato a Semestene il 4 settembre 1899, soldato nel 151° Reggimento della Brigata Sassari, morto per le ferite riportate in combattimento il 29 dicembre 1917 nell’ospedaletto di campo N° 165 – 1a Compagnia Sanità, in località Conco. 51 “Ora tocca a noi. Dio nasce questa notte, che ce la mandi buona!”. 52 “Ci stanno sotterrando prima di morire”. 53 “I pastori lasciano / le loro greggi / a Betlemme trovano / il miglior tesoro. / Celeste tesoro / d’eterna allegria / dormi vita e cuore / riposa, fa la nanna”. 54 “Questa è la nostra messa di Natale, quella che in sardo chiamiamo Miss ‘e Puddu”, [ovvero la messa del primo canto del gallo]. 55 “Che cosa starà facendo babbo in paese? E le mie sorelle? E Vittoria mi starà pensando? E Salvatore? Come starà Salvatore?” 56 “Ma dove diavolo ci stanno portando?” 57 “Ma perché, tu lo sai dove stiamo andando?” 58 Zio. Detto in segno di rispetto per la maggiore età. 59 “Eh, aspetta che lo dicono a lui! A un terranovese? Bah, bah!” 60 “Perché, che cos’hai contro i terranovesi?” 61 “Lasciali perdere; se lo sai, dillo”. 62 “Ma che accidenti ci hanno portato a fare qui? A fare i manovali invece di combattere?” 63 “Sta zitto come un muto! si vede che di noi non si fidano. Non abbiamo ancora esperienza. Noi siamo i ragazzi del 99; così ci chiamano. E parla piano che il nemico può sentirci”. 64 San Marco. 65 “Ti ricordi dov’è il casino?” 66 “Oh, accidenti! Quello è l’ospedale dove hanno portato Salvatore. Non appena possiamo, andiamo a trovarlo”. 67 “Non credo che ce l’abbia fatta”. 68 “Che ti si secchi la lingua”. 69 “Caporale, qui passano feriti e morti a centinaia; se tu credi che io possa risponderti così su due piedi, ti sbagli di grosso. Aspetta un po’ che controlliamo o registri”. 70 “Ma che cazzo stai dicendo?” 71 Mira, ovvero: guarda. Fine della prima parte. Per leggere la seconda parte cliccare qui

10 September 2025

27 July 2025

15 June 2025

02 June 2025

19 January 2025

06 January 2025

26 December 2024

26 December 2024

01 December 2024

30 November 2024

30 November 2024