Monday, 07 July 2025

Informazione dal 1999

Pubblicato il 09 December 2018 alle 16:22

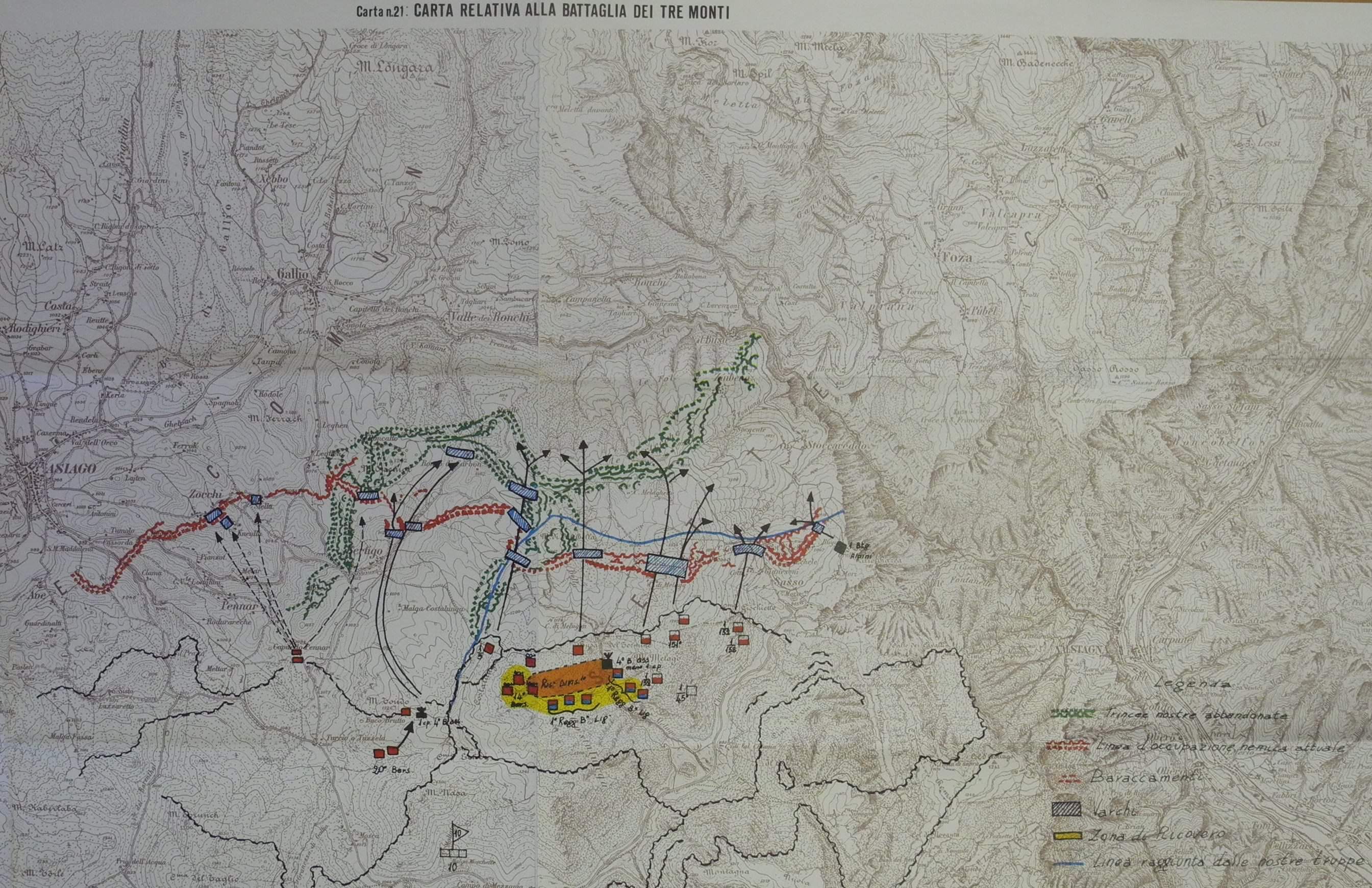

Lì, invece, in quella trincea, su un fronte di tre chilometri, col nemico in faccia e in posizione vantaggiosa perché elevata, si sentiva tutto sardo: un fante sardo, un sassarino pronto a vender cara la sua ghirba(72) e a far pagare agli invasori, col loro sangue, la loro tracotanza. La notte, gelida e illuminata dalla luna piena che faceva scintillare la neve caduta nei giorni precedenti, passò nell’inquieta attesa dell’ordine d’attacco. - Oramai bi sémus, Danie’. Amus a biere comente ad’a andhare. Devimus nos leare cussu chi nos an furadu a Nadale(73) – disse Paolino riferendosi ai tre monti persi all’antivigilia di Natale. Daniele rispose con un gesto eloquente, passandosi un dito sulla gola da sinistra a destra. - Toccadi(74) – gli rispose Paolino ridendo. L’amico si accinse a portare la mano ai pantaloni, ma, ricordandosi che quel gesto scaramantico era severamente redarguito dagli ufficiali, portò entrambe le mani alle mostrine e, fra il pollice e l’indice, strofinò con convinzione le stellette. Poi, messa una mano in tasca, ne trasse un piccolo sacchetto di tessuto a fiori come di broccato e lo mostrò a Paolino. - It’est?(75) - Una punga beneita. Mi l’at dada sorre mia.(76) - E funtzionada?(77) - E chie l’ischit! Amus a bìdere.(78) Alle 6,30 del mattino del 28, i cannoni italiani di grosso e medio calibro iniziarono a tuonare in direzione del fronte Canove-Sisemol. Tutta la montagna pareva che tremasse. - Ma a inue sunt tirendhe? – disse Daniele – Sos tres montes sono ai cust’ala – e così dicendo puntò il braccio verso le creste davanti a sé – no incue giosso.(79) - Custu est pro los futtire méndzus, no as cumprésu? Deasi issos si creene chi attaccamus igue.(80) Per un’altra ora, il martellamento intenso dell’artiglieria continuò con un fuoco costante e regolare di tiri di interdizione puntati sulla Val Frenzela per renderla inagibile al ripiegamento delle truppe austro-ungariche. Circolava voce che fossero state impiegate anche granate caricate a gas fosgene.(81)

Lì, invece, in quella trincea, su un fronte di tre chilometri, col nemico in faccia e in posizione vantaggiosa perché elevata, si sentiva tutto sardo: un fante sardo, un sassarino pronto a vender cara la sua ghirba(72) e a far pagare agli invasori, col loro sangue, la loro tracotanza. La notte, gelida e illuminata dalla luna piena che faceva scintillare la neve caduta nei giorni precedenti, passò nell’inquieta attesa dell’ordine d’attacco. - Oramai bi sémus, Danie’. Amus a biere comente ad’a andhare. Devimus nos leare cussu chi nos an furadu a Nadale(73) – disse Paolino riferendosi ai tre monti persi all’antivigilia di Natale. Daniele rispose con un gesto eloquente, passandosi un dito sulla gola da sinistra a destra. - Toccadi(74) – gli rispose Paolino ridendo. L’amico si accinse a portare la mano ai pantaloni, ma, ricordandosi che quel gesto scaramantico era severamente redarguito dagli ufficiali, portò entrambe le mani alle mostrine e, fra il pollice e l’indice, strofinò con convinzione le stellette. Poi, messa una mano in tasca, ne trasse un piccolo sacchetto di tessuto a fiori come di broccato e lo mostrò a Paolino. - It’est?(75) - Una punga beneita. Mi l’at dada sorre mia.(76) - E funtzionada?(77) - E chie l’ischit! Amus a bìdere.(78) Alle 6,30 del mattino del 28, i cannoni italiani di grosso e medio calibro iniziarono a tuonare in direzione del fronte Canove-Sisemol. Tutta la montagna pareva che tremasse. - Ma a inue sunt tirendhe? – disse Daniele – Sos tres montes sono ai cust’ala – e così dicendo puntò il braccio verso le creste davanti a sé – no incue giosso.(79) - Custu est pro los futtire méndzus, no as cumprésu? Deasi issos si creene chi attaccamus igue.(80) Per un’altra ora, il martellamento intenso dell’artiglieria continuò con un fuoco costante e regolare di tiri di interdizione puntati sulla Val Frenzela per renderla inagibile al ripiegamento delle truppe austro-ungariche. Circolava voce che fossero state impiegate anche granate caricate a gas fosgene.(81)  Seguì un poderoso fuoco di distruzione per abbattere quanto più possibile delle trincee nemiche e aprire i varchi nei reticolati che consentissero la penetrazione, oltre le linee, dei nostri assalitori. Intanto, da dietro le creste dei monti squassati dall’artiglieria, era comparso uno stormo di bombardieri tedeschi. Quasi che si fossero dati appuntamento, la 62a squadriglia di caccia SP4 dell’Intesa si materializzò in cielo e si lanciò sui biplani degli Imperi Centrali. Dalle trincee furono visti precipitare dodici bombardieri colpiti a morte dai caccia e gli altri desistere dall’attacco e scomparire dietro le vette. Quando si udì il crepitio delle mitraglie e iniziò il tiro di accompagnamento dell’artiglieria per inchiodare il nemico sulla sua linea e impedirgli di reagire contrattaccando, i fanti capirono che era giunto, per loro, il momento di uscire dalle trincee per andare all'attacco. Alle 9,30 l’ordine arrivò. Balzarono fuori tutti insieme, ciascuno diretto verso l’obiettivo assegnatogli: il 5º bersaglieri attaccò il monte Valbella, il 151° con un battaglione d’assalto puntò verso il Col del Rosso e il 152° con il 45° fanteria, invece, verso Col d’Echele. Al grido di Savoia! Avanti Sardegna! anche il plotone di Paolino scavalcò d’impeto i sacchetti di sabbia del parapetto e si lanciò verso le pendici del Col del Rosso. Appiattendosi nelle anfrattuosità del terreno e fra i cespugli, avanzò in direzione dei punti in cui la nostra artiglieria aveva aperto i varchi. Il rumore dalla fucileria, delle mitragliatrici e del bombardamento era infernale. A parlare non ci si sentiva l’un l’altro nemmeno urlando. Il tenente Soggia, il sergente Fara e il caporale Asara strisciavano in testa al plotone quando una scheggia di granata esplosa davanti a loro ammaccò l’elmetto del sergente: - Sa bagassa ‘ostra!(82) – imprecò il sergente mentre si tastava la testa per vedere se era stato ferito. - Narabilu, Antó’, chi sa conca ’e su saldu est pius tosta de su férru(83) – gli suggerì Paolino. - Forza ragazzi – incitò il tenente – facciamogli vedere chi siamo. All’attacco! Sanna scanna!(84) Si alzò e, imitato da tutti, corse incontro agli austriaci del 6° battaglione Landsturm che, usciti dalle trincee, avanzavano i file serrate verso di loro gridando a gran voce Hurrà! Paolino sentì un sibilo crescente che i veci gli avevano insegnato a temere. D’istinto si gettò a terra, si appiattì al suolo e si fece scudo con un cadavere che giaceva lì davanti a lui. Udì un boato assordante e il corpo inerte dietro cui aveva trovato protezione, colpito da una raffica di schegge, fu scosso da ripetuti tremiti, come se in quelle povere membra fosse ritornato un barlume di vita. Poi, il mondo che lo circondava divenne un’arena meccanizzata, irreale e lontana e lui un automa rabbioso sulla cui baionetta inastata si gettavano i soldati con quella divisa grigio-cenere.

Seguì un poderoso fuoco di distruzione per abbattere quanto più possibile delle trincee nemiche e aprire i varchi nei reticolati che consentissero la penetrazione, oltre le linee, dei nostri assalitori. Intanto, da dietro le creste dei monti squassati dall’artiglieria, era comparso uno stormo di bombardieri tedeschi. Quasi che si fossero dati appuntamento, la 62a squadriglia di caccia SP4 dell’Intesa si materializzò in cielo e si lanciò sui biplani degli Imperi Centrali. Dalle trincee furono visti precipitare dodici bombardieri colpiti a morte dai caccia e gli altri desistere dall’attacco e scomparire dietro le vette. Quando si udì il crepitio delle mitraglie e iniziò il tiro di accompagnamento dell’artiglieria per inchiodare il nemico sulla sua linea e impedirgli di reagire contrattaccando, i fanti capirono che era giunto, per loro, il momento di uscire dalle trincee per andare all'attacco. Alle 9,30 l’ordine arrivò. Balzarono fuori tutti insieme, ciascuno diretto verso l’obiettivo assegnatogli: il 5º bersaglieri attaccò il monte Valbella, il 151° con un battaglione d’assalto puntò verso il Col del Rosso e il 152° con il 45° fanteria, invece, verso Col d’Echele. Al grido di Savoia! Avanti Sardegna! anche il plotone di Paolino scavalcò d’impeto i sacchetti di sabbia del parapetto e si lanciò verso le pendici del Col del Rosso. Appiattendosi nelle anfrattuosità del terreno e fra i cespugli, avanzò in direzione dei punti in cui la nostra artiglieria aveva aperto i varchi. Il rumore dalla fucileria, delle mitragliatrici e del bombardamento era infernale. A parlare non ci si sentiva l’un l’altro nemmeno urlando. Il tenente Soggia, il sergente Fara e il caporale Asara strisciavano in testa al plotone quando una scheggia di granata esplosa davanti a loro ammaccò l’elmetto del sergente: - Sa bagassa ‘ostra!(82) – imprecò il sergente mentre si tastava la testa per vedere se era stato ferito. - Narabilu, Antó’, chi sa conca ’e su saldu est pius tosta de su férru(83) – gli suggerì Paolino. - Forza ragazzi – incitò il tenente – facciamogli vedere chi siamo. All’attacco! Sanna scanna!(84) Si alzò e, imitato da tutti, corse incontro agli austriaci del 6° battaglione Landsturm che, usciti dalle trincee, avanzavano i file serrate verso di loro gridando a gran voce Hurrà! Paolino sentì un sibilo crescente che i veci gli avevano insegnato a temere. D’istinto si gettò a terra, si appiattì al suolo e si fece scudo con un cadavere che giaceva lì davanti a lui. Udì un boato assordante e il corpo inerte dietro cui aveva trovato protezione, colpito da una raffica di schegge, fu scosso da ripetuti tremiti, come se in quelle povere membra fosse ritornato un barlume di vita. Poi, il mondo che lo circondava divenne un’arena meccanizzata, irreale e lontana e lui un automa rabbioso sulla cui baionetta inastata si gettavano i soldati con quella divisa grigio-cenere.  Non era il caporale Paolo Asara di Terranova Pausania che correva a perdifiato per arrivare sempre più in alto sul monte, ma era, invece, il terreno a scorrergli sotto i piedi. I rumori infernali della battaglia gli arrivavano alle orecchie ovattati e da lontananze remote. Come Dio volle e con enormi perdite, alle 10,30, aggirando il colle da ovest, arrivarono alla Casera Malaghetto dove il suo plotone ricevette l'ordine di attestarsi per stabilirvi un caposaldo. Il resto del battaglione proseguì per giungere alla testata della Val Fonda e della Val Fontana. Qui agganciò i battaglioni degli alpini Tirano e Baldo e, insieme, puntarono verso Col d’Echele per creare il collegamento fra il 152° reggimento della loro Brigata e le altre colonne che, quella stessa mattina, avevano attaccato quel colle. La reazione dei fanti dell’imperial-regio esercito fu furibonda e, a case d’Echele, i nostri dovettero arrestarsi. Il Col del Rosso fu così perduto una seconda volta. Esposti al tiro incrociato delle mitragliatrici austriache appostate sulle falde orientali di Col del Rosso e sul Col d’Echele, le nostre colonne dovettero retrocedere. Resisteva solo il caposaldo di Casera Melaghetto completamente circondato dal nemico. Lì, in quella casera, erano quarantatré giovani sardi. Diciotto anni appena compiuti. Servi-pastore, contadini o artigianelli. Molti di loro analfabeti, che, sicuramente, poco o nulla capivano del “ricongiungimento alla Patria di Trento e Trieste”. Il concetto stesso di “Patria”, per chi come loro, non solo non aveva mai lasciato l’Isola, ma nemmeno aveva mai valicato i confini del suo paese, doveva esser, davvero, di difficile comprensione. Al più, “Patria” poteva esser quel qualcosa di indistinto e di oppressivo che si identificava con l’imposizione di tasse e di balzelli, coi regi carabinieri che li obbligavano a seguire leggi di un codice non loro e usi di altre culture e di altri popoli, con la cartolina precetto per il servizio militare, con l’obbligo di fedeltà al monarca di un regno che aveva portato il nome della loro Isola ma di cui essa continuava ad essere, in realtà, solo una colonia. Nessuno di quei giovani aveva esperienza di guerra, ma una cosa la sapevano benissimo tutti, e non perché qualcuno degli ufficiali gliela avesse insegnata: dovevano comportarsi bene davanti al Reggimento, perché il Reggimento era fatto di uomini come loro, di uomini della loro stessa Terra. Esso incarnava tutti i rapporti: familiari, affettivi, amicali e di deferente rispetto per l’Autorità, che avevano lasciato in paese. Dovevano comportarsi bene e senza alcuna paura del nemico, ancorché sconosciuto, perché il nemico dei tuoi amici, dei tuoi cari, del tuo paese, è anche il tuo nemico. Per questo, quel giorno, quei quarantatré giovani sardi, decisero insieme e senza dirselo l’un l’altro, che quell’austriaco che voleva farla da padrone con loro, avrebbe imparato a sue spese che cosa era la balentia(85) e la fierezza dell’uomo sardo. Non esiste padrone che possa comandare un sardo che non voglia esser servo! Resistettero fino alle 14,45 quando il Col del Rosso fu ripreso anche grazie all’impiego delle riserve costituite dai battaglioni della “Liguria” inviati di rincalzo alla “Sassari”. Il terreno era ricoperto di cadaveri in grigio-verde e in grigio-cenere. Si erano dati battaglia, ma, ormai, quei corpi stavano addossati gli uni agli altri quasi amichevolmente, resi tutti uguali dalla morte. Paolino non conosceva compiutamente tutti i fanti del suo plotone, ma ora, mentre il tenente faceva l’appello, si accorse dei vistosi vuoti che c’erano e, allora, uno strano sentimento di dolore, di rabbia e di orgoglio si impossessò del suo cuore. Da quarantatré che erano – “la primavera in grigio-verde”(86) li aveva definiti qualcuno – erano rimasti solo in diciannove. - Fata bi l’amus – gli disse Daniele – ma a domo no bi torramus su matessi.(87) - Pro como!(88) – gli rispose Paolino e si allontanò cercando volti amici fra quei morti sparsi fra anfratti e cespugli. Due giorni dopo, il Comando Supremo, nel suo bollettino di guerra N. 990, annunciava: “Le valorose truppe della zona degli Altipiani hanno felicemente coronata l’azione da esse iniziata il giorno 27 ad est di Asiago, strappando al nemico munite posizioni ad occidente della Val Frenzela. Conquistati fin dal giorno 28 e mantenuti con grande valore il Col del Rosso e il Col d’Echele premuto e sospinto l’avversario nella regione di Sasso Rosso, ributtati all’arma bianca i numerosi suoi contrattacchi, nella giornata di ieri il successo venne ampliato con l’espugnazione di Monte di Valbella.” E concludeva: “Durante le azioni dei giorni 28 e 29 l’eroica Brigata «Sassari» (151° e 152°) e in particolar modo il 151° reggimento fanteria, riconfermò il valore della sua gente e la gloria delle sue bandiere”.

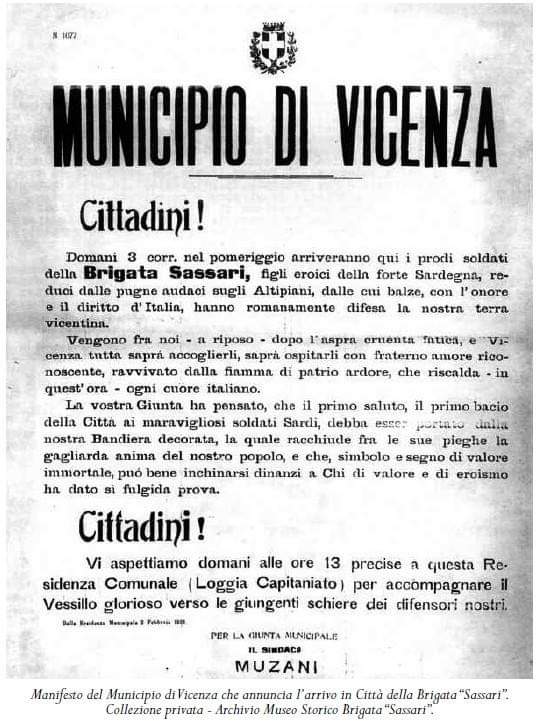

Non era il caporale Paolo Asara di Terranova Pausania che correva a perdifiato per arrivare sempre più in alto sul monte, ma era, invece, il terreno a scorrergli sotto i piedi. I rumori infernali della battaglia gli arrivavano alle orecchie ovattati e da lontananze remote. Come Dio volle e con enormi perdite, alle 10,30, aggirando il colle da ovest, arrivarono alla Casera Malaghetto dove il suo plotone ricevette l'ordine di attestarsi per stabilirvi un caposaldo. Il resto del battaglione proseguì per giungere alla testata della Val Fonda e della Val Fontana. Qui agganciò i battaglioni degli alpini Tirano e Baldo e, insieme, puntarono verso Col d’Echele per creare il collegamento fra il 152° reggimento della loro Brigata e le altre colonne che, quella stessa mattina, avevano attaccato quel colle. La reazione dei fanti dell’imperial-regio esercito fu furibonda e, a case d’Echele, i nostri dovettero arrestarsi. Il Col del Rosso fu così perduto una seconda volta. Esposti al tiro incrociato delle mitragliatrici austriache appostate sulle falde orientali di Col del Rosso e sul Col d’Echele, le nostre colonne dovettero retrocedere. Resisteva solo il caposaldo di Casera Melaghetto completamente circondato dal nemico. Lì, in quella casera, erano quarantatré giovani sardi. Diciotto anni appena compiuti. Servi-pastore, contadini o artigianelli. Molti di loro analfabeti, che, sicuramente, poco o nulla capivano del “ricongiungimento alla Patria di Trento e Trieste”. Il concetto stesso di “Patria”, per chi come loro, non solo non aveva mai lasciato l’Isola, ma nemmeno aveva mai valicato i confini del suo paese, doveva esser, davvero, di difficile comprensione. Al più, “Patria” poteva esser quel qualcosa di indistinto e di oppressivo che si identificava con l’imposizione di tasse e di balzelli, coi regi carabinieri che li obbligavano a seguire leggi di un codice non loro e usi di altre culture e di altri popoli, con la cartolina precetto per il servizio militare, con l’obbligo di fedeltà al monarca di un regno che aveva portato il nome della loro Isola ma di cui essa continuava ad essere, in realtà, solo una colonia. Nessuno di quei giovani aveva esperienza di guerra, ma una cosa la sapevano benissimo tutti, e non perché qualcuno degli ufficiali gliela avesse insegnata: dovevano comportarsi bene davanti al Reggimento, perché il Reggimento era fatto di uomini come loro, di uomini della loro stessa Terra. Esso incarnava tutti i rapporti: familiari, affettivi, amicali e di deferente rispetto per l’Autorità, che avevano lasciato in paese. Dovevano comportarsi bene e senza alcuna paura del nemico, ancorché sconosciuto, perché il nemico dei tuoi amici, dei tuoi cari, del tuo paese, è anche il tuo nemico. Per questo, quel giorno, quei quarantatré giovani sardi, decisero insieme e senza dirselo l’un l’altro, che quell’austriaco che voleva farla da padrone con loro, avrebbe imparato a sue spese che cosa era la balentia(85) e la fierezza dell’uomo sardo. Non esiste padrone che possa comandare un sardo che non voglia esser servo! Resistettero fino alle 14,45 quando il Col del Rosso fu ripreso anche grazie all’impiego delle riserve costituite dai battaglioni della “Liguria” inviati di rincalzo alla “Sassari”. Il terreno era ricoperto di cadaveri in grigio-verde e in grigio-cenere. Si erano dati battaglia, ma, ormai, quei corpi stavano addossati gli uni agli altri quasi amichevolmente, resi tutti uguali dalla morte. Paolino non conosceva compiutamente tutti i fanti del suo plotone, ma ora, mentre il tenente faceva l’appello, si accorse dei vistosi vuoti che c’erano e, allora, uno strano sentimento di dolore, di rabbia e di orgoglio si impossessò del suo cuore. Da quarantatré che erano – “la primavera in grigio-verde”(86) li aveva definiti qualcuno – erano rimasti solo in diciannove. - Fata bi l’amus – gli disse Daniele – ma a domo no bi torramus su matessi.(87) - Pro como!(88) – gli rispose Paolino e si allontanò cercando volti amici fra quei morti sparsi fra anfratti e cespugli. Due giorni dopo, il Comando Supremo, nel suo bollettino di guerra N. 990, annunciava: “Le valorose truppe della zona degli Altipiani hanno felicemente coronata l’azione da esse iniziata il giorno 27 ad est di Asiago, strappando al nemico munite posizioni ad occidente della Val Frenzela. Conquistati fin dal giorno 28 e mantenuti con grande valore il Col del Rosso e il Col d’Echele premuto e sospinto l’avversario nella regione di Sasso Rosso, ributtati all’arma bianca i numerosi suoi contrattacchi, nella giornata di ieri il successo venne ampliato con l’espugnazione di Monte di Valbella.” E concludeva: “Durante le azioni dei giorni 28 e 29 l’eroica Brigata «Sassari» (151° e 152°) e in particolar modo il 151° reggimento fanteria, riconfermò il valore della sua gente e la gloria delle sue bandiere”. Scesero dagli autocarri quando arrivarono a Vicenza. Era il 3 di febbraio. La città era in festa per loro. Ad ogni finestra era esposta una bandiera tricolore, ad ogni muro erano affissi dei manifesti: W LA BRIGATA SASSARI W LA SARDEGNA W L’ITALIA Ai Soldati della Brigata di Ferro date tutti i fiori dei vostri giardini VIVA I SALVATORI DI VICENZA. In cielo, festosa, volteggiava la sessantaduesima squadriglia di caccia SP4. Gli aviatori si sbracciavano nei saluti e lasciavano cadere sulla folla volantini colorati inneggianti ai fanti che gli austriaci avevano battezzato teufeln, diavoli.

Loro, i sassarini, quasi si vergognavano: un po’ perché i sardi sono riservati per natura e non sono abituati ad esser festeggiati dai continentali, un po’ perché erano consapevoli di non essere come avrebbero voluto e come le loro madri gli avevano insegnato: cioè, a presentarsi agli altri puliti e con gli abiti migliori, con quelli della festa. Loro, invece, avevano facce patite e smunte, sporche di fango e irsute, divise lacere e incrostate; erano, in una parola, impresentabili. Parevano l’immagine di quel banditismo di cui la loro Isola, già allora, andava famosa. Li accolsero il generale Pecori Giraldi comandante della 1ª armata schierata sul fronte degli Altipiani, e tutte le autorità civili e religiose in pompa magna. Sfilarono come poterono, a passo di marcia, gli ufficiali e i feriti in testa dietro le bandiere di combattimento che garrivano all’aria di quella gelida domenica di febbraio, le medaglie sul petto. Marciavano con la fierezza che comunque riuscivano a dimostrare, fra ali di folla in tripudio. I bambini si avvinghiavano alle loro gambe, gli uomini davano loro calorose pacche sulle spalle, le donne li abbracciavano e li baciavano e tutti gettavano loro dei fiori. I vicentini facevano a gara per invitarli a casa loro e per metter a disposizione le migliori condizioni di vitto e di alloggio, e chi più ne ospitava, più se ne vantava: - Mi ghin’ n’ò sete!(89) - Mi ghi’ g’o solo do, ma i g’a na fame che vae par dièse. Non per nulla i x’e sassarini puro sangue, i x’e i meio tosi che ghe xe!(90) Il giorno 7, poi, fu lo stesso generale Armando Diaz, capo di stato maggiore del Regio Esercito, che li accolse con tutti gli onori. Egli strinse la mano ai soldati e disse loro: - Voi non sapete, e forse non saprete mai, quanto avete fatto per l’Italia. Non era mai accaduto niente di simile. Nessuna brigata aveva mai avuto un onore così grande: un vero e proprio trionfo.

I quattro mesi di meritato riposo passati a Vicenza, a Cittadella e a Padova, furono, per Paolino, per Daniele e per i loro compagni d’armi, densi di emozioni nuove e di nuove esperienze, ma anche l’occasione per riscoprire e rivivere sensazioni che l’inferno della prima linea pareva aver cancellato. Riscoprirono che le persone abitano nelle case e non nei fossati fangosi e puzzolenti delle trincee, che camminano a testa alta e con la schiena dritta nelle vie e non chini nei camminamenti, che si salutano, si stringono la mano e si abbracciano invece di spararsi addosso. Completamente dimentichi delle donne, se non nei loro sogni e nei loro desideri, si ritrovarono a riscoprirne l’esistenza e a guardarle con incantato stupore. Tutte queste povere grandi cose avevano suscitato in loro il desiderio struggente di far ritorno a casa, di camminare per le strade del proprio paese, di abbracciare le persone care, di sentire il dolce tepore delle labbra della donna amata. Naturalmente, gli alti gradi sapevano che ciò sarebbe accaduto e temevano che questo avrebbe indebolito lo spirito guerresco della truppa e, dunque, si misero d’impegno per tenerli occupati con guardie, marce, esercizi addestrativi, ma anche svaghi che, sotto l’aspetto ludico, nascondevano la volontà di tenere alto il loro livello di aggressività, di competizione e di appartenenza al battaglione. Tollerarono che si giocasse a morra e che, qualche volta, si azzuffassero. Organizzarono perfino una sartiglia91 usando i muli come cavalcature e le baionette come stocchi con cui infilzare scatolette di carne sfondate, appese a una corda tesa fra due baracche e usate al posto della stella che non avevano. Ma il tempo del riposo trascorre in fretta. Passò l’inverno e anche buona parte della primavera. Partirono da Padova il 7 di giugno diretti nella zona di Trevignano-Zelarino-Carpenedo, ancora in riposo, ma, ormai, assai più vicini al fronte di combattimento su cui maggiormente si temeva un massiccio attacco del nemico, nonostante la piena del fiume: la linea di massima resistenza del Piave, la riva destra. Per l’Austria-Ungheria, ridotta ormai ad aver speso, nello sforzo bellico, la quasi totalità delle sue riserve anche alimentari e ad aver pressoché esaurito le sue capacità industriali, era di vitale importanza porre termine alla guerra impartendo all’esercito italiano, che si riteneva ancora fiaccato dalla disfatta di Caporetto, il colpo finale. Per questo puntò alto con un piano offensivo grandioso, pur nella consapevolezza di rischiare il tutto per tutto. Per l’Italia era altrettanto indispensabile che, su quel fronte, il nemico non passasse. Dopo la ritirata del 24 di ottobre, consentire lo sfondamento della linea del Piave avrebbe significato aprire agli austriaci le porte della pianura e, quindi, di Venezia, di Milano, di Torino: d’Italia. I timori dello Stato Maggiore italiano di un assalto nemico sulla linea del Piave erano più che fondati perché, il giorno 13, un intenso fuoco di preparazione dell’artiglieria austriaca sulla Sella del Tonale preannunciò che il primo dei piani d’attacco dell’esercito imperial-regio, quello diversivo, era scattato. La notte del 14 la Brigata lasciò Carpenedo per ritornare in linea. - Oje est chenàbura. In biddha naran chi est chenàbura bundarosa, ma a mie, a torrare in linia in die de chenàbura non mi aggradat pro nuddha – commentò con un po’ di perplessità Daniele – No, non mi aggradat pro nuddha.(92) - It’est, superstitziósu ses diventadu?(93) – gli chiese Paolino, ma non ottenne risposta. Arrivarono alle quattro del mattino a Meolo. La notte era abbastanza buia e una sorta di nebbia strana e densa aleggiava in un’alta cortina sulle linee. L’aria era irrespirabile e bruciava gli occhi. Si buttarono in alcune case diroccate e cercarono qualcosa o qualcuno che li rasserenasse, ma non trovarono altro che la rassegnata attesa dei reparti a cui dovevano dare il cambio. - Custus no sunti gas alluppadoris; su chi si stanti sparendi a pitzus sunti lagrimadoris e fummiosus. Innoi si calat calincunu arrulloni mannu mannu!(94) – disse Francesco. - Frantzi’, mama mia comente faeddhas!(95) – gli disse Paolino per canzonarlo. L’aria di tempesta che quella alta nube creava, era ancor più esaltata dai lampi delle bocche da fuoco al di là del fronte, dai razzi illuminanti che solcavano il cielo e dal furibondo infuriare dei tuoni dei tiri di contro-preparazione italiani. Il tam-tam dei fanti informava che, verso le 9, i genieri della Sesta Armata nemica avevano gettato delle passerelle attraverso il Piave e, favorite dalla nebbia artificiale, sfondate le difese italiane e incuneatesi in esse, le truppe austriache avevano creato, sulla riva destra, due teste di ponte: l’una nella collina del Montello, l’altra in prossimità di San Donà che era caduto in mano nemica. Vista la scarsità di truppe delle nostre armate lì attestate (VIII e III), fu inevitabile che alla Brigata Sassari arrivasse l’ordine di muovere in direzione di Fossalta e di Capo d’Argine. Camminarono in ordine sparso lungo fossati che delimitavano campi sconvolti dall’esplosione delle granate, resi scivolosi dalla pioggia e, quando fu giorno, Paolino si accorse del grande numero dei feriti che incontravano di rientro dalla prima linea: molti nelle barelle sorrette dai porta-feriti, tanti altri a piedi con camminate stracche e sofferenti e lo sguardo vacuo di chi ha visto la morte in faccia. Tutti fasciati alla meglio con bende fangose e insanguinate. In cielo volteggiavano squadriglie di Nieuport che, a volo radente, mitragliavano gli austriaci per rallentarne l’avanzata e di Caproni che bombardavano i ponti di barche sul fiume per impedire il passaggio di altre truppe e delle salmerie. - Custa est sa fin’e su mundhu(96) – disse Paolino a sé stesso. - Eh, ti l’aia nadu chi a nos pònnere in viaggiu in die de chenàbura nos diat àere batidu malastru!(97) – soggiunse Daniele. - Oramai sémus inoghe. Male o no male, como sémus in ballu e devimus ballare.(98) Quando il loro plotone ricevette l’ordine, si fermarono sull’argine di un canale costeggiato da salici sbrindellati che correva parallelo al fiume. Ciascuno dei fanti cercò un qualcosa che potesse somigliare ad un rialzo del terreno e, in piccoli gruppi, secondo gli ordini ricevuti, cercarono di scavare un fosso che potesse offrire un po’ di riparo, disponendosi lungo il canale. Più che con la piccola vanga in dotazione, molti scavavano il terreno molle con le mani, usando poi le tacche sull’impugnatura dell’attrezzo per misurare quanto profondo fosse lo scavo: - sette taccas, trentachimbe centimetros. Tróppu pagu! Si nos ispàrana nos abbérin dae ‘attìle a calcandzos. Ajó, foltza! Ancora unu pagu, movidebos!(99) Stesero, di fronte a ciascun riparo, verso l’argine del fiume, dei rotoli di filo spinato e si acquattarono in attesa di quel che la sorte gli avrebbe mandato. Nella buca più prossima alla loro, più profonda e più larga, Paolino fece piazzare la mitragliatrice. Come serventi Michele e Simone che, per esser entrambi di Nule e vicini di casa nel loro paese, andavano molto d’accordo; soprattutto quando stavano dietro al pezzo o a una tazza di vino. La guerra a Col del Rosso era stata una guerra diversa. Là erano andati all’assalto delle trincee nemiche. Avevano corso allo scoperto, con gli austriaci che gli sparavano addosso con le mitragliatrici e con i fucili. Poi, quelli che ci erano arrivati, si erano buttati dentro come furie assatanate, infilzando con la baionetta più corpi che potevano, scavalcando e calpestando morti e moribondi, amici e nemici nello stesso identico modo. Qui sul Piave, invece, la guerra sembrava un’altra cosa. Si doveva stare nascosti dentro buche le cui pareti grondavano acqua, e si doveva aspettare che il nemico attaccante si facesse vedere per potergli sparare addosso. Quella era una guerra d’attacco, questa era una guerra di difesa. - Mals que te atribolin! A me no me desplan està sossegat agualdant che ma matin(100) – disse Lorenzo l’algherese. - Candu z’abarani a ammazzà, no vi sarà bisognu d’interrazzi, pagosa sottu terra vi semmu jà(101) – gli rispose Antonio, un sassarese a cui non mancava mai una battuta irridente. Di tanto in tanto qualche granata esplodeva non lontano da loro, con un boato assordante, sollevando colonne di fango e stracci grigio-verdi. L’ordine era stato perentorio: “resistenza ad oltranza. Contrattaccare; non interrompere, per nessuna ragione, la continuità della linea”. - Ragazzi, davanti a noi c'è soltanto il nemico che tenta di avanzare. Per ora è trattenuto dai tiri di sbarramento della nostra artiglieria. Fate molta attenzione, perché fra non molto attaccherà – aveva detto il tenente passando in rassegna la lunga linea di fossi. Le esplosioni delle bombe, il crepitio delle mitragliatrici e della fucileria, il rombo delle eliche degli aerei sembravano rumori lontani ed estranei a quella specie di silenzio irreale che l’attesa della comparsa del nemico pareva quasi creare. Poi, improvviso, il rabbioso strepito della mitragliatrice di Miche e di Simone ruppe l’incantata inerzia in cui tutti erano caduti. Subito fu un inferno di fucilate. Era come al tirassegno: gomiti a terra, fucile saldamente imbracciato, presa la mira sull’austriaco che avanza, fuoco! La vita di un nemico cessava e cadeva nel fango insieme a lui. Uno in meno! E pazienza se aveva famiglia e un’esistenza da vivere. Intanto la mitragliatrice, tutte le mitragliatrici della linea, sventagliavano i loro proiettili e abbattevano gli attaccanti come birilli. A ondate successive, gli assalti dei nemici si susseguirono senza tregua, ma gli austriaci riuscirono a procedere di poco per la risolutezza dei nostri difensori. Anche fra i fanti sardi si cominciarono a sentire le grida di dolore di chi era stato colpito e le imprecazioni di quelli che avevano visto morirgli accanto l’amico o il compagno. L’intera Brigata non si mosse, se non per avanzare o arretrare sulle precedenti posizioni: mai più indietro di quelle, mai oltre quel limite. L’intera giornata trascorse nella continua alternanza di una difesa statica, dentro le buche come talpe e di contrattacchi accaniti all’arma bianca, fino a che non giunse la notte a portare un po’ di apparente quiete. Ora ci si ammazzava al buio, in silenzio, corpo a corpo, con le armi bianche. I fucili di notte non servivano e, per taluni, neanche le baionette a cui non erano abituati: meglio le leppe.(102) All’alba di domenica, giorno del Signore, i due cattolicissimi eserciti ripresero i combattimenti, ciascuno chiedendo a Dio la grazia della vittoria. Anche i singoli poveri soldatini, senza distinzione di colore della divisa, forse, chiesero allo stesso Dio d’aver salva la pelle. L’artiglieria del nostro Regio Esercito continuava il suo martellante tiro e quella dell’Imperial-Regio Esercito rispondeva con altrettanta vigoria, seppur con minore intensità. Riprese il tiro a segno dei fanti, ripresero le raffiche di mitragliatrice e ricominciarono anche gli attacchi austriaci e i contrattacchi italiani alla baionetta. Tutto come prima, quella domenica 16 giugno del 1918. Poi, in quell’inferno, Paolino e Daniele udirono il sibilo di un proiettile di artiglieria di piccolo calibro che s'avvicinava. Erano troppo esperti, ormai, per non capire che poteva essere quello buono per spacciarli. Cercarono di sprofondarsi nel fango più che potevano e, nello stesso istante in cui avvertirono l'impatto del proiettile sul terreno e il simultaneo scoppio a poco più di un metro da loro, videro quel restava dei due nulesi alla mitragliatrice volare in aria come pezzi di fantocci insieme a un grosso zampillo di terra e di fango. Restarono storditi per qualche istante, poi Daniele, con uno scatto da gatto arrabbiato, balzò in piedi e, puntando il fucile con la baionetta inastata verso il nemico, si lanciò in avanti, di corsa, urlando: - Como m’azis segadu su catzu, austriacos de merda!(103) Paolino si sollevò un poco, quel tanto che bastava per vedere, poi sentì arrivare, distinto e terribile, il sibilo molto più forte di una seconda granata. Il proiettile cadde lì dove Daniele infilzava il suo ultimo austriaco. Lo scoppio fu terribile e lo spostamento d’aria che lo colpì come un maglio, insieme alle schegge, lo fece volare indietro di parecchi metri. Avvertì il caldo viscoso del sangue scorrergli dalle orecchie e dagli angoli della bocca e, nel petto, sentì come un vuoto immenso, neanche doloroso. Poi, per lui, fu il buio assoluto e giacque come un mucchietto di stracci abbandonati. Lo raccolsero ancora vivo quando gli austriaci avevano iniziato, lì in prossimità di quell’ansa del Piave, la loro ritirata sulla riva sinistra. Riuscì a dire soltanto: - dev’iscriere a sorre mia. Dademi unu lapis(104) – poi cadde in un vuoto assoluto, ma il suo spirito, mentre lasciava il suo corpo, espresse in un baleno quella lettera che avrebbe voluto scrivere: Cara Marianna, cara sorella mia, io ho il desiderio di mandarti questi miei cari saluti sperando di trovarti bene in salute e così anche il nostro carissimo babbo e tutte le nostre care sorelle, specialmente Cosima e il mio affezionato nipote Pazzolu105 che ormai, a otto anni, sarà un giovanotto. Devi dire a babbo che io ho fatto tutto il mio dovere come lui mi ha insegnato sempre e che deve essere orgoglioso di me. Tu cara sorella devi riguardarti. Mi hai scritto che sei incinta di tre mesi. Vedrai che sarà un bambino bello e sano e vivrà tutti gli anni che non ho potuto vivere io. E se invece sarà una bambina,106 sarà bella e sana lo stesso e vivrà a lungo anche lei. Ti abbraccio insieme a babbo e a tutte le care sorelle. Tuo devotissimo fratello Paolino. Quando l’infermiere arrivò con un foglio e una matita, Paolino era già morto. Coprì il suo volto con un lenzuolo e, così come faceva con tutti i morti, si segnò la fronte e il petto con un segno di croce frettoloso. Il sindaco di Terranova Pausania, di lì a qualche giorno, ricevette dal Comando del Reggimento il seguente telegramma: Comando 151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari. Questo Comando compie il doloroso ufficio di partecipare alla S. V. Ill.ma la morte del caporale Paolo Asara, nato il 22 febbraio 1899, avvenuta il 16 giugno 1918 a Capo d’Argine per ferite riportate in combattimento. Si prega di dare la triste notizia alla famiglia usando i dovuti riguardi. F.to Ten, Col. Ettore Mura. Ricevuta la notizia, il sindaco si accinse a far scrivere, alla famiglia di Antonio Asara la comunicazione di rito secondo il succinto modello: Compio il doloroso incarico di partecipare che il suo figliuolo Paolo Asara è morto in seguito alle ferite riportate in combattimento a Capo d’Argine sul Piave. Questa Amministrazione, che vive di tutte le ansie, di tutti i dolori del popolo, è unita a Lei nell’ora del suo umano, intenso cordoglio, e si mette a sua disposizione per qualunque bisogno e desiderio legittimo e santo nella tristissima contingenza. Si conforti al pensiero che la Patria segnerà il nome di Paolo Asara fra quelli dei migliori suoi Figli. Con sensi di stima. Poi ci ripensò e, preso cappello e bacolo, uscì dal comune per andare a su Lavatoriu10 a portare la triste notizia a Babbaj Antoni.(7) Sento il dovere di ricordare qui i nomi dei soldati a cui, arbitrariamente e forse maldestramente, ho cercato di dar vita nel racconto e che, nella realtà, una vita l’ebbero per davvero. Come Paolo Asara, combatterono tutti nel 151° Reggimento della Brigata Sassari. Essi sono: - soldato Daniele Cocco, nato a Buddusò, disperso il 16 giugno 1918 sul Piave, - soldato Salvatore Castagna, nato a Semestene, morto il 29 dicembre 1917 nell’ospedale da campo n. 165 a Conco, - tenente Soggia Gesuino, nato a Sassari, morto il 16 giugno 1918 sul Piave, - sergente Antonio Fara, nato a Macomer, morto il 16 giugno 1918 sul Piave, - soldato Paolo Ciudino, nato a Tempio Pausania, morto il 2 ottobre 1918 in prigionia, - soldato Stefano Asara, nato a Tempio Pausania, morto il 9 novembre 1918 per malattia, - soldato Francesco Meloni, nato a Quartu Sant’Elena, morto il 19 giugno 1918 sul Piave, - soldato Lorenzo Castaldi, nato ad Alghero, morto il 16 giugno 1918 sul Piave, - soldato Antonio Canu, nato a Sassari, morto il 29 ottobre 1918 sul Piave, - soldato Michele Manca, nato a Nule, morto il 16 giugno 1918 sul Piave, - soldato Simone Nadaiu, nato a Nule, morto il 16 giugno 1918 sul Piave. Note 72 Nel gergo militare di allora, la propria pelle. 73 “Ormai ci siamo, Daniele, vedremo come finirà. Dobbiamo prenderci quel che a Natale ci hanno rubato”. 74 “Toccati, fai gli scongiuri”. 75 “Che cos’è?” 76 “Uno scapolare benedetto. Me lo ha dato mia sorella”. 77 “E funziona?” 78 “E chi lo sa! Vedremo”. 79 “Ma dove stanno tirando? I tre monti sono da questa parte, non laggiù”. 80 “Questo è per fotterli meglio, non hai capito? Così loro credono che attacchiamo lì”. 81 Secondo i dati riportati dal Col. di S. M. M. Caforio (v. [fonti documentarie e bibliografiche) “[…] nella mezz’ora di tiro furono lanciati Kg 11.337 di fosgene producendo una nube asfissiante di m.c. 11.557.000. Dopo le 7, la nube di gas venne costantemente alimentata dal tiro continuo della batteria di grosso calibro e da due di medio, nonché da raffiche di batterie di piccolo calibro”. 82 “La bagascia vostra! siete delle bagasce” 83 “Diglielo, Antonio, che la testa del sardo è più dura del ferro”. 84 L’allusione nel grido era al generale Carlo Sanna, sardo anch’egli, comandante della 33a Divisione di cui faceva parte anche la Brigata Sassari. Ideò ed e comandò l’operazione passata alla storia come la Battaglia dei Tre Monti per la riconquista del monte Valbella, del Col del Rosso e del Col d’Echele. I suoi soldati lo chiamavano con l’affettuoso appellativo di Babbu mannu (Grande padre). 85 L’esser balente. “Balente nella comune accezione è un uomo particolarmente saggio e capace (valente) nel suo lavoro e pertanto rispettato dalla comunità, per estensione è colui che reagisce agli abusi facendosi rispettare”. (Da una ricerca del professor Bullettigni dell'Università di Sassari. 86 Da un articolo di A. Fraccaroli sul Corriere della Sera del 31 gennaio 1918. 87 “Ce l’abbiamo fatta, ma a casa non ritorniamo lo stesso”. 88 “Per ora!”. 89 “Io ne ho sei”. 90 “Io ne ho solo due, ma hanno una fame che vale per dieci. Non per nulla sono sassarini puro sangue, sono i migliori ragazzi che abbiamo”. 91 Giostra equestre che si tiene l’ultima domenica ed il martedì di carnevale a Oristano. I cavalieri al galoppo devono infilzare con lo stocco il foro centrale di una stella. 92 “Oggi è venerdì. Al mio paese dicono che il venerdì è di abbondanza, ma, a me, tornare in linea di venerdì, non mi piace per nulla. No, non mi piace per nulla”. 93 “Sei forse diventato superstizioso?” 94 “Non sono gas asfissianti, sono lacrimogeni e fumogeni che ci stanno sparando addosso. Sta per succedere qualcosa di grosso”. 95 “Francesco, mamma mia come parli!” 96 “Questa è la fine del mondo”. 97 “Eh, te l’avevo detto che il partire di venerdì avrebbe portato male”. 98 “Ormai siamo qui. Male o non male, ora siamo in ballo e dobbiamo ballare”. 99 “Sette tacche, 35 centimetri. Troppo poco! Se ci sparano ci fanno un solco dalla nuca ai calcagni. Dai, forza! Ancora un po’, muovetevi!” 100 “Accidenti che ti tribolino! A me non piace star fermo ad aspettare che mi ammazzino”. 101 “Quando ci ammazzeranno non ci sarà bisogno di sotterrarci, perché nel fosso ci siamo già”. 102 Leppa tipico coltello sardo a serramanico usato dai pastori. 103 “Adesso mi avete rotto il cazzo, austriaci di merda!” 104 “Devo scrivere a mia sorella. Datemi il lapis”. 105 Nomignolo familiare dato a Paolo, figlio di Cosima e di Leonardo Lupacciolu. 106 Marianna, sei mesi dopo, ebbe una figlia (mia madre) che chiamarono Paolina. Fonti documentarie e bibliografiche - AA.VV., I Bollettini della Guerra MCMXV – MCMXVIII, Milano, Alpes, 1924 Albo d'Oro dei Caduti e Dispersi della 1ª Guerra Mondiale, https://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx, ultima consultazione 07/10/2018 - Archivio di Stato di Sassari, Distretto militare di Sassari, Ruolo matricolare del soldato Azara Paolo - Baldini A., Nostro purgatorio. Fatti personali del tempo della guerra italiana 1915-1917, Milano, Treves, 1918 - Caforio M., Operazioni per la conquista della linea M. Valbella – Col del Rosso – Col d’Echele nel gennaio e nel giugno del 1918, in “Rivista Militare Italiana”, a. IV, n. 9, Settembre 1930, pp. 1375 sgg. - Comisso G., Giorni di guerra, Milano, Longanesi, 2009 - Dessì G., La trincea e altri scritti per la scena, Nuoro, Ilisso,2013 - Fois G., Storia della Brigata Sassari, Edizioni Della Torre, - Fraccaroli A., La battaglia dei Tre Monti, in “Corriere della Sera”, 31 gennaio 1918 - Lussu E., Un anno sull’altipiano, Torino, Giulio Einaudi, 2018 - Melograni P., Storia politica della Grande Guerra. 1915 – 1918, Milano, Mondadori, 2015. - Ministero della Guerra, Stato Maggiore Centrale, Ufficio Storico, Riassunti storici dei corpi e dei comandi nella guerra 1915 – 1918. Brigate di fanteria, 8 volumi, Roma, Libreria dello Stato, 1924 – 1929 - Ridolfi P.L., Canti e poesie della Grande Guerra. Per non dimenticare, Roma, ed. f.c. cur. Associazione amici dell’Accademia dei Lincei, 2014 - Rigoni Stern M., La guerra sugli Altipiani, Vicenza, Pozza, 2000 - Salsa C., Trincee. Confidenze di un fante, Milano, Mursia, 1982 - Weber F., Tappe della disfatta, Milano, Mursia, 2004 Ringraziamenti Ringrazio per i preziosi suggerimenti: - il Dr Fabrizio Antilici, Vicecapo del Centro Documentale di Cagliari dell’Esercito Italiano, - il Col. Filippo Cappellano, Capo dell’Ufficio Storico V Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito, - il Col. Maurizio Masi, Direttore della Direzione Storico Statistica del Commissariato per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa, - il Dr Mauro Fiori, dell’Archivio di Stato di Sassari, - il Sig. Giovanni Cancellier, di Croce-Musile di Piave. Per aver tradotto e corretto i dialoghi in logudorese (nelle varianti di Olbia, di Buddusò, di Macomer), in campidanese, in gallurese, in algherese, in sassarese, in trentino, in piemontese, in vicentino, ringrazio gli amici: - Dionigi Pala, Gianni Penduzzu, Vanna Sanciu e Mario Spanu Babay, - Letizia Fraschini, - Andrea Usai, - Mario Campus, - Pino Bortolotti, - Luciana e Loris Pavon, - Luca Gastaldi. Ringrazio, infine, l’amico Agostino Pala, per aver consultato per me e riprodotto il Ruolo Matricolare e la Lista di Leva del caporale Paolo Asara custoditi presso l’Archivio di Stato di Sassari. ©Giuliano Deiana 2018 Referenze fotografiche: - Archivio di famiglia dell’autore, - Archivio Museo Storico Brigata Sassari, - www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Foto.aspx, - Archivio Storico Dal Molin, - Museo Civico del Risorgimento – Storia e Memoria di Bologna, Prima Guerra Mondiale, - Pro Loco vicentine, - www.laguerradihemingway.it

Note 72 Nel gergo militare di allora, la propria pelle. 73 “Ormai ci siamo, Daniele, vedremo come finirà. Dobbiamo prenderci quel che a Natale ci hanno rubato”. 74 “Toccati, fai gli scongiuri”. 75 “Che cos’è?” 76 “Uno scapolare benedetto. Me lo ha dato mia sorella”. 77 “E funziona?” 78 “E chi lo sa! Vedremo”. 79 “Ma dove stanno tirando? I tre monti sono da questa parte, non laggiù”. 80 “Questo è per fotterli meglio, non hai capito? Così loro credono che attacchiamo lì”. 81 Secondo i dati riportati dal Col. di S. M. M. Caforio (v. [fonti documentarie e bibliografiche) “[…] nella mezz’ora di tiro furono lanciati Kg 11.337 di fosgene producendo una nube asfissiante di m.c. 11.557.000. Dopo le 7, la nube di gas venne costantemente alimentata dal tiro continuo della batteria di grosso calibro e da due di medio, nonché da raffiche di batterie di piccolo calibro”. 82 “La bagascia vostra! siete delle bagasce” 83 “Diglielo, Antonio, che la testa del sardo è più dura del ferro”. 84 L’allusione nel grido era al generale Carlo Sanna, sardo anch’egli, comandante della 33a Divisione di cui faceva parte anche la Brigata Sassari. Ideò ed e comandò l’operazione passata alla storia come la Battaglia dei Tre Monti per la riconquista del monte Valbella, del Col del Rosso e del Col d’Echele. I suoi soldati lo chiamavano con l’affettuoso appellativo di Babbu mannu (Grande padre). 85 L’esser balente. “Balente nella comune accezione è un uomo particolarmente saggio e capace (valente) nel suo lavoro e pertanto rispettato dalla comunità, per estensione è colui che reagisce agli abusi facendosi rispettare”. (Da una ricerca del professor Bullettigni dell'Università di Sassari. 86 Da un articolo di A. Fraccaroli sul Corriere della Sera del 31 gennaio 1918. 87 “Ce l’abbiamo fatta, ma a casa non ritorniamo lo stesso”. 88 “Per ora!”. 89 “Io ne ho sei”. 90 “Io ne ho solo due, ma hanno una fame che vale per dieci. Non per nulla sono sassarini puro sangue, sono i migliori ragazzi che abbiamo”. 91 Giostra equestre che si tiene l’ultima domenica ed il martedì di carnevale a Oristano. I cavalieri al galoppo devono infilzare con lo stocco il foro centrale di una stella. 92 “Oggi è venerdì. Al mio paese dicono che il venerdì è di abbondanza, ma, a me, tornare in linea di venerdì, non mi piace per nulla. No, non mi piace per nulla”. 93 “Sei forse diventato superstizioso?” 94 “Non sono gas asfissianti, sono lacrimogeni e fumogeni che ci stanno sparando addosso. Sta per succedere qualcosa di grosso”. 95 “Francesco, mamma mia come parli!” 96 “Questa è la fine del mondo”. 97 “Eh, te l’avevo detto che il partire di venerdì avrebbe portato male”. 98 “Ormai siamo qui. Male o non male, ora siamo in ballo e dobbiamo ballare”. 99 “Sette tacche, 35 centimetri. Troppo poco! Se ci sparano ci fanno un solco dalla nuca ai calcagni. Dai, forza! Ancora un po’, muovetevi!” 100 “Accidenti che ti tribolino! A me non piace star fermo ad aspettare che mi ammazzino”. 101 “Quando ci ammazzeranno non ci sarà bisogno di sotterrarci, perché nel fosso ci siamo già”. 102 Leppa tipico coltello sardo a serramanico usato dai pastori. 103 “Adesso mi avete rotto il cazzo, austriaci di merda!” 104 “Devo scrivere a mia sorella. Datemi il lapis”. 105 Nomignolo familiare dato a Paolo, figlio di Cosima e di Leonardo Lupacciolu. 106 Marianna, sei mesi dopo, ebbe una figlia (mia madre) che chiamarono Paolina. Fonti documentarie e bibliografiche - AA.VV., I Bollettini della Guerra MCMXV – MCMXVIII, Milano, Alpes, 1924 Albo d'Oro dei Caduti e Dispersi della 1ª Guerra Mondiale, https://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx, ultima consultazione 07/10/2018 - Archivio di Stato di Sassari, Distretto militare di Sassari, Ruolo matricolare del soldato Azara Paolo - Baldini A., Nostro purgatorio. Fatti personali del tempo della guerra italiana 1915-1917, Milano, Treves, 1918 - Caforio M., Operazioni per la conquista della linea M. Valbella – Col del Rosso – Col d’Echele nel gennaio e nel giugno del 1918, in “Rivista Militare Italiana”, a. IV, n. 9, Settembre 1930, pp. 1375 sgg. - Comisso G., Giorni di guerra, Milano, Longanesi, 2009 - Dessì G., La trincea e altri scritti per la scena, Nuoro, Ilisso,2013 - Fois G., Storia della Brigata Sassari, Edizioni Della Torre, - Fraccaroli A., La battaglia dei Tre Monti, in “Corriere della Sera”, 31 gennaio 1918 - Lussu E., Un anno sull’altipiano, Torino, Giulio Einaudi, 2018 - Melograni P., Storia politica della Grande Guerra. 1915 – 1918, Milano, Mondadori, 2015. - Ministero della Guerra, Stato Maggiore Centrale, Ufficio Storico, Riassunti storici dei corpi e dei comandi nella guerra 1915 – 1918. Brigate di fanteria, 8 volumi, Roma, Libreria dello Stato, 1924 – 1929 - Ridolfi P.L., Canti e poesie della Grande Guerra. Per non dimenticare, Roma, ed. f.c. cur. Associazione amici dell’Accademia dei Lincei, 2014 - Rigoni Stern M., La guerra sugli Altipiani, Vicenza, Pozza, 2000 - Salsa C., Trincee. Confidenze di un fante, Milano, Mursia, 1982 - Weber F., Tappe della disfatta, Milano, Mursia, 2004 Ringraziamenti Ringrazio per i preziosi suggerimenti: - il Dr Fabrizio Antilici, Vicecapo del Centro Documentale di Cagliari dell’Esercito Italiano, - il Col. Filippo Cappellano, Capo dell’Ufficio Storico V Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito, - il Col. Maurizio Masi, Direttore della Direzione Storico Statistica del Commissariato per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa, - il Dr Mauro Fiori, dell’Archivio di Stato di Sassari, - il Sig. Giovanni Cancellier, di Croce-Musile di Piave. Per aver tradotto e corretto i dialoghi in logudorese (nelle varianti di Olbia, di Buddusò, di Macomer), in campidanese, in gallurese, in algherese, in sassarese, in trentino, in piemontese, in vicentino, ringrazio gli amici: - Dionigi Pala, Gianni Penduzzu, Vanna Sanciu e Mario Spanu Babay, - Letizia Fraschini, - Andrea Usai, - Mario Campus, - Pino Bortolotti, - Luciana e Loris Pavon, - Luca Gastaldi. Ringrazio, infine, l’amico Agostino Pala, per aver consultato per me e riprodotto il Ruolo Matricolare e la Lista di Leva del caporale Paolo Asara custoditi presso l’Archivio di Stato di Sassari. ©Giuliano Deiana 2018 Referenze fotografiche: - Archivio di famiglia dell’autore, - Archivio Museo Storico Brigata Sassari, - www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Foto.aspx, - Archivio Storico Dal Molin, - Museo Civico del Risorgimento – Storia e Memoria di Bologna, Prima Guerra Mondiale, - Pro Loco vicentine, - www.laguerradihemingway.it

15 June 2025

02 June 2025

06 April 2025

30 March 2025

26 December 2024

26 December 2024

13 December 2024

01 December 2024

30 November 2024

24 November 2024

17 November 2024