Wednesday, 17 December 2025

Informazione dal 1999

Pubblicato il 23 February 2020 alle 18:04

Olbia, 22 febbraio 2020- “Per tanto, quando avvenne l'invasione colerica in quali condizioni noi ci trovavamo? In questa, che non avevamo né vigilanza marittima né vigilanza terrestre. Non avevamo vigilanza marittima, perché nulla si era preparato, e nulla si era disposti a preparare, e non avevamo vigilanza terrestre perché, pei treni che venivano a Golfo Aranci e per gli arrivi che venivano dalla via di mare non si aveva nessun mezzo di esame e di controllo; cosicché sui piroscafi che arrivavano in porto si faceva una visita superficiale, e non si avevano i mezzi di accertare se vi fossero sospetti...” A parlare così era l’On. Cao Pinna, nella sua lunga interpellanza esposta alla Camera dei Deputati del Regno, datata al 30 gennaio 1911. Egli entrava nell’argomento per inciso, lamentando i problemi igienico sanitari che affliggevano l’Isola nel periodo della Belle Epoque.

Quella del 1910-1911 fu la penultima delle numerose epidemie di colera (l’ultima fu infatti quella del 1973, circoscritta nel Napoletano e in alcune zone della Puglia), che a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento colpirono l’Italia. Quasi settemila furono i morti totali nel territorio nazionale, con la Sardegna e Olbia che diedero un loro seppur modesto contributo. Pochissima roba al cospetto della tragedia immane del 1854-1855, che contò nella sola Sassari ben cinquemila morti, un quinto degli abitanti.

Patologia antica, già segnalata nella zona del delta del Gange e dal grande navigatore Vasco da Gama nel XV secolo, il batterio del colera, vibrio cholerae la sua definizione scientifica, pervenne in Europa dall’Asia orientale, già terra di origine di diverse terribili malattie pandemiche che hanno cambiato la storia europea, quali ad esempio la peste nera del Trecento. Il Bengala ne fu l’epicentro, e da là, nel 1817, il micidiale vibrione si imbarcò sulle navi dirette agli scali europei.

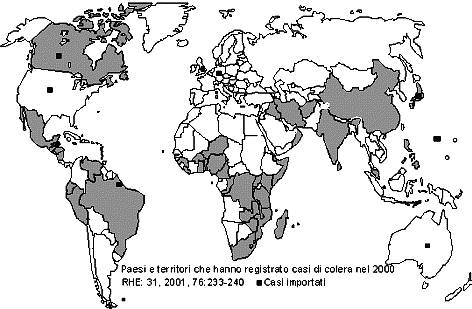

Non annunciata da sintomi particolari durante l’incubazione, esordiva di contro fulmineamente, con una crisi di lancinanti dolori addominali, che giungeva senza preavvisi ovunque si fosse, anche per strada. Qualcosa come dalle cinquanta alle cento scariche di diarrea acquosa al giorno, unite a vomito, disidratavano in brevissimo tempo i poveracci colpiti dal devastante “mostro asiatico”, assai diffuso ancor oggi in Africa e nel Sud-Est asiatico. La morte giungeva fra crampi e spasmi, preceduta dalla sensazione di un gelo estremo. La faccia si raggrinziva come quella di una mummia, gli occhi si infossavano, la pelle diventava viscida e fredda, bluastra.

Tempistica d’intervento, antibiotici (al tempo sconosciuti) e reidratazione continua del paziente con flebo ne sono oggi il rimedio, oltre alla ovvia profilassi vaccinica. Se nel 1911 si era già da lungo tempo individuata la causa nel batterio a forma di “s”, l’unica cura restava in buona sostanza, il sostenere con i farmaci del tempo il cuore nella terribile prova. Considerato il ciclo oro-fecale della malattia, si può facilmente dedurre oggi come venissero colpiti soprattutto coloro che non vivevano con gli agi dell'acqua corrente e e servizi sanitari domestici. Il contrario era inimmaginabile, per la la quasi totalità della popolazione della "Olbia che fu" del primi del Novecento.

Il lettore si chiederà adesso cosa c’entri San Simplicio col vibrione colerico. Certo, i nostri nonni e bisnonni olbiesi si saranno appellati anche al santo martire per scongiurare l’infezione, ritenuta un castigo divino, ma la vera questione sta nel fatto che nel 1911 la chiesa dedicata al patrono della diocesi venne adibita come lazzaretto d’emergenza per i colerosi.

Una memoria traumatica collettiva rimossa nel secolo ed oltre che si separa dalla dolorosa vicenda, ma che chi scrive ha avuto la fortuna di udire raccontata in famiglia. Il mio omonimo nonno, medico condotto nella Terranova di quegli anni, raccontò infatti a mio padre di quell’esperienza terribile, seconda solo ai bombardamenti alleati sulla città del 1943. L’emergenza fu improvvisa e colse impreparate le autorità, le quali dovettero ricorrere all’unico edificio coperto e sufficientemente lontano dall’abitato di allora, con una fonte nei pressi (localizzata subito ad ovest della ex cattedrale) e ovviamente con un luogo di sepoltura pochissimo distante dalla chiesa, ma anch’esso lontano dall’abitato: il cosiddetto “cimitero vecchio”. Le austere pareti della gloriosa fabbrica romanica vennero imbiancate e disinfettate con bianchissima calce, e vennero allestiti sui pavimenti delle navate laterali pochi arredi di emergenza.

Pochi mesi dopo quell’estate indimenticabile, finita l’emergenza, il soprintendente Antonio Taramelli, venuto a conoscenza dell’uso per lui così scandalosamente inappropriato della chiesa di San Simplicio (sappiamo invece che durante la peste del Seicento diverse chiese in Italia e non solo furono trasformate come lazzaretto e bellamente imbiancate a calce), protestava vibratamente presso il sindaco di Terranova (gennaio 1912). Dalla stessa lettera, pubblicata in parte da Wally Paris, ricaviamo anche il numero dei ricoverati nella chiesa-lazzaretto citati incidentalmente dal noto archeologo: nove, di cui solo uno sopravvissuto. Considerato il fatto che “nell’altro lazzaretto non perì alcuno”, il Taramelli, entrando nel merito di valutazioni di ordine medico che non gli spettavano, adduceva tale argomento a sostegno dell’uso per cui la chiesa era stata adibita, e che non essendo un locale idoneo al fine aveva condannato “quasi ad una certa morte i poveri colpiti”. Dalla stessa lettera si evince anche che l’ordine di occupazione del luogo di culto era partito direttamente dal Prefetto di Sassari.

Subito dopo Tomaso Tamponi, invitato a fornire una relazione precisa, riferiva del deplorevole abbandono cui era stata lasciata la chiesa una volta cessata l’epidemia: “pavimenti, pareti, infissi imbrattati di calce ed in qualche punto anche di fumo, dovunque letti, pagliericci, cassette e vetri di medicazione; insomma, da oltre due mesi la monumentale chiesa era in uno stato che richiedeva un immediato provvedimento”. Il sindaco di Terranova si giustificò dicendo che le disinfezioni erano state rese necessarie a seguito delle disposizioni dei medici inviati dalla regia prefettura, e minimizzò rispondendo che comunque il monumento non era stato danneggiato.

Ben peggiori danni il monumento dovette aspettarsi invece poco dopo, durante gli anni della Grande Guerra. A partire dal 1915 la chiesa venne utilizzata per alloggio dei soldati di passaggio e come deposito di legname per conto della sezione del Genio Militare di Sassari. Finita la guerra, lo spettacolo che si presentò agli occhi del soprintendente Taramelli fu deprimente: erano spariti il pulpito, l’altare, mentre le lapidi e i miliari così amorevolmente raccolti e messi in bella mostra all’interno dell’edificio dall’ispettore Cav. Pietro Tamponi, erano stati strappati dalle basi ed abbandonati in un angolo, finendo in buona parte danneggiati. La relazione del Taramelli torna anche a parlare “dell’imbiancamento a latte di calce di tutto l’originario paramento interno in granito, comprese le colonne, i pilastri ed i capitelli…” Ma sappiamo adesso che i militari, almeno in questo, non c’entravano.

Ad un’attenta osservazione delle murature interne della chiesa di San Simplicio si noterà come, nonostante l’accurata pulizia fatta nei restauri degli anni Venti, vi permanga ancora diffusamente qualche residuo di quell’imbiancatura in calce che le spazzole di ferro non riuscirono a rimuovere del tutto. Sono queste le ultime tracce di ciò che venne considerato obbrobrio dal Regio Soprintendente Taramelli, quanto invece necessaria ed economica profilassi dalle autorità e dai medici del tempo. Tracce di calce che ci ricordano dell’ultima epidemia del “mostro asiatico” che toccò Terranova, e delle disperate vittime che questo mieté all’interno di quella che un tempo fu la gloriosa cattedrale del medioevale regnum di Gallura, oggi basilica minore.

NOTA BIBLIOGRAFICA.

Per la storia del colera in Italia, fondamentale resta la monografia di Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia, Bari 2000, ed. Laterza, con un capitolo dedicato interamente al caso di Sassari del 1855. Opera ormai introvabile anche nel commercio dei libri usati, per gli interessati è comunque reperibile presso la Biblioteca Simpliciana di Olbia. Per quanto concerne le notizie relative alle vicende del monumento nazionale in quegli anni, con passi riportati delle corrispondenze epistolari che abbiamo in parte trasferito nel nostro articolo, si rimanda a Wally Paris, I restauri compiuti dalla fine dell’Ottocento al primo trentennio del Novecento nella chiesa di S. Simplicio di Terranova Pausania, in “Da Olbìa ad Olbia, 2500 anni di storia di una città mediterranea, Atti del convegno internazionale di Studi, Olbia, 12-14 maggio 1994 (G. Meloni e P. Simbula curr.), vol. 2, Sassari 1996, pp. 345 ss.

17 December 2025

17 December 2025

16 December 2025

16 December 2025

16 December 2025

15 December 2025

15 December 2025

15 December 2025

15 December 2025

15 December 2025

14 December 2025