Friday, 26 April 2024

Informazione dal 1999

Pubblicato il 05 January 2016 alle 10:10

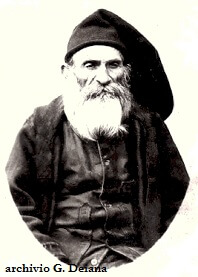

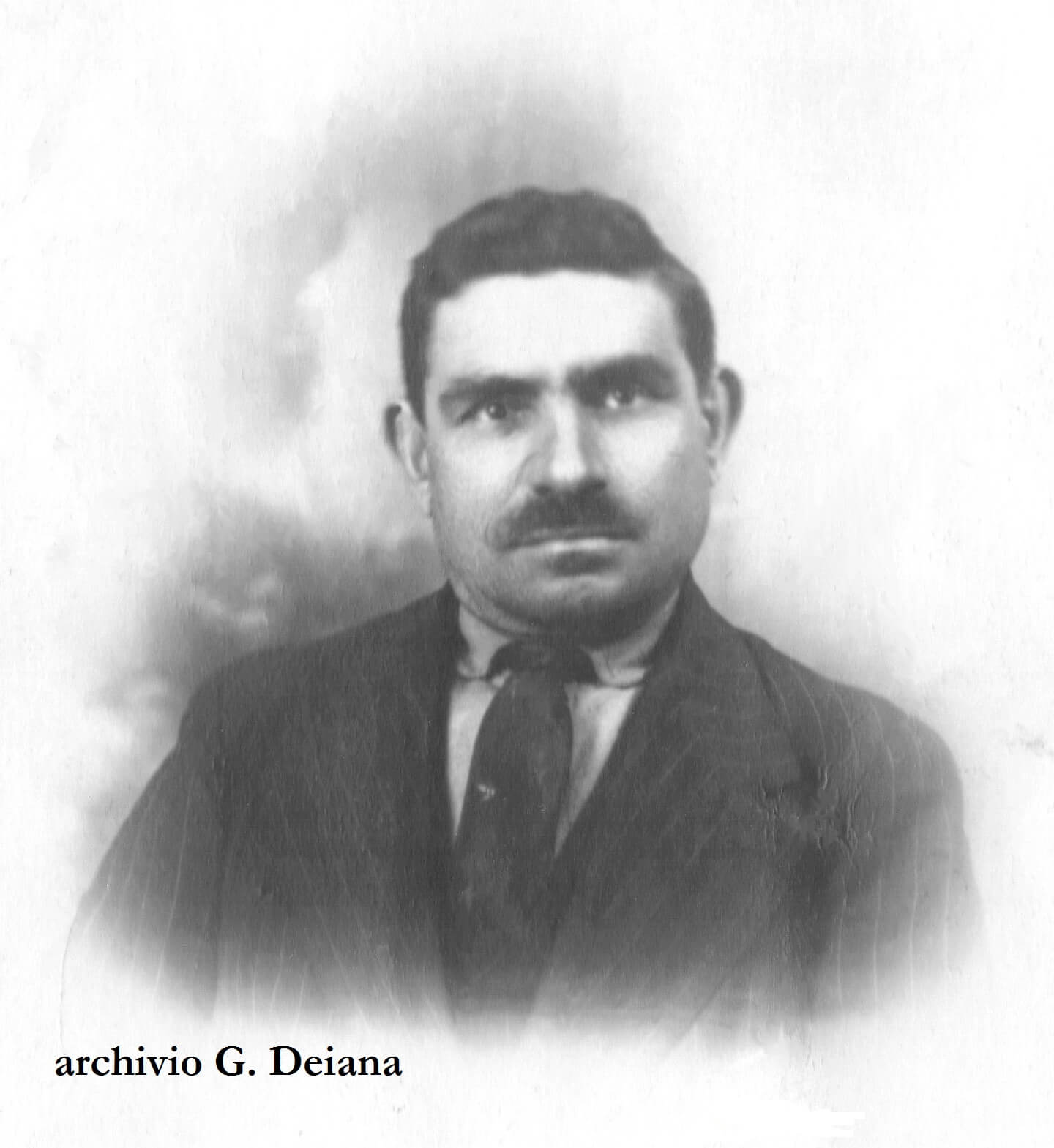

Dopo un sonno di cinquantatré anni, ho ripreso in mano, risvegliandolo dal suo letargo, questo vecchio racconto in cui narro del naufragio della barca da pesca San Silverio avvenuta presumibilmente nelle acque di Tavolara la sera del 27 novembre del 1928. Su quella barca, oltre alle otto persone dell'equipaggio - solo uno era di Terranova: il comandante Pieroni, sei erano di Alghero e uno di Porto Torres, ma tutti residenti nel nostro paese - erano imbarcati, vorrei dire per caso, anche il mio nonno materno Giovanni Deiana-Schiria e il suo unico figlio maschio Salvatore. Di quel naufragio non si è mai saputo nulla di certo, né mai alcun relitto o segno tangibile che potesse ricondurre alla tragedia, è stato ritrovato. Per questo motivo il mio racconto è un po' romanzato. Lì dove non avevo dati certi da esporre, ho sopperito con la mia fantasia, basandomi, però, sempre e rigorosamente, sui ricordi che, da adolescente, mi raccontavano mia nonna Marianna Asara-Calvone, mio nonno paterno Giuliano ed il fratello Pietro. Mi sono rifatto anche a ciò che ancora ricordano di quel tragico evento, mia madre Paolina e la sorella Anna, ormai uniche sopravvissute di tutte le figlie di nonno Giovanni.

Giovanni.

Nonno Giovanni, me lo descrivono come un uomo burbero nell'apparenza ma, in realtà, molto affettuoso e assai tenero di cuore; facile alla commozione. Come il padre Giuseppe e come gli altri suoi cinque fratelli, anch'egli era un uomo di mare. E come loro, coraggiosissimo in mare e fuori dai confini della sua terra, ma letteralmente terrorizzato dall'idea dei morti, degli spiriti e di quel mondo magico-soprannaturale che aleggiava ovunque quando era a Terranova. In famiglia, il culmine di questo tipo di paura, pare lo avesse raggiunto il fratello Giuliano: mio nonno paterno. Si racconta, a questo proposito, che quando egli ebbe il suo primo figlio, a pochi giorni dalla nascita il bambino morì. Era notte. Mia nonna Pietrina, volendo darne notizia alla madre che abitava anch'essa in via Cavour a poche decine di metri di distanza, pregò il marito perché andasse ad avvertirla. Nemmeno per sogno! Quella era un'ora cattiva e lui non poteva uscire, tutto solo, in quella via stretta e buia. “Allora stai tu qui in casa e io vado ad avvertire mamma”, disse la moglie. Nonno Giuliano oppose un secco e allarmato rifiuto. Poteva lui star da solo con un morto? Assolutamente no! non poteva star da solo in casa, e per giunta di notte, con quel piccolo cadaverino. Ne nacque una discussione che doveva esser piuttosto animata se attirò l'attenzione di un conoscente che passava davanti alla loro porta per far rientro a casa. Fu lui che informò la mia bisnonna Gavina dell'avvenuto decesso del piccolo nipote. Quando, le sere d'estate, la famiglia sedeva sull'uscio di quella stessa casa in via Cavour e, fra i tanti racconti, riemergeva quella disavventura del fratello Giuliano, nonno Giovanni ne rideva a crepapelle ma si taceva immediatamente quando l'altro, imbufalito, gli ricordava di quella tale notte in via La Marmora quando, di ritorno da Forteleoni con in corpo qualche bicchiere di vino di troppo, era rimasto con l'abito impigliato nel gancio della porta e si era messo a gridare come un ossesso, svegliando mezza Terranova, perché i morti lo stavano tirando per la giacca. “Ohi! Già siete acconci in testa!” sentenziava il fratello maggiore Pietro che, però, poi si zittiva all'istante per paura che gli altri gli ricordassero di quella volta che, salito per sfida sul muro del Cimitero Vecchio, era caduto giù perché il ramo di fico selvatico a cui si era attaccato non aveva retto al suo peso e lui si era messo a strillare che i morti lo stavano tirando sotto terra. Giovanni aveva iniziato la sua “accademia navale” sui bastimenti a vela come mozzo, poi come marinaio di coperta ma, ben presto, si era appassionato alla meccanica e ai motori marini di cui era diventato un vero esperto. Nonna mi raccontava sempre, con una punta di orgoglio residuo, nonostante i lunghi anni trascorsi dalla sua morte, che il marito era capace di smontare un motore pezzo per pezzo e di rimontarlo poi alla perfezione senza aiuto alcuno di schemi o di disegni. Mi assicurava nonna che, una volta, a Genova, nonno aveva anche vinto, per questa sua abilità, una scommessa fatta col secondo ufficiale a bordo del piroscafo Augusta. Ad onor del vero, la cosa mi sembra un po' improbabile; a meno che l'Augusta non fosse in bacino di carenaggio. Propendo a credere, però, che l'aneddoto fosse un tantino gonfiato o dalla cattiva memoria di nonna deformata dall'affetto, o, quando glielo raccontò, da un po' di esagerazione del marito reduce, magari, da una qualche libagione da Forteleoni, più abbondante delle solite, coi fratelli e con gli amici. Giovanni si era sposato a Terranova con Vittoria Derosas e da lei aveva avuto due figli: Maurizia e Salvatore. Rimasto vedovo, sposò Marianna dalla quale ebbe mia madre Paolina, poi Vittoria, Maria, Anna e Antonina.  La fotografia qui sopra ritrae le cinque sorelle in abiti da lutto dopo la morte del padre e del fratello. Da sinistra in alto: Maria, mamma, Vittoria e poi in basso: Antonina (Tonina), la più piccola, e Anna.

La fotografia qui sopra ritrae le cinque sorelle in abiti da lutto dopo la morte del padre e del fratello. Da sinistra in alto: Maria, mamma, Vittoria e poi in basso: Antonina (Tonina), la più piccola, e Anna.

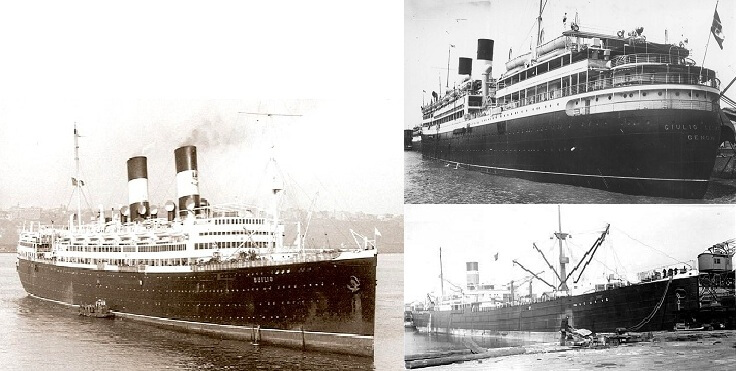

La grande abilità acquisita con i motori marini, gli valse l'imbarco come primo macchinista sul transatlantico Giulio Cesare e poi, nel 1923, sul Duilio. L'anno seguente ricevette la chiamata sul piroscafo Augusta.

In alto destra il Giulio Cesare, a sinistra il Duilio e in basso a destra l'Augusta.

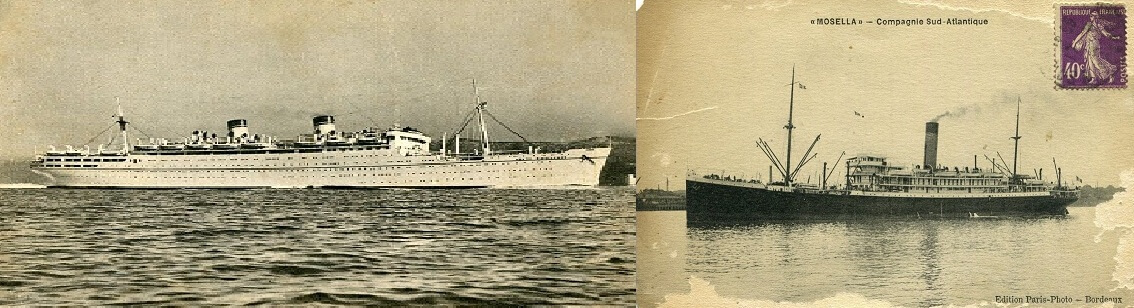

Fu la volta, poi, del transatlantico Conte Biancamano con cui, il 20 novembre 1925, partì per il viaggio inaugurale sulla linea Genova - New York. Quella turbonave montava allora il più grande apparato motore a turbina a duplice riduzione del mondo. Si imbarcò infine sul Mosella, il piroscafo che partecipò, il 25 ottobre del 1927, insieme all'Alhena, all'Empire Star e al Formose, al recupero dei pochi naufraghi sopravvissuti all'affondamento dello sfortunato transatlantico Principessa Mafalda, a cui si era sfilato l'asse dell'elica sinistra nel viaggio da Genova a Rio de Janeiro, quando si trovava a 80 miglia dalla costa del Brasile. Nel naufragio perirono, secondo le fonti sudamericane, 657 persone, molte annegate, altre per suicidio e molte altre ancora divorate dagli squali che infestavano quel mare.  Il Conte Biancamano.Il Mosella.

Il Conte Biancamano.Il Mosella.

L'affondamento del Principessa Mafalda.

Come racconterò più innanzi, nonno Giovanni, pochi mesi prima di sbarcare per un periodo di licenza, durante la navigazione in prossimità della costa corsa, passò un brutto momento quando, per l'urto contro uno scoglio, nella carena del Mosella si aprì una falla che allagò la sala macchine. Le paratie stagne e le pompe di sentina riuscirono ad evitare il disastro e la nave fu rimorchiata prima a Marsiglia e poi ai cantieri di Saint Nazaire per le necessarie riparazioni. Rinominata nel 1928, per la compagnia Chargeurs Reunis, Jamaique, la nave fu demolita nel 1954. Durante quella licenza a terra, Giovanni Deiana con suo figlio Salvatore, si imbarcò sul motopeschereccio San Silverio e, dopo aver attraversato tutti i mari del mondo, venne a morire qui, nel mare di casa sua.

Da quel tragico 27 novembre e per moltissimi anni ancora, il 20 giugno, quando la processione di San Silverio passava per via La Marmora, la banda musicale taceva e tutti i fedeli rispettavano il più assoluto silenzio. Si udivano solo i lamenti e il pianto di mia nonna che, ogni volta, non riusciva a mantenere la promessa fatta alle figlie di non piangere più al passaggio per strada di quel Santo.

Undici giorni dopo, stroncato dal dolore, già minato nell'animo dalla morte del suo unico figlio maschio Paolino ucciso a San Donà del Piave a soli diciotto anni e poco prima che la Grande Guerra finisse, morì suo suocero Antonio Asara-Calvone: Babai Antoni.

Salvatore.

Era, come ho già detto, l'unico figlio maschio avuto dal mio nonno Giovanni nel suo primo matrimonio. Di lui so pochissimo, eppure mi pare di conoscere bene il suo animo. Era nato nel 1907 a Terranova e, come tutti i maschi della famiglia Deiana prima di lui, aveva fatto il servizio di leva nella Regia Marina. Scuole C.R.E.M. a La Spezia prima (nella foto a sinistra Salvatore è il primo a destra fra le tre persone sedute. Nella seconda, invece, è il primo a sinistra delle due persone in basso).

e poi, come marinaio, sul sommergibile F1 della classe F, di stanza nella base di Taranto, che operò come unità d'addestramento per esercitazioni navali di lancio e d'attacco, vincendo il secondo premio nel 1926.

e poi, come marinaio, sul sommergibile F1 della classe F, di stanza nella base di Taranto, che operò come unità d'addestramento per esercitazioni navali di lancio e d'attacco, vincendo il secondo premio nel 1926.

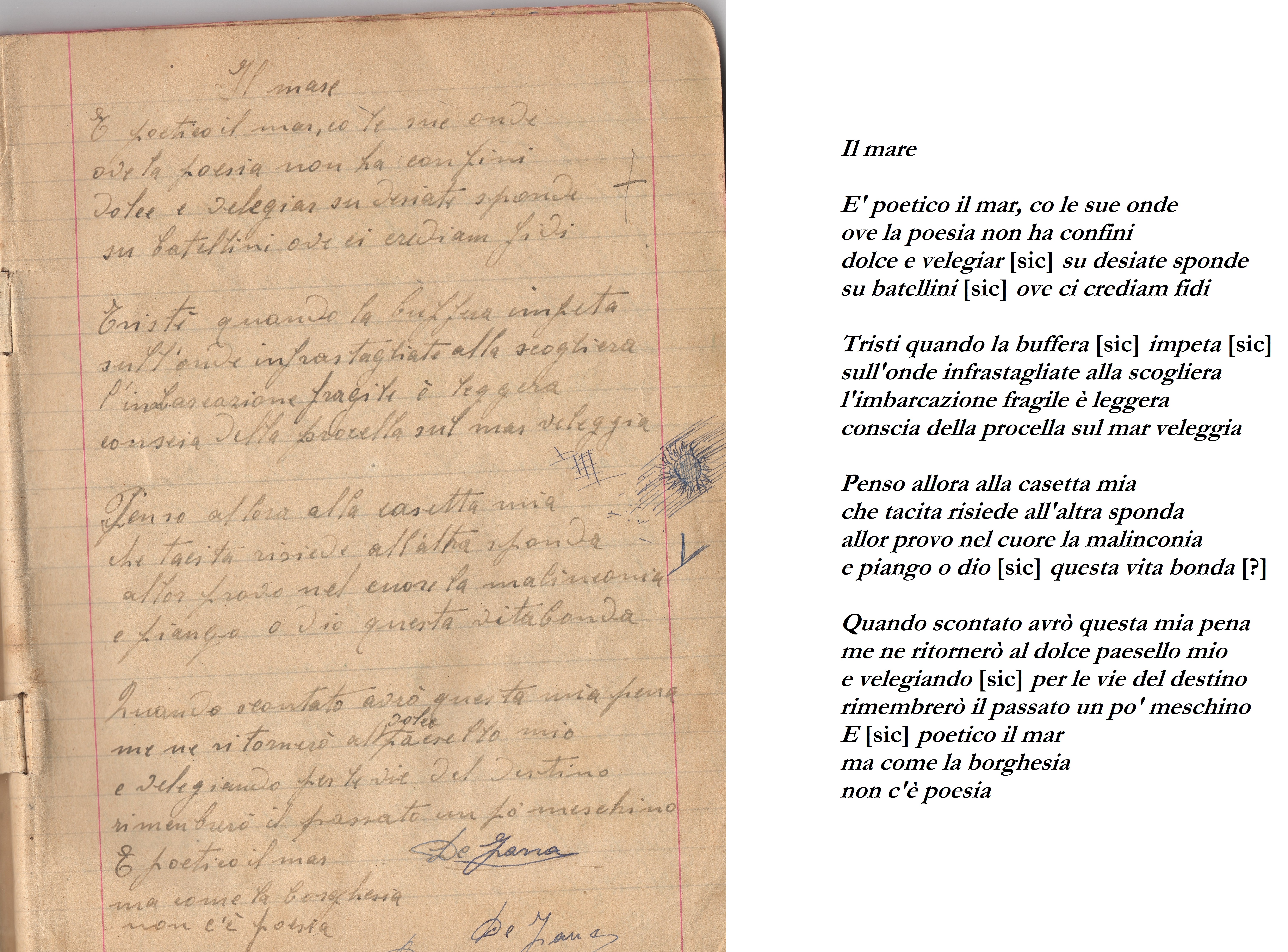

Il motto di quell'unità navale era “Strenuo descendes, victor ascendens” (“coraggioso discendo, vittorioso risalgo”). Era un motto, questo, che mal s'adattava, forse, all'animo triste, sensibile e poetico del mio zio Salvatore che il mare, a leggere i suoi scritti, pareva gli piacesse più guardarlo all'alba o al tramonto coi suoi riflessi di luce, che non navigarlo e, men che mai, di navigarlo stando sott'acqua. Non che avesse paura dell'acqua... Ma, insomma, forse un poco si.

Dal suo quaderno estraggo queste rime:  Dunque, quando Salvatore scrisse questi versi - non bellissimi e un po' zoppicanti, ma ugualmente cari al mio cuore - svolgeva ancora il servizio militare e il congedo non doveva essere ancora molto vicino. Quel che a me pare traspaia da questi umili versi, non è l'amore del marinaio per il suo elemento, di colui che s'inebria del mare e nel mare, di chi non può non solcarlo alla perenne ricerca di un orizzonte nuovo e di nuove esperienze. La sua, invece, mi sembra la visione di un mare idilliaco e lontano, poetico e idealizzato nella sua serena pace. Le sue sponde son desiderate, e quando egli pensa ai battelli che lo solcano e sui quali lui potrebbe essere, viene subito a galla la sua preoccupata insicurezza nell'immaginarsi su quei legni “su cui ci crediam fidi” senza, invece, esserlo. E quando il mare diventa procelloso, allora lui pensa con nostalgia “alla casetta” sua, al “dolce paesello” a cui ritornerà quando, finalmente, avrà scontato la pena della naja e dell'esser chiuso nella scatola di un sommergibile. Doveva essere una persona un po' solitaria, non un orso imbronciato, però, almeno a giudicare dall'espressione che traspare dal suo viso nelle pochissime foto che ci son rimaste di lui. Portato un po' alla malinconia e al pessimismo, sicuramente si. Nonostante l'affetto della sua nuova mamma (odio l'uso del termine matrigna che ha per me solo una valenza negativa e non s'adatta affatto al rapporto che mi raccontano esistente fra nonna Marianna e lo zio Salvatore), sentiva molto forte il dolore per la mancanza della madre morta quando lui aveva solo sei anni.

Dunque, quando Salvatore scrisse questi versi - non bellissimi e un po' zoppicanti, ma ugualmente cari al mio cuore - svolgeva ancora il servizio militare e il congedo non doveva essere ancora molto vicino. Quel che a me pare traspaia da questi umili versi, non è l'amore del marinaio per il suo elemento, di colui che s'inebria del mare e nel mare, di chi non può non solcarlo alla perenne ricerca di un orizzonte nuovo e di nuove esperienze. La sua, invece, mi sembra la visione di un mare idilliaco e lontano, poetico e idealizzato nella sua serena pace. Le sue sponde son desiderate, e quando egli pensa ai battelli che lo solcano e sui quali lui potrebbe essere, viene subito a galla la sua preoccupata insicurezza nell'immaginarsi su quei legni “su cui ci crediam fidi” senza, invece, esserlo. E quando il mare diventa procelloso, allora lui pensa con nostalgia “alla casetta” sua, al “dolce paesello” a cui ritornerà quando, finalmente, avrà scontato la pena della naja e dell'esser chiuso nella scatola di un sommergibile. Doveva essere una persona un po' solitaria, non un orso imbronciato, però, almeno a giudicare dall'espressione che traspare dal suo viso nelle pochissime foto che ci son rimaste di lui. Portato un po' alla malinconia e al pessimismo, sicuramente si. Nonostante l'affetto della sua nuova mamma (odio l'uso del termine matrigna che ha per me solo una valenza negativa e non s'adatta affatto al rapporto che mi raccontano esistente fra nonna Marianna e lo zio Salvatore), sentiva molto forte il dolore per la mancanza della madre morta quando lui aveva solo sei anni.

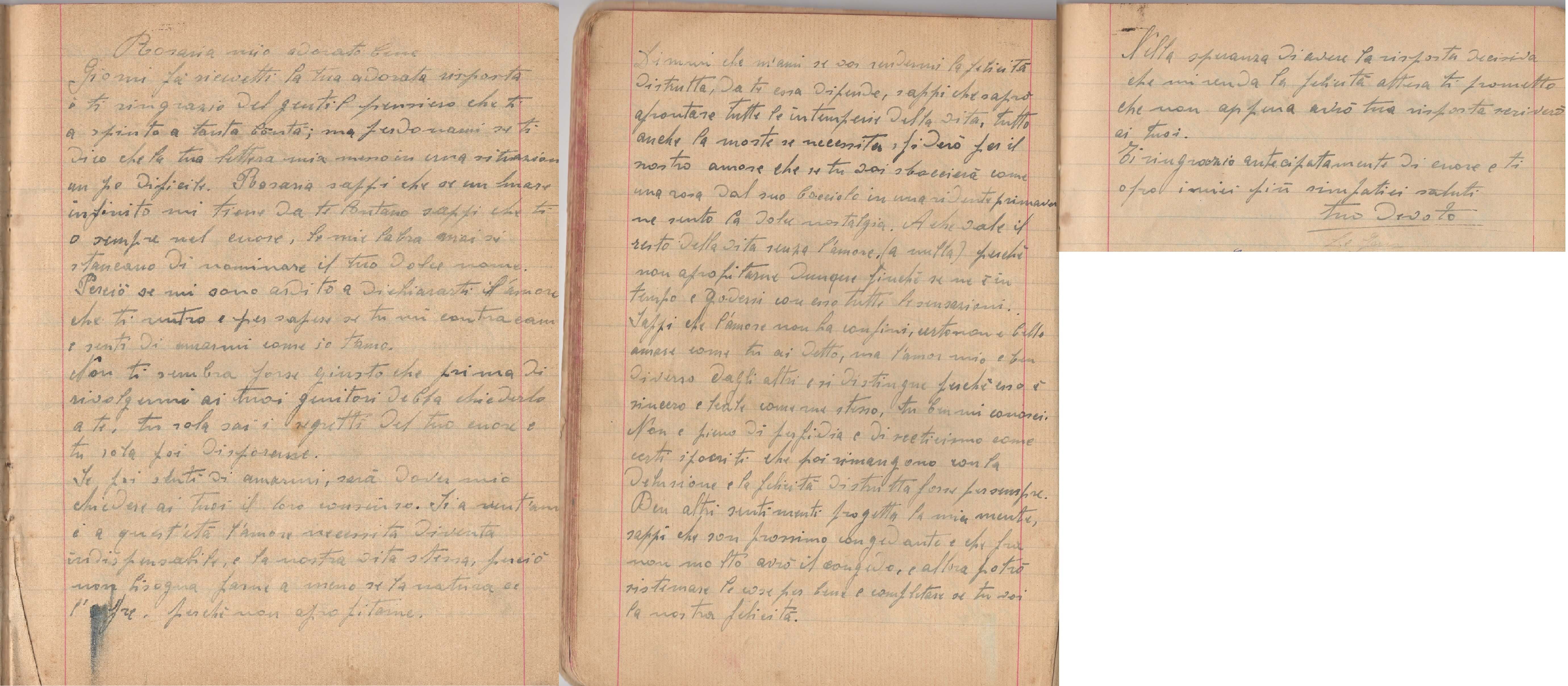

Dopo tredici mesi di ferma, nel solito quadernetto così rimava: A mama mia Solu so in custa terra lontana in mesu a gente no connoschida e deo penso a sa povera mama molta dae sola e meda avvilida. Penso chel molta in una die lontana dai custa die chi eo so iscriende e senza la iere in s'ultima agonia issa si ch'est paltida pianghende. Dai custa terra crudele e maligna chi sos omines l'an fatta diventare eo pro no istare inoghe suffrende appo disizzu de l'assegudare All'agattare in su chelu app'andare pro istare cun issa ad abitare e gasi m'appa faghere ninnare comente cando fio minore chena faeddare. Solu gasi appo a ismentigare sos penas chi inoghe so suffrende e appo a istare in su chelu joghende umpare a mama sempre a banzigare. Ormai prossimo al congedo scriveva a una non meglio identificata Rosaria questa lettera appassionata:

Rosaria mio adorato bene, giorni fa ricevetti la tua adorata risposta e ti ringrazio del gentil pensiero che ti a [sic] spinto a tanta bontà; ma perdonami se ti dico che la tua lettera mia [sic] messo in una situazione un po dificile [sic]. Rosaria sappi che se un mare infinito mi tiene da te lontano sappi che ti o [sic] sempre nel cuore, le mie labbra mai si stancano di nominare il tuo dolce nome. Perciò se mi sono ardito a dichiararti l'amore che ti nutro e [sic] per sapere se tu mi contracambi [sic] e senti d'amarmi come io t'amo. Non ti sembra forse giusto che prima di rivolgermi ai tuoi genitori debba chiederlo a te, tu sola sai i segretti [sic] del tuo cuore e tu sola puoi disporne. Se poi senti di amarmi, sarà dover mio chiedere ai tuoi il loro consenso. Si a [sic] vent'anni e a quest'età l'amore necessita diventa indispensabile, e la nostra vita stessa, perciò non bisogna farne a meno se la natura ce l'offre, perché non aprofitarne [sic]. Dimmi che m'ami se voi rendermi la felicità distrutta, da te essa dipende, sappi che saprò afrontare [sic] tutte le intemperie della vita, tutto anche la morte se necessita, sfiderò per il nostro amore che se tu voi sboccierà [sic] come una rosa dal suo bocciolo in una ridente primavera ne sento la dolce nostalgia. A che vale il resto della vita senza l'amore, (a nulla) perché non aprofitarne [sic] dunque finchè se ne è in tempo e godersi con esso tutte le sensazioni. Sappi che l'amore non ha confini, certo non e [sic] bello amare come tu ai [sic] detto, ma l'amor mio e [sic] ben diverso dagli altri e si distingue perché esso è sincero e leale come me stesso, tu ben mi conosci. Non è pieno di perfidia e di sceticismo [sic] come certi ipocriti che poi rimangono con la delusione e la felicità distrutta forse per sempre. Ben altri sentimenti progetta la mia mente, sappi che sono prossimo congedante e che fra non molto avrò il congedo, e allora potrò sistemare le cose per bene e completare se tu voi la nostra felicità. Nella speranza di avere la risposta decisiva che mi renda la felicità attesa ti prometto che non appena avrò tua risposta scriverò ai tuoi. Ti ringrazio anticipatamente di cuore e ti ofro [sic] i miei più simpatici saluti.

Tuo devoto

Questa è, probabilmente, l'ultima lettera scritta da Salvatore. Qualche settimana più tardi egli sarà congedato e ritornato a Terranova, dopo pochi giorni, si imbarcherà sul San Silverio. Avrà incontrato Rosaria? Che gli avrà risposto lei? E chi era Rosaria? Chi mai sarà stata?

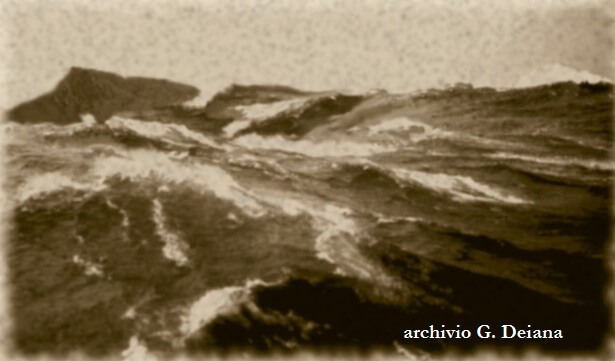

...era soltanto una barca dai lunghi assi di legno. Lunghe tavole del suo fasciame mangiate dal mare. Grande barca da pesca con ferri arrugginiti e senza l'ombra di alcun colore, ormai. Si chiamava “San Silverio” perché il suo primo armatore era un ponzese immigrato a Terranova. E Terranova era allora solo un lieve accostarsi di case bianche, di tetti rossi, di fredde e polverose strade piene di ciottoli e mal livellate. Il mare era sempre quello: un mare invernale grigio, di piombo. Pesante e immobile in quello specchio d'acqua compreso tra le Bocche e il Golfo. E anche il cielo era sempre lo stesso: ventoso e umido. Quando da grecale più forte batteva il vento, allora, con la rassegnazione di sempre, i pescatori tiravano in secco le barche o si affaccendavano intorno ad anelli e bitte a rinforzare gli ormeggi. Ma il “San Silverio” restava sempre lì – quasi con rassegnazione – ad aspettare un colpo di mare più forte degli altri che lo svegliasse dal suo torpore. Le lunghe tavole dell'opera morta sbiadite dal tempo. Fasciame senza più alcun colore, ormai. Era una barca fatta più di ricordi che di legno giovane e di pece. Poi, un giorno, il tempiese a cui il ponzese aveva ceduto la barca, aveva deciso di riarmare il “San Silverio” e, così, i suoi uomini tornarono ad affidarsi alla sua pancia vuota. Caricarono reti e cassette vuote per i pesci e molta nafta in fusti neri e sporchi. Imbarcarono pane, acqua in botti di legno, sardine sotto salee molti cavoli. Qualcuno si portò dietro anche del formaggio e del vino. Ripulirono il motore e partirono la sera di un martedì di novembre quando il giorno che finisce fa sfumare in tenui colori le colline lontane. Fuori dalle Bocche, il grecale pareva scendesse, con raffiche lunghe e violente, dai fianchi di pietra ripida di Tavolara incappucciata e immobile. L'acqua era cupa e pesante. Onde gonfie di vento si abbattevano con rabbiosa ripetitività a mascone della barca. Sul “San Silverio”, solo il motore cantava. Quando più lontani si fanno i tetti rossi del proprio paese e il mare batteincalzante le spiagge e gli scogli, il cuore di un pescatore non può cantare, neanche se le reti sono ancora vuote ma ci sono tutta la notte e i giorni seguenti per riempirle.

Nella cabina di comando, di nuovo c'era solo il timoniere: uno dal ciuffo spiovente sul naso. Diciassette anni, mani callose, maglione nero di lana grezza, lungo come un budello di bue. Quello era Angelo, un fuochista chiamato alla ruota del timone da padron Pieroni che lo aveva preso a ben volere e voleva insegnarli come passare le Bocche e come prendere il mare a mascone. E quello era il “San Silverio”: legno, pece e ferro arrugginito carichi di nascoste speranze. E poi c'era ziu Juanne Schiria,

il macchinista, il più vecchio di quegli uomini in mezzo alle onde. Baffi ispidi e l'espressione sempre un po' imbronciata anche quando raccontava allegre storie che facevano ridere tutti meno che lui. E c'era il figlio Salvatore – Richeddhu, per i familiari e gli amici – fuochista prestato a quella barca come il padre, perché né lui né il padre facevano parte stabile di quell'equipaggio. E c'erano anche Sallustio e Francesco con Luigi. E poi ancora Girolamo, Giuseppe e Ciro. E, infine c'era Pappagalletto, un cane; anzi: il cane, per quella seramascotte della barca. Doppiato Capo Ceraso e l'isola de Sa Balca Sconza, il tempo era molto più brutto di quanto non apparisse alla partenza e l'acqua formava lunghi canaloni che subito si richiudevano colmati da alte onde che incalzavano con rabbiosa insistenza. E quando il “San Silverio” era in bilico sulla cresta di una di quelle montagne d'acqua, allora colpi forti batteva il motore e l'elica girava a vuoto fuori dal mare per rituffarsi poi, dietro la prua, nella spuma bianca di rabbia della gola successiva. “Questa è una tempesta!” aveva detto qualcuno facendosi il segno della Croce. Angelo, sbattuto a terra da un colpo di caviglia della ruota del timone impazzita, aveva lasciato a combattere col mare padron Pieroni. Gambe divaricate e ben piantate sul ponte. Spalle larghe, mani d'acciaio sulle caviglie e sguardo di sfida rivolto all'incalzare delle onde. E così avanti, un poco più in là, con il “San Silverio” che balla sull'acqua, con i suoi uomini che ballano dentro la sua pancia, con la sua elica che morde ora il grecale ora l'acqua di piombo. Era stato sempre così. Per il “San Silverio” e per le altre barche da pesca quando un fortunale s'abbatteva sulla costa. E il vento, quella sera, pareva nascesse da Tavolara. L'isola, col suo alto monte di pietra, era lì. Immobile come un'apparizione di cui non si capisce il senso. Fuori dal tempo e fuori luogo, così liscia e quasi luminosa. Elegante con la sua pietra di calcare. Galleggiante e assurdamente ferma in quell'accavallarsi furente di onde opache. A nordest, dove l'isola mostrava il suo fianco piegato di Punta Timone, era un rapido e rabbioso ribollire di schiuma. Era lì che il mare sfogava la sua impotenza. Più giù, verso maestro, c'era il ricordo di spazi bianchi e di tetti color ruggine. Il ricordo di poche case senza luce né ombra. Di spazi senza senso. Di case nude, di pochi pescatori e, più avanti, di un'umida, piccola spiaggia davanti a cui i chiattini dormivano sonni tranquilli la notte. Il mare mangiava quella spiaggia grano a grano, ogni giorno. E lì le erbe erano gialle. Bruciate dal salmastro. Ispidi, certi giunchi gialli e secchi, verso il Ponte di Ferro, gioivano contorcendosi a tutti i venti. Là, in quegli spazi ormai lontani, quando i venti soffiano più forte, gli uomini alzano il viso al cielo. Le barche sono al sicuro, aspettano, ma un'oscura e nota inquietudine si dipinge nei loro occhi. Le donne sono tranquille accanto ai loro uomini. I letti sono caldi del loro corpo e i figli dormono. Ma là in mare qualcuno lotta. E allora, quelle donne hanno sempre una preghiera nel cuore quando i venti soffiano più forte e le barche sono al sicuro. Lente preghiere sussurrate appena, tra un rapido sospiro ed un lento muover di labbra. E gli uomini hanno nel viso il rassegnato sguardo di sempre. L'eterna sopportazione di chi sa di non poter far nulla, la magra pazienza dei poveri senz'olio e senza luce.

Quella era Tavolara nido di venti. Ma i grecale non cessa ora che l'isola si perde nel buio che avanza. E questo è il “San Silverio” col suo carico di reti vuote, di casse vuote, di speranze e di uomini.Quando anche Tavolara fu lasciata svanire con sconquassante lentezza nei fumi scuri che dal mare si alzavano e a poppa non restò che l'immagine sempre uguale e mutevole dell'accavallarsi delle onde, il peschereccio rimase al centro di un mondo fatto di nuvole dense, d'acqua cupa e brutale, dell'ululare senza fine del vento. Uno spazio tremendamente piccolo e infinitamente smisurato. Poi un monte d'acqua più alto di Tavolara, più grande di Limbara, rovesciò il mondo. Cancellò ogni cosa: assi di legno, reti, motori lucenti d'olio e uomini con la loro carne, le loro ossa, i loro sogni, e lasciò unicamente uno spazio vuoto e infinito pieno solo di un nulla trasparente e vago. Assurdo era quello spazio. Come assurdo era stato il danzare violento di quella barca fatta di assi di legno e di ruggine. Assurde erano state le reti pronte a raccogliere, con le loro maglie, il nulla. E assurdo era stato il correre sotto coperta, come fosse sciancato, di Francesco. "E voi zio Giova', cosa dite?” aveva chiesto quel mattino, in via La Marmora, Francesco a ziu Juanne Schiria. Lo aveva chiesto prima che il “San Silverio”, quel pomeriggio, riprendesse un'altra volta il mare col suo motore ripulito. Le reti erano state già state ordinate al loro posto ed anche le cassette di legno che dovevano contenere il pesce. I fusti di nafta imbarcati e la cambusa era stata riempita con quanto si poteva. Il grecale scendeva prepotente accumulando sul mare e sui tetti dense nuvole scure. "E voi zio Giova', cosa dite?”, aveva chiesto. “Dico che non è tempo né per i santi, né per i morti. Dico che non è tempo d'uscire al largo con una barca come questa”. “Dite bene voi! Voi non ne avete bisogno. Voi navigate su piroscafi grandi e guadagnate. A casa, i miei sette figli aspettano. I vostri, forse, sono già sazi!”. Così aveva detto Francesco, un algherese che quei “figli forse già sazi” conosceva bene perché erano dirimpettai dei suoi in via La Marmora. E zio Juanne Schiria, dai baffi ispidi, macchinista per favore del “San Silverio”, imbronciato nell'espressione ma tenero nel cuore, aveva taciuto e aveva accettato di sostituire, per quell'uscita, il suo collega ammalato che, quel giorno, non poteva imbarcarsi. Aveva accettato anche se il grecale soffiava forte, anche se quella barca era fatta quasi solo di fasciame scolorito e di ruggine. Aveva accettato perché le macchine le aveva rimesse a posto lui e, un po', fors'anche, perché contava sull'aiuto celeste di San Silverio la cui statua, due anni prima e con la stessa barca, aveva portato a Terranova da Ponza cedendo alle insistenze del cavalier Piro che in quel tempo era il proprietario del peschereccio.

C'era stata una festa grande a Terranova, quel giorno e ad essa aveva preso parte, con identica devozione, tutto il popolo senza distinzione di provenienza. Monsignore, nei suoi paramenti più belli, aveva benedetto il simulacro del santo e lo aveva portato in processione per tutte le strade accompagnato dalle autorità e dalla folla orante e festante. Aveva fiducia nel suo motore, ziu Juanne Schiria, ma, certo, senza qualcosa che lo tenesse a galla, quel motore, per quanto cantasse e girasse bene, sarebbe colato in bocca ai pesci. Quello scafo era il guaio maggiore e il grecale di quel giorno rendeva il guaio ancora più grosso. E allora, quando non hai più fiducia nella barca che ti deve portare per mare, tu, se sei pescatore o marinaio, è meglio che con quella barca non esca più. Fanne legna da mettere al fuoco nelle brutte serate d'inverno. Tutto questo voleva dire il silenzio di ziu Juanne Schiria. Ma le reti erano state armate e al loro posto erano le cassette e là erano anche i fusti di nafta e il motore era lucente d'olio. Ziu Juanne aveva dato un bacio a ciascuna delle cinque figlie e, salutando Marianna, sua moglie,

le aveva detto: “quando viene Riccheddhu, digli che mi raggiunga al porto. Intanto non salperemo tanto presto”. “Ma uscite con questo tempo?”, aveva ribattuto la moglie. “Non ti preoccupare” le aveva risposto,“tanto a casa ci sei tu che preghi!” Zia Marianna, nonostante fosse una donna pia e devota, doveva averlo guardato con poco convincimento perché lui aveva insistito “...e poi, lo sai che se non basti tu c'è Lui che mi protegge meglio d'un salvagente”. E così dicendo, aveva dato due o tre colpetti d'intesa alla sua tasca dei pantaloni, lì dove teneva il portafoglio con dentro pochi soldi e un piccolo Crocifisso di stagno. Poi aveva sussurrato perché la sua donna non lo sentisse: “Questa notte è la nostra! Se non mi aiuta Lui, questa è la nostra notte”. Poi sorridendo per mettere la cosa in burla, aveva aggiunto: “Se io muoio in mare, vuol dire che ho un impedimento grande” e con Pappagalletto che gli trotterellava dietro, risalì per via La Marmora diretto al porto. Il pensiero di zia Marianna era andato d'istinto a Richeddhu, figlio di primo letto di suo marito ma che lei amava come le sue figlie.

Era uomo di mare anche lui, ma con poco convincimento; più per obbligo familiare che per naturale istinto. Il servizio di leva prestato sui sommergibili della Regia Marina da cui era stato congedato solo da una settimana, gli aveva messo addosso una specie di fobia per l'acqua salata. Eppoi, lui era più portato alla meditazione, alla poesia che non alla vita di bordo. Raccontavano che una volta lui si fosse legato all'albero maestro del bastimento dello zio Pedru Schiria perché quel legno, per i suoi gusti, ballava troppo. Di certo non aveva preso dal padre che in acqua ci stava più a suo agio che non sulle strade acciottolate del suo paese. Tanto bene ci stava, anche sotto il pelo dell'acqua, che ziu Pedru, provetto palombaro, si fregava le mani per la contentezza quando sapeva che il fratello era in paese, sbarcato da qualche transatlantico, per chiedergli aiuto quando, in un'operazione di recupero, aveva bisogno di un occhio esperto, di uno che sapesse infilarsi nel boccaporto di un qualche bastimento affondato da recuperare senza avere l'impedimento della tuta, dello scafandro e degli scarponi di piombo, ma solo con la pelle che il Padreterno gli aveva dato e, al più, con un paio di pantaloncini se era estate, o di mutandoni lunghi e maglia di lana se l'acqua era fredda. Zia Marianna aveva appena ricacciato indietro quel cattivo pensiero che s'era affacciato alla sua mente stringendole il cuore e aveva iniziato a organizzare i lavori pomeridiani di tutte le sue figlie quando Richeddhu era entrato in cucina. “Non l'hai incontrato tuo babbo?" “No, ero da zia Pietrina. Non l'ho visto. Dov'è?” “E' sceso al porto. Ha detto di raggiungerlo.” “Allora hanno deciso d'uscire. Io vado.” “Ma dove vai? Non vedi che è già tardi? Saranno già partiti, ormai.” “E io vado lo stesso. Ciao zia Maria'." Così Richeddhu se n'era andato a falcate più lunghe delle folate di grecale che si intrufolavano nelle strade di Terranova quel martedì pomeriggio 27 novembre del 1928. Il “San Silverio” era ancora agli ormeggi, lì alla Punta. Si era imbarcato e aveva salutato tutti in coperta e, in sala macchine, il padre e anche Pappagalletto che gli aveva fatto le solite feste. “Ciao, ba'." "Oh Ricche', venuto sei?!” “Eia." Poi padron Pieroni, u baccan, aveva detto: “Andiamo!” Erano stati mollati gli ormeggi e ognuno aveva iniziato a fare i proprii lavori guardando in silenzio lontano. A Terranova s'era parlato del “San Silverio” che avrebbe dovuto salpare. E dal porto lo si era visto trascinarsi sulle onde, con pena. E negli occhi di quelli che sanno e conoscono il mare, rapido era passato uno sguardo pieno d'ansia. Poi, ciascuno, aveva riabbassato il capo e aveva ripreso la sua occupazione di sempre. Sulla Punta, all'estremità del molo, senza gesti, zia Caterina osservava. Sul capo, lo scialle di lana avvolto al collo e sulle spalle. Scialle ricco si frange che il vento frustava e di pieghe. Il suo sguardo era vuoto ed assente. Inumano in quell'ora del pomeriggio. “Ciao ma'!”, le aveva detto Angelo dal ciuffo spiovente sul naso. Impettito in quel suo maglione nero di lana grezza, stretto e lungo come un budello di bue. “Domani, quando torniamo, a cena ti porto un pesce grande che non ne hai mai visto!”. Zia Caterina aveva guardato quel viso innocente. Non si era mossa. Aveva atteso che il “San Silverio” scomparisse. Poi era tornata a camminare lungo i viottoli silenziosi, fatti di ombre grandi senza risalto.

In quell'angolo, addossato ai muri bianchi di piccole case, grigia nel suo granito, la chiesa di San Paolo, col campanile alto su Terranova, la sua cupola e le campane sonore che a sentirle ti pareva che fosse sempre domenica, era lì, rifugio sicuro per tutti. Anche per quelli che, bestemmiando, pregavano Dio perché i figli avessero, ogni giorno, pane abbondante e sicuro. Anche Richeddhu, quel sabato pomeriggio, salpando con quella barca non sua, aveva pensato alle campane che Monsignore domani avrebbe fatto suonare per chiamare alla Messa. Come quella domenica, lontana nel tempo, quella domenica di Pasqua, quando, in licenza, a casa sua, aveva respirato, a pieni polmoni, l'aria del sole sui campi e sui tetti del suo paese, invece di quell'odiosa miscela di gas in scatola con cui era costretto ad asfissiarsi, ogni giorno di naja, dentro la pancia del sommergibile. A quella Pasqua d'aprile, pensava Rico mentre il “San Silverio” usciva dal porto. A quella Pasqua coi campi verdi, le pratoline bianche e i balli sonori. Ricordava il ritmo dei piedi battuti sull'erba calpestata, le languide parole d'amore sussurrate all'orecchio di ragazze timide, di nascosto dai grandi che stavano seduti, a capo coperto, a guardare i balli dei giovani, Nella cappella del Rosario, alla prima Messa mattutina il giorno dopo la partenza del “San Silverio”, Monsignor Cimino aveva celebrato il suo offizio sacro sussurrando parole rituali comprensibili solo ai santi fermi nella loro immobilità stupefatta con occhi lucidi di cristallo.La luce era poca e il vento era forte, e rumoreggiava furente intorno al campanile facendo vibrare, d'un sottile brivido, le vecchie campane. Il silenzio interno viveva ai palpiti rapidi di qualche candela e i velati movimenti delle donne interrompevano la solenne compostezza di Monsignore che pregava avvolto nei suoi paramenti più umili. I santi, tutti quelli presenti nella chiesa sui loro altari, accettavano indifferenti il brusio delle preghiere e il rumoreggiare del vento e del mare in lontananza. Oggi la chiesa era un rifugio. Bisognava pregare per quelli che non c'erano.

Zia Marianna guardò, là in fondo, dove, in un piccolo altare, troneggiava, onnipotente e noncurante, un San Silverio barbuto. Una piccola candela gettava ombre sul suo viso. Poco più in là, quasi vergognosa di stare al cospetto di un santo, Rosaria guardava il pavimento incrociando le mani sul grembo. Quella Pasqua d'aprile c'era anche lei. A Cabu Abbas si era, e zia Marianna l'aveva osservata con uno sguardo affettuoso mentre, con occhi ridenti, ballava con Richeddhu che le sussurrava qualcosa di tenero. Rosaria guardò ancora il santo, con aria di sfida più che di invocazione. La candela era là, davanti a Lui e quella piccola fiamma certamente non poteva non piacere a San Silverio. Zia Marianna non si mosse. Si segnò la fronte, le spalle e il petto con un movimento ampio e lento del braccio. Quasi solenne o disperato. “Ite, missa est”, disse Monsignore. “Deo gratias”, rispose la Chiesa. Rosaria uscì. E uscì anche zia Marianna insieme alle altre donne che avevano assistito al rito. Sulle colline, viola e lontane nella luce spenta di quel mattino, remoti bisbigliavano i primi tuoni sordi e il vento, insistente, continuava a soffiare con furia. E Tavolara, giù in mare, tra le prospettive dei tetti spioventi dominati dalla tozza mole dello scolastico grigio, non si vedeva ormai più.

Zia Marianna guardò, là in fondo, dove, in un piccolo altare, troneggiava, onnipotente e noncurante, un San Silverio barbuto. Una piccola candela gettava ombre sul suo viso. Poco più in là, quasi vergognosa di stare al cospetto di un santo, Rosaria guardava il pavimento incrociando le mani sul grembo. Quella Pasqua d'aprile c'era anche lei. A Cabu Abbas si era, e zia Marianna l'aveva osservata con uno sguardo affettuoso mentre, con occhi ridenti, ballava con Richeddhu che le sussurrava qualcosa di tenero. Rosaria guardò ancora il santo, con aria di sfida più che di invocazione. La candela era là, davanti a Lui e quella piccola fiamma certamente non poteva non piacere a San Silverio. Zia Marianna non si mosse. Si segnò la fronte, le spalle e il petto con un movimento ampio e lento del braccio. Quasi solenne o disperato. “Ite, missa est”, disse Monsignore. “Deo gratias”, rispose la Chiesa. Rosaria uscì. E uscì anche zia Marianna insieme alle altre donne che avevano assistito al rito. Sulle colline, viola e lontane nella luce spenta di quel mattino, remoti bisbigliavano i primi tuoni sordi e il vento, insistente, continuava a soffiare con furia. E Tavolara, giù in mare, tra le prospettive dei tetti spioventi dominati dalla tozza mole dello scolastico grigio, non si vedeva ormai più.

Genova, 27 novembre 1962

Dal quotidiano “L'Isola” del 5 dicembre 1928

Dell'annunziata scomparsa del motopeschereccio “S. Silverio”, nessuna nuova che riesca, per un istante, a squarciare il fitto velo che pesa sulla sua sorte. Oltre trenta orfani, otto vedove ne piangono la perdita. A Terranova non si parla d'altro. I nomi dei componenti il valoroso equipaggio sono in tutte le bocche. Degli scomparsi si ricordano aneddoti, delle loro famiglie le misere condizioni. Il generoso cuore del paese non nasconde la sua angoscia, si impietosisce ad ogni nuova supposizione che s'accavalla alle altre mille già create ad esperienze di vecchi marinai o puramente tessuta dalla fantasia popolare che ama il sensazionale. Ogni poche ore è una nuova probabilità che corre di bocca in bocca, un'ultima notizia, la vera che annulla le altre. Sono stati ritrovati i cadaveri sulla spiaggia di Marinella. E' stato visto il legno sbattere sulle coste di Tavolara. L'equipaggio è certamente perito. Si dice che il legno sia al sicuro in qualche angolo della costa. Intanto, mentre gli uomini esperti pubblicamente espongono la loro opinione e la fantasia popolare ricama in mille strani modi, sulla sorte dei poveri naufraghi, passano i giorni. E ne sono passati otto ed essi non tornano. E il mare è ritornato tranquillo e solamente esso, che sa il segreto, non parla. Ed è così, come molti marinai anziani credono, il S. Silverio è colato a picco. E' doloroso dirlo, ma dopo otto giorni, dopo che le regie torpediniere hanno solcato in lungo e in largo il mare, nei dintorni ove il S. Silverio era solito pescare, senza nulla rinvenire(1), è mai possibile nutrire buone speranze? Il terribile fortunale ha sopraffatto il piccolo e vecchio legno. Trasportato in alto mare, il S. Silverio si è inabissato dopo impari lotta contro i perfidi elementi. Il suo eroico equipaggio, quasi tutto formato da padri di numerosi figli e da pochi giovani, a cui molto poco ha sorriso la vita, giacciono in alto mare, immensa bara azzurra, senza corone. Essi godono di già il sonno dei giusti negli abissi inaccessi del mare neniati dalla voce eterna delle acque e dall'incantevole canto delle sirene.Sono andati a raggiungere i morti del Tripoli, anch'essi vittime di un santo dovere. E il loro sacrificio non sarà certo l'ultimo. Nel nostro piccolo golfo, dal giorno del disastro, tartane e barche, vele e vapori, senza sostare hanno rivolto un breve saluto ai caduti e hanno attraversato lo stesso mare. Ma lo traverseranno ancora, ora e sempre. Piangono le vedove i loro sposi. E piangendo stringono al collo i loro orfani per spingerli su altre vie del lavoro. Non vi riusciranno! Quei piccoli sono figli del mare! E al mare ritorneranno per vivere fino all'ultimo giorno della loro vita. Forse per custodire la tomba dei loro padri o forse per immolarsi essi stessi nell'ampia distesa. Tavolara, da millenni assiste imperterrita e muta a questo terribile gioco. Esaltando ancora una volta i caduti del S. Silverio, che raggiungono l'innumerevole schiera di eroi che in tutti i campi si immolano per la lotta quotidiana nel lavoro, ne pubblichiamo l'elenco. Sia di conforto alle famiglie colpite la simpatia senza limiti della popolazione terranovese e l'interessamento delle diverse autorità per la loro condizione miseranda. Un gruppo di benefattori è già all'opera! I caduti sono: capitano Pieroni di anni 31 di Terranova, lascia vedova e tre figli; macchinista Deiana Giuseppe(2) di anni 47 di Terranova, lascia vedova e sei figli; capopesca Gulmanelli Sallustio di anni 42 di Alghero, lascia vedova e nove figli di cui otto femminette; fuochista Salvato(3) Deiana di anni 21 di Terranova; fuochista Masu Angelo celibe di anni 17 di Alghero; marinaio Masu Luigi di anni 29 di Alghero, lascia vedova e due figli; marinaio Masu Francesco di anni 34 di Alghero, lascia vedova e sette figli; marinaio Cherchi Girolamo di anni 33 di Alghero, lascia vedova e un figlio; marinaio Del Rio Giuseppe di anni 33 di Alghero, lascia vedova; marinaio Sciarrone Ciro di anni 28 di Porto Torres, lascia vedova e due figli. Particolare pietoso: il macchinista Deiana, superstite da un recente naufragio nella costa corsa, il naufragio del Moselle(4), si era imbarcato nel S. Silverio da pochi giorni.(5) Il figlio Salvatore, fuochista, congedatosi dalla Regia Marina pochi giorni or sono, il giorno del disastroso viaggio si era nascosto in casa di parenti ove il babbo andò a scovarlo, non volendosi imbarcare quasi presagisse la sua immatura fine(6). Il S. Silverio era un motopeschereccio del Sig. Antonio Sotgiu di Tempio, cedutogli da poche settimane dalla Ditta Piro. Mentre chiudiamo, invochiamo le Autorità competenti perché l'Assicurazione Infortuni provveda quanto prima. I primi aiuti, intanto, saranno forniti dalla popolazione.

Note

1. Non solo le “regie torpediniere” solcarono “in lungo e in largo il mare”, ma anche i mezzi e gli uomini -palombari- dei fratelli di Giovanni Deiana: Pietro e Giuliano. 2. Deiana Giovanni, non Giuseppe. Non aveva 47 anni ma 56. 3. Salvatore Deiana, non Salvato. 4. Giovanni Deiana, mio nonno materno, era stato imbarcato, come ho già detto, sul piroscafo francese Mosella, lo stesso che partecipò, insieme ad altre imbarcazioni, ai soccorsi del transatlantico Principessa Mafalda affondato a poche miglia dalla costa del Brasile il 25 ottobre del 1927. In realtà, dopo non molto tempo da quella tragedia, il Mosella non naufragò, ma subì un grave danno alla carena per aver urtato contro uno scoglio in prossimità della costa corsa. 5. Il Deiana si era imbarcato sul San Silverio “da pochi giorni” per compiacere la richiesta del suo dirimpettaio (abitavano entrambi in via La Marmora) Francesco Masu, di Alghero ma abitante ad Olbia. Il peschereccio, infatti, in quei giorni, era rimasto senza il suo macchinista perché ammalato. 6. Il figlio Salvatore non era il fuochista del San Silverio ma era stato sommergibilista. Non risponde a verità, secondo il racconto di mia nonna, che si fosse nascosto per non andare col padre. Si trovava, invece, a casa degli zii paterni in via Cavour, ritrovo abituale di tutti i parenti per il buon carattere e l'ospitalità dei padroni di casa.

© Giuliano Deiana 2016

P.S. Aggiungo una notizia che non conoscevo e che devo alla grande cortesia del Sig. Leonardo Varchetta per il tramite dell'amica Patrizia Anziani.

Li ringrazio vivamente entrambi.

26 April 2024

26 April 2024

26 April 2024

26 April 2024

25 April 2024

25 April 2024

25 April 2024

25 April 2024

25 April 2024

25 April 2024

25 April 2024