Friday, 19 April 2024

Informazione dal 1999

Pubblicato il 13 December 2015 alle 11:05

Ciò che mi piace raccontarvi è una storia vecchia di ottantacinque anni.

E' quella dell'Artiglio, una nave a vapore per recuperi marittimi entrata ormai nella leggenda della marineria, non solo italiana, e di uno dei suoi membri dell'equipaggio: il macchinista Antonio Deiana.

Ultimogenito degli otto figli del mio bisnonno Giuseppe Deiana-Schiria, ormeggiatore a Terranova e a Golfo Aranci, Antonio seguì, come tutti i maschi della famiglia, le vie del mare.

Dal fratello Giovanni, primo macchinista a bordo di transatlantici come il Duilio, il Conte Biancamano, il Mosella, apprese, forse, i primi rudimenti della meccanica e fece le sue prime esperienze con i motori marini a vapore.

Come tutti i naviganti in quegli anni e, come tutti gli altri suoi fratelli, si trasferì a Genova dov'era più facile attendere le “chiamate” all'imbarco che allora venivano fatte, ogni mattina, nella Loggia dei Mercanti in piazza Banchi.

Immagino il trambusto che i quattro fratelli, più degli altri in famiglia frequentatori di Genova, sicuramente capitanati dal primogenito Pietro e seguiti dai più piccoli Giuliano, Giovanni e Antonio,

tutti gaudenti come solo sanno esserlo i marinai lontani da casa) dovevano fare dietro ad un bicchiere non vuoto quando, insieme, si ritrovavano in quella che Dino Campana definì “una grotta di porcellana”, quello che era ed ancora è il Caffè degli Specchi.

Forse dovevano anche sfuggire all'occhio vigile della loro sorella Maria che, già anni prima, a Genova si era trasferita da Terranova insieme al marito Gavino Serra (Bainzu Corigheddhu) ed ai due figli Domenico e Giuseppe.

Per atavico e naturale istinto materno, per solidarietà femminile, ma anche, son convinto, per affetto familiare, Maria doveva esser più solidale con le cognate rimaste accanto al focolare in Sardegna, che non con i suoi fratelli un po' troppo festaioli; soprattutto quelli più giovani di lei: Giuliano, Giovanni ed Antonio.

A Genova, Antonio trovò il suo amore: Pina. Con lei si sposò, ma la coppia non ebbe figli.

La memoria di mia madre e delle mie zie, ha conservato solo il nome di questa “sconosciuta” parente.

Mi raccontano che era una donna di delicata bellezza, con un carattere solare ed allegro. Genovese ma con ascendenze tarantine (o calabresi?). Molto affettuosa e legata alla famiglia del marito non meno che alla sua. Innamorata della nostra famiglia come di suo marito; insomma: quanto bastava a far di lei, per le donne del nostro clan, una sorella.

La memoria storica più vivace della mia famiglia: la sorella di mia madre, zia Anna, ha un'immagine visiva impressa nella sua memoria: “zia” Pina che discende le scale di una casa di parenti in via Acquedotto, in giorni precedenti un non meglio definito Natale (evidentemente Pina era a Terranova in visita alla famiglia del marito mentre lui era ancora imbarcato) e qualcuno che le comunica, non so in che modo, la morte del suo Antonio avvenuta per un incidente sul lavoro.

Riesco ad immaginare con molta vivezza quella scena, perché anch'io, un fatale 14 maggio del 1969, mi ritrovai nella tragica necessità di comunicare alla mia zia Vittoria (sorella di mia madre), anch'essa ad Olbia in vacanza, che il marito Peppino, navigante e secondogenito di quel Bainzu-Corigheddhu di cui poc'anzi ho detto, era morto in un infortunio sul lavoro per la rottura d'un cavo d'ormeggio nella petroliera su cui si era imbarcato per il suo ultimo viaggio prima della meritata ed attesa pensione.

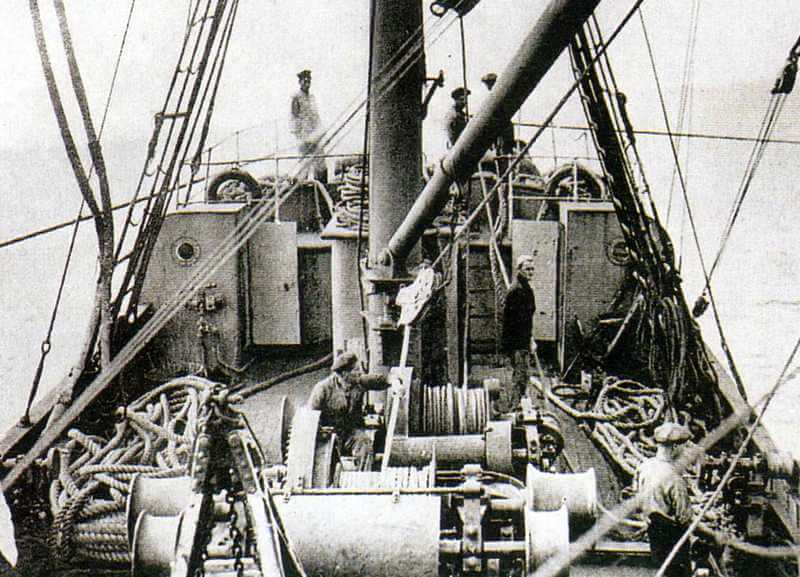

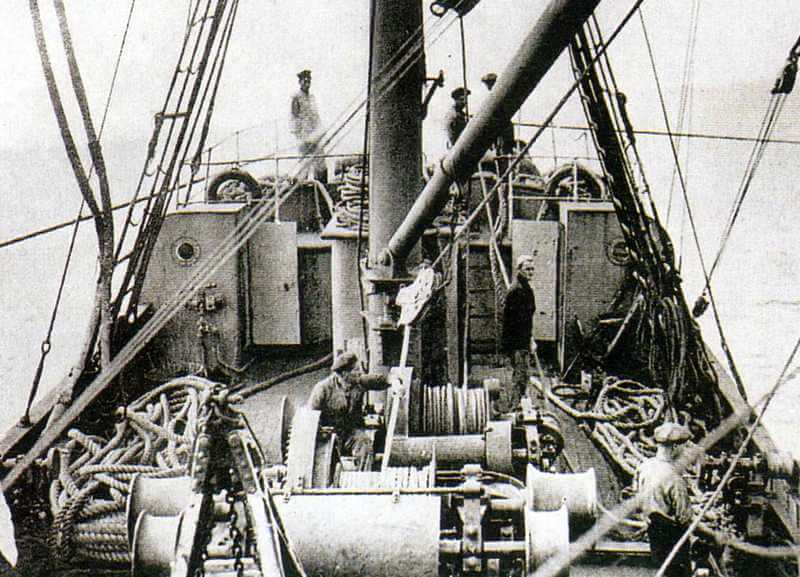

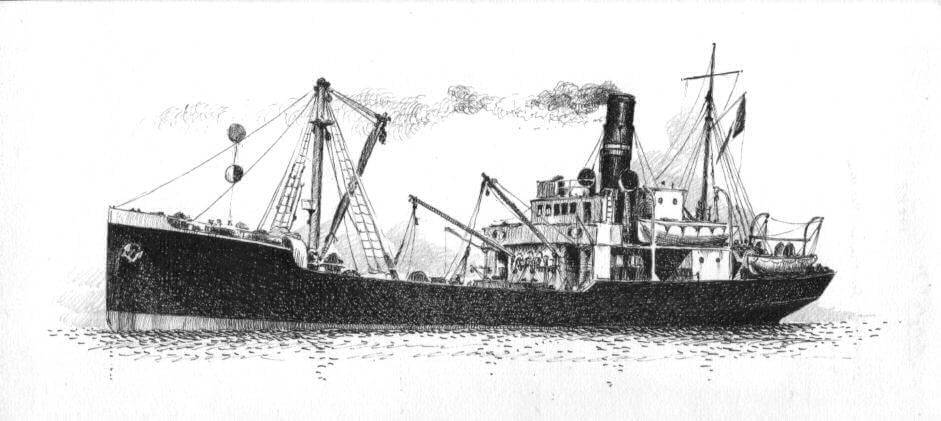

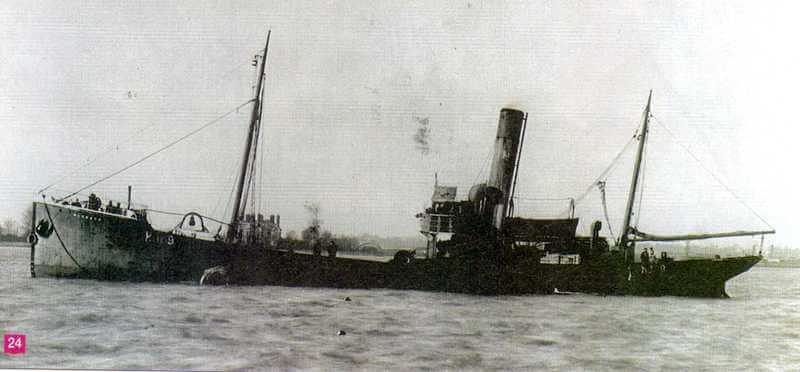

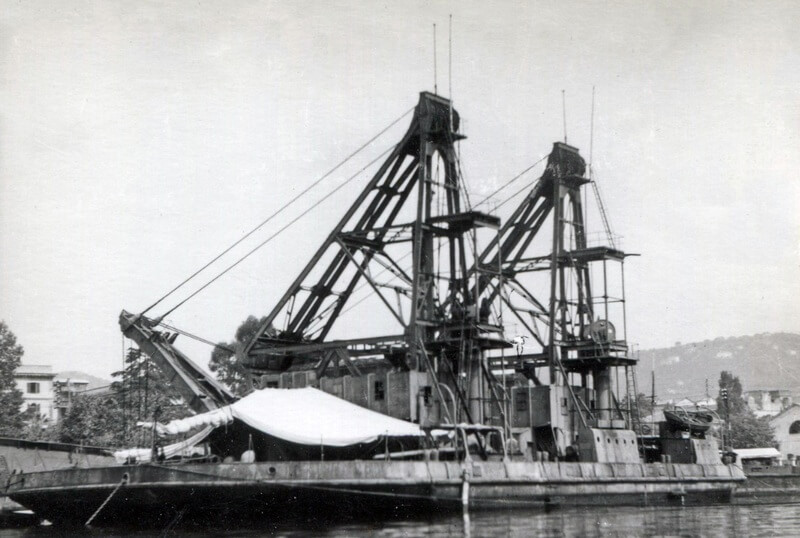

Era L'Artiglio, prima che fosse così ribattezzato, un peschereccio per la pesca di aringhe nei banchi di Terra-Nova (!!!...), il Machbeth, in disarmo.

L'intraprendente commendatore, non si limitò ad assicurarsi, con una convenzione approvata dal Senato del Regno, l'esclusiva, per un decennio, dei recuperi navali delle imbarcazioni affondate durante la guerra, ma, anche e soprattutto, l'esclusività per le allora modernissime attrezzature sub-acquee della Neufeldt & Kuhnke tedesca.

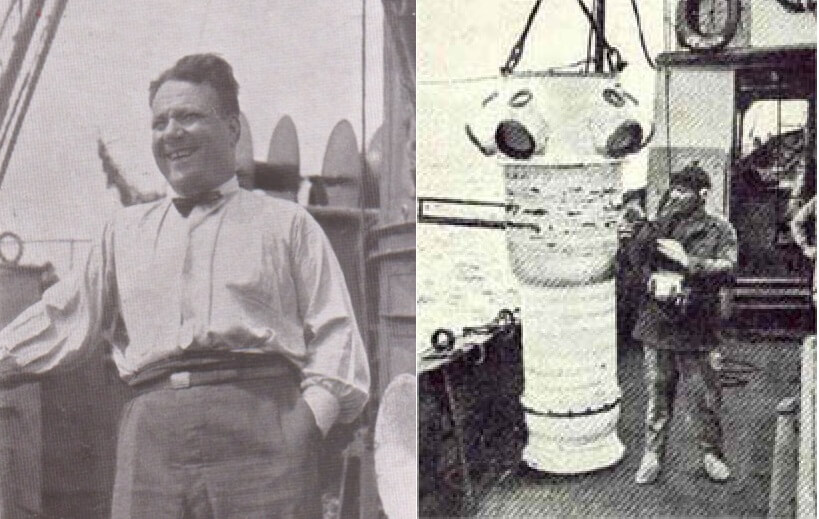

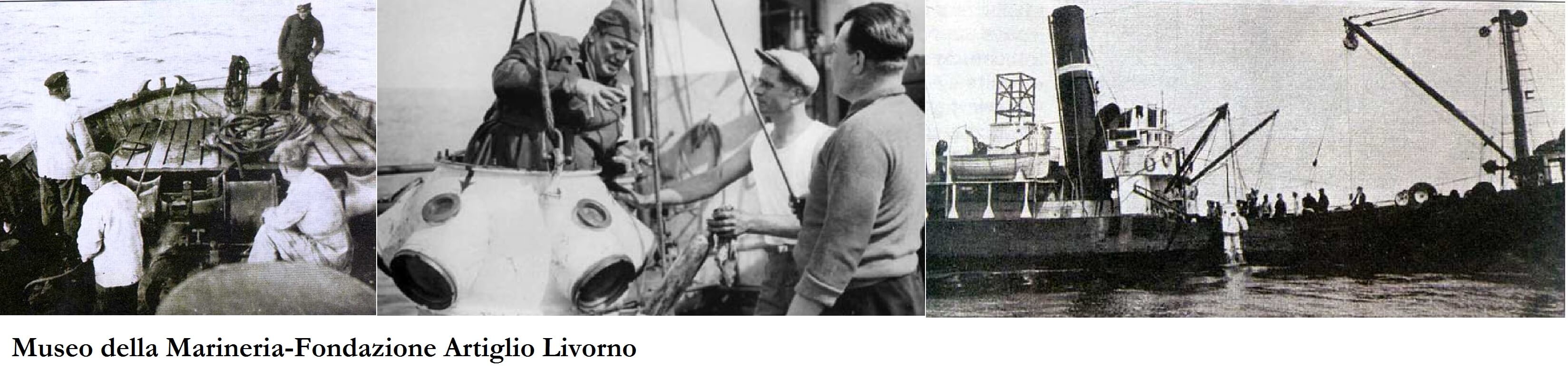

L'elmo veniva fissato, in modo stagno, ad un collare posto sulla tuta stessa. (Nella foto qui in alto, i due fratelli: Pietro, con lo scafandro e mio nonno Giuliano, di spalle, che lo assiste).

L'elmo veniva fissato, in modo stagno, ad un collare posto sulla tuta stessa. (Nella foto qui in alto, i due fratelli: Pietro, con lo scafandro e mio nonno Giuliano, di spalle, che lo assiste).Il palombaro veniva alimentato d'aria attraverso un compressore a manovella (pompa) posto su una barca e collegato a lui attraverso un tubo di gomma (cordone ombelicale).

Il dialogo era molto breve e praticamente ridotto soltanto a questi tre comandi: “dammi più aria”, quando la pressione esterna sopravanzava quella interna dello scafandro ed allora gli assistenti al compressore dovevano girare più velocemente le manovelle della pompa; “dammi meno aria”, quando l'aria immessa nello scafandro era troppo abbondante e questo, per il conseguente gonfiarsi della tuta, rendeva, al palombaro, difficile, se non impossibile, scaricare l'aria in eccesso azionando con la testa la valvola di scarico posta nel casco. In questo caso, per evitargli una risalita “a pallone” dal fondale con l'inevitabile conseguenza di un'embolia gassosa, gli assistenti dovevano girare meno velocemente le manovelle del compressore per dare a lui la possibilità di smaltire l'aria eccedente.

Infine, il terzo comando fondamentale, ma non l'ultimo, era: “dammi più tubo”, quando il “cordone ombelicale” era troppo corto per consentire al palombaro gli spostamenti sul fondale che gli erano necessarî per il suo lavoro.

Le attrezzature sub-acquee della Neufeldt & Kuhnke, rivoluzionarie per i tempi, erano costituite da scafandri rigidi in metallo con giunture flessibili in corrispondenza delle articolazioni degli arti (si veda la fotografia più in alto).

Erano denominati, questi scafandri, “scafandri a pressione atmosferica” e consentivano la possibilità di raggiungere la profondità di circa 70 metri, ben maggiore di quella permessa dai tradizionali scafandri semi-rigidi con tuta in gomma di cui più sopra ho detto, ma avevano l'inconveniente, non trascurabile, di render possibile l'infiltrazione d'acqua proprio da quelle giunture flessibili che dovevano permettere al palombaro di muoversi e di operare sott'acqua.

Il capo-palombari della So.Ri.Ma., il viareggino Alberto Gianni, uscito, come il mio prozio Pietro Deiana capostipite dei palombari olbiensi, dalla Scuola per Palombari della Marina Militare di Varignano in provincia di La Spezia con il brevetto di “torpediniere scelto, minatore palombaro”, ebbe un'intuizione geniale ed insieme rivoluzionaria per itempi: “il palombaro dovrà essere soltanto l'occhio e il cervello della nave recupero che dovrà agire dietro ai suoi ordini”.

Riarmato dunque il Machbeth con le opportune opere cantieristiche che, da peschereccio, lo fecero diventare un piroscafo per recuperi marittimi, nacque l'Artiglio: l'ammiraglia della piccola flotta della So.Ri.Ma. composta anche dal Rostro, dall'Arpione e dal Raffio a cui, in seguito, si unirono il Rastrello e il Rampino.

La prima azione che rese celebre nel mondo il nome della So.Ri. Ma. e, in particolare dell'Artiglio, fu il recupero della nave battente bandiera inglese Washington affondata, al largo di Portofino, dal siluro di un U-boote la notte del 3 maggio del 1917.

Il carico fu recuperato totalmente.

In seguito la ricerca di relitti fu indirizzata su quella “piccola” superficie del Mar Ligure compresa tra Capo Mele e l'isola Gallinara in cui gli U-Boote tedeschi avevano fatto strage di navi: l'Umberto 1°, il Monte Bianco, l'Hylonian, lo Stromboli e il Ravenna che, proveniente dall'Argentina con un carico di macchinari agricoli e di lana greggia per complessive 6.000 tonnellate, era affondato e giaceva su un fondale di 76 metri.

Anche in questo caso, l'intero carico fu recuperato.

Nell'estate del 1928, mentre il resto della flotta della Sa.Ri.Ma. si occupava dei recuperi in acque liguri, l'Artiglio puntò la prua verso l'Atlantico per iniziare la ricerca del relitto del piroscafo belga Elisabethville che era stato silurato dai soliti U-Boote tedeschi a circa 10 miglia a sud dalla Punta del l'Echelle dell'isola bretone di Belle-Ile.

Il piroscafo, che proveniva dal Congo, portava un carico di ben 12 tonnellate d'avorio in zanne d'elefante e della quantità astronomica di 13.000 carati di diamanti grezzi.

Il relitto fu individuato, dopo mesi di dragaggio dei fondali e di ispezioni, a 72 metri di profondità e, nonostante le forti correnti atlantiche, iniziarono subito le operazioni di recupero del carico.

L'equipaggio aveva stabilito la sua base nel piccolo porto di Le Palais nell'isoletta di Belle-Ile-en-mer posta a circa 7,5 miglia marine al largo della punta di Quiberon.

Davanti al molo d'attracco, un piccolo albergo, il “Grand Hotel de Bretagne” dava rifugio allo stanco equipaggio quando, la sera, l'Artiglio ritornava in porto.

Quell'albergo è ancora lì e, mi racconta una coppia di amici bretoni, che ancora qualche decina di anni fa, i più vecchi fra gli isolani, ricordavano l'allegria degli uomini dell'equipaggio quando sbarcavano a terra, i loro canti accompagnati da un quartetto di un flauto, due chitarre ed un mandolino. Canzoni toscane, qualche volta genovesi e perfino sarde.

Quell'albergo è ancora lì e, mi racconta una coppia di amici bretoni, che ancora qualche decina di anni fa, i più vecchi fra gli isolani, ricordavano l'allegria degli uomini dell'equipaggio quando sbarcavano a terra, i loro canti accompagnati da un quartetto di un flauto, due chitarre ed un mandolino. Canzoni toscane, qualche volta genovesi e perfino sarde.

La foto del quartetto di suonatori presumo sia stata scattata dal giornalista e scrittore David Scott, inviato speciale del Times, che sull'Artiglio partecipò a ben tre spedizioni di recupero. L'immagine, sotto copyright Times/Keystone, mi è stata cortesemente inviata, attraverso il solerte interessamento del mio amico Thierry Nouel, dal signor Gildas Gouarin, palombaro che ha recuperato buona parte degli oggetti appartenuti all'Artiglio e al suo equipaggio attualmente esposti al Musée du Patrimoine de Quiberon.

La foto del quartetto di suonatori presumo sia stata scattata dal giornalista e scrittore David Scott, inviato speciale del Times, che sull'Artiglio partecipò a ben tre spedizioni di recupero. L'immagine, sotto copyright Times/Keystone, mi è stata cortesemente inviata, attraverso il solerte interessamento del mio amico Thierry Nouel, dal signor Gildas Gouarin, palombaro che ha recuperato buona parte degli oggetti appartenuti all'Artiglio e al suo equipaggio attualmente esposti al Musée du Patrimoine de Quiberon.Ho lasciato l'Artiglio intento alle non facili e lunghe operazioni di recupero del carico dal relitto del piroscafo.

Naturalmente l'interesse maggiore era rivolto all'individuazione, all'interno dello scafo, della camera blindata in cui, certamente, era stato depositato il prezioso carico dei diamanti. La billion room venne effettivamente individuata, ma dei diamanti non si trovò traccia alcuna.

Naturalmente l'interesse maggiore era rivolto all'individuazione, all'interno dello scafo, della camera blindata in cui, certamente, era stato depositato il prezioso carico dei diamanti. La billion room venne effettivamente individuata, ma dei diamanti non si trovò traccia alcuna.

Si suppose che essi, in assenza del comandante dell' Elisabethville che si era ammalato prima della partenza, fossero stati custoditi, dal suo secondo, in un qualche altro locale sicuro.

Le cariche di esplosivo usate per aprire nello scafo del relitto un varco che consentisse le operazioni di recupero e che, inevitabilmente, avevano fatto crollare parte dei ponti e delle strutture dell'opera morta, dovevano aver disperso sul fondale i diamanti che andarono così perduti per sempre.

Sfumato il sogno di recuperare il favoloso tesoro dei 13.000 carati, l'equipaggio si dedicò, di buona lena, al ripescaggio delle 12 tonnellate di zanne d'elefante che, per il valore dei tempi, rappresentavano, pur sempre, la ragguardevole somma di 2.400.000 franchi.

La sensibilità e la grande cortesia del signor Gianni Lombardi e della signora Cristina Sodini della segreteria della “Fondazione Premio Artiglio” di Viareggio ai quali mi ero rivolto per aver notizie di quel mio lontano prozio, mi hanno fatto conoscere il contenuto di una lettera che, il 9 di settembre del 1928, il capo-palombaro, “l'inventore” della “torretta butoscopica”, Alberto Gianni, da Les Palais, scrisse alla moglie.

Il documento è tratto da “L'or et la griffe” di Claude Rabault:

“...riguardo al mio lavoro (sul relitto dell’ “Elizabethville”, il primo attaccato in Atlantico, (a settantadue metri) ti comunico che va abbastanza bene e sono contento. Stanotte siamo rientrati per maltempo, però credo che domattina ripartiremo.

Ormai siamo in settembre e con l’Atlantico non si scherza. Ieri abbiamo ricuperato una tonnellata di avorio. Sono denti enormi di elefante che pesano in media quaranta chili l’uno, e sono in buonissimo stato. Ne abbiamo già pescato circa tre tonnellate e ne restano altre nove. Se il tempo fa buono, credo che fra una settimana saremo lesti. Dopo passeremo a Brest per la ricerca del vapore dell’oro...”.

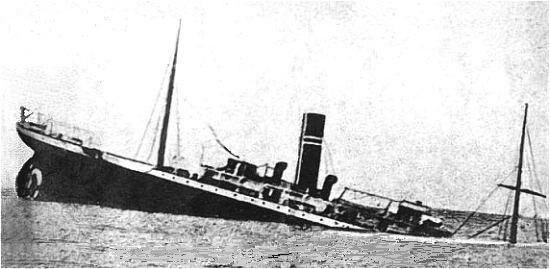

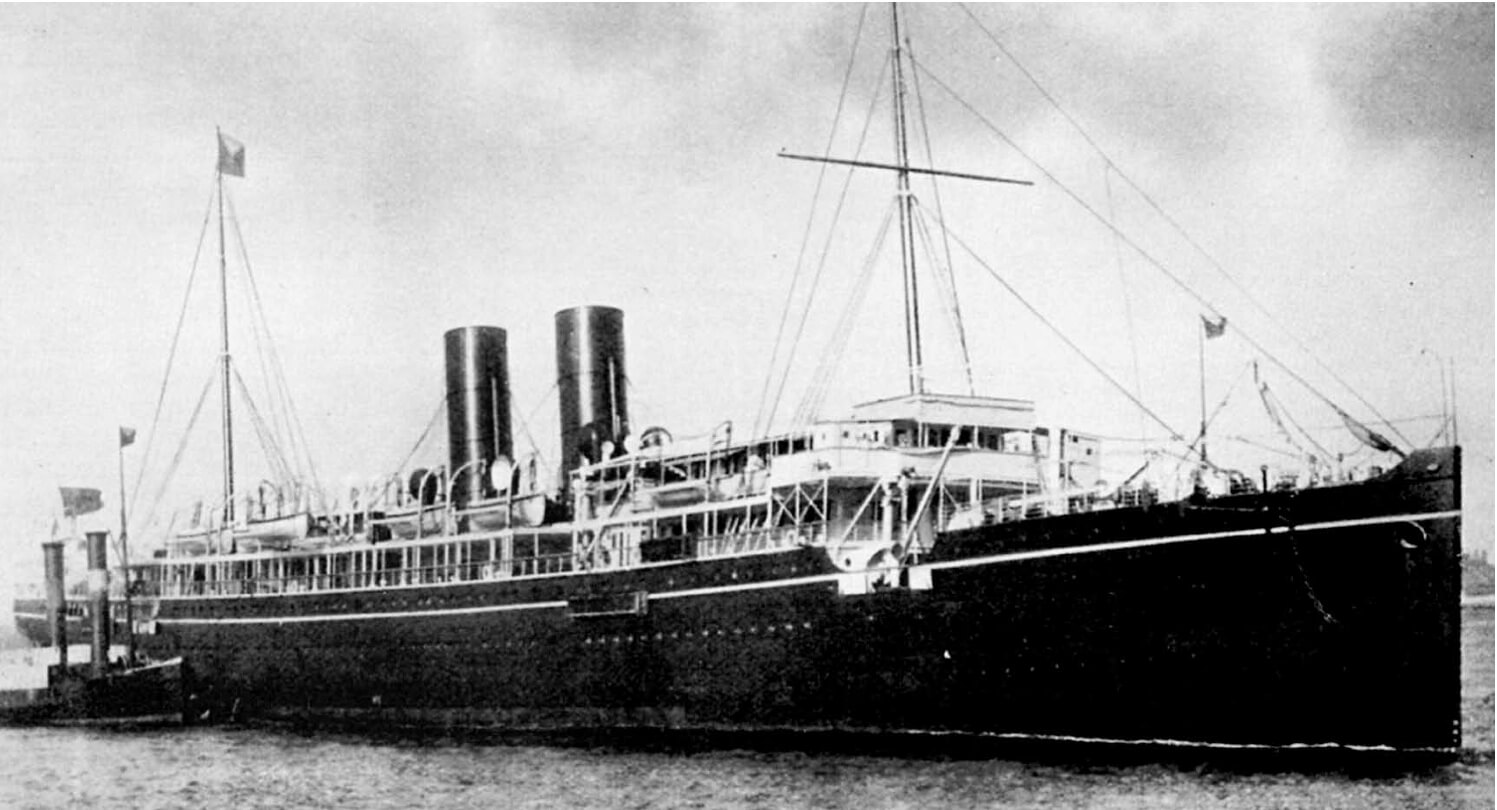

Il “vapore dell'oro” era il transatlantico Egypt di 7.941 tonnellate di stazza lorda, della lunghezza di 152 m, varato a Greenock nel 1897 ed armato dalla Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. che, il 19 di maggio del 1922, mollò gli ormeggi al molo di Tilbury, a Londra, con rotta verso Bombay.

Il “vapore dell'oro” era il transatlantico Egypt di 7.941 tonnellate di stazza lorda, della lunghezza di 152 m, varato a Greenock nel 1897 ed armato dalla Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. che, il 19 di maggio del 1922, mollò gli ormeggi al molo di Tilbury, a Londra, con rotta verso Bombay.

Aveva a bordo 44 passeggeri e un equipaggio di 294 membri.

“Alle ore 19 del 20 maggio la nave si trovava a 25 miglia a SO dell’isola di Ouessant e a circa 30 miglia a O della Pointe du Raz al largo della punta occidentale della Bretagna. Non c’era vento, mare piatto, ma la nebbia impediva la visibilità. Fu udita la sirena di un’altra nave e, improvvisa, una prua investì l’Egypt sulla sinistra. Era il Seine in rotta da La Palice a Le Havre. La sua prua rinforzata tipo rompighiaccio si immerse così profondamente nello scafo dell’Egypt tanto da farlo affondare in soli 20 minuti. Il liner si posò sul fondo a 130 metri di profondità. Morirono nella collisione 17 passeggeri e 71 uomini dell’equipaggio”.

Si diceva, che l'Egypt trasportasse nella sua billion room 5,5 tonnellate in lingotti d'oro e

sterline e 43 tonnellate di barre d'argento per un valore complessivo di 1.059.879 sterline dell'epoca, tutte destinate alla Banca Centrale dell'India. Un tesoro valutabile oggi intorno ai sei milioni di euro.

Molte imprese avevano tentato il recupero del relitto, o meglio: del suo carico, dall'inglese Gothenburg Towing & Salvatage Co., alla francese Union d'Entrerprises Sous-Marines.

Solo la prima, diretta dal capitano Hedbäck, ebbe un qualche successo riuscendo ad individuare sul fondale il relitto dell'Egypt.

Il punto non venne segnalato da boe ma solo annotato sulle carte nautiche.

Due anni dopo, nell'autunno del 1925, la società francese individuò in mare quello che era stato definito il punto di Hedbäck.

I suoi palombari, attrezzati soltanto con gli scafandri rigidi della Neufeldt & Kuhnke privi, però, delle modifiche che vi aveva apportato il Gianni, si immersero per l'intera estate del 1926 ma non ottennero alcun risultato.

Alla fine, i Lloyd's di Londra, seppur con poco convincimento, il 30 agosto del 1928, stipularono un contratto con la So.Ri.Ma. perché “unicamente coi propri mezzi, sotto la propria direzione, sopportando responsabilità, rischi e spese” avviasse il recupero del carico dell'Egypt.

E' per questo, che, a metà dell'opera di recupero delle zanne d'elefante dall'Elizabethville, il 12 settembre del 1928, il comandante dell'Artiglio Giacomo Bertolotto, ricevette dall'armatore Quaglia l'ordine di abbandonare i lavori -che sarebbero stati portati a termine dal Rostro in procinto di salpare da Genova- di lasciare Belle-Ile e di far rotta verso Brest sul punto di Hedbäck.

Esattamente due anni dopo la firma del contratto con i Lloyd's e dopo un dragaggio di circa 100 miglia quadrate di fondale dell'Oceano Atlantico, ripreso ed interrotto innumerevoli volte per le ripetute burrasche così frequenti in quel tratto dell'Oceano, il 30 agosto del 1930, l'Artiglio ebbe certezza d'aver individuato il relitto dell'Egypt.

La sua posizione era a 48°07'45” di latitudine Nord e a 5°30'30” di longitudine Ovest, ad una profondità di 130 metri.

Ai primi di settembre, le benne dell'Artiglio recuperarono, finalmente, la cassaforte del capitano dell'Egypt. Essa, però, non conteneva altro che i resti, fradici d'acqua, di plichi diplomatici che, doverosamente, furono restituiti al Foreing Office britannico che molto ringraziò il commendator Quaglia e il suo equipaggio.

Finito il recupero dell'avorio, il Rostro raggiunse l'Artiglio e a lui si affiancò nell'operazione Egypt. Il tempo, ormai, volgeva al brutto e la “campagna” dell'Egypt conveniva riprenderla in primavera.

Quell'anno, però, secondo i programmi della Società, le navi impiegate in Atlantico, non dovevano ritornare in Italia, in disarmo a Genova, come ogni anno ad attendere lì la buona stagione. Sarebbero state, impiegate, invece, per ricavare il massimo profitto, in operazioni di ripiego, in acque più basse e meno pericolose. Al più, gli equipaggi sarebbero tornati a casa solo per festeggiare il Natale.

Fu così che all'Artiglio, nell'ottobre di quell'anno, fu comandato di drizzare la prua, nuovamente, verso Belle-Ile dove già il Raffio operava alla demolizione di relitti pericolosi alla navigazione nella baia di Quiberon.

Oltre all'Artiglio, raggiunse quelle acque anche il Rostro che si posizionò tra l'isoletta di Houat e la costa, a Nord del canale che porta a Saint Nazaire.

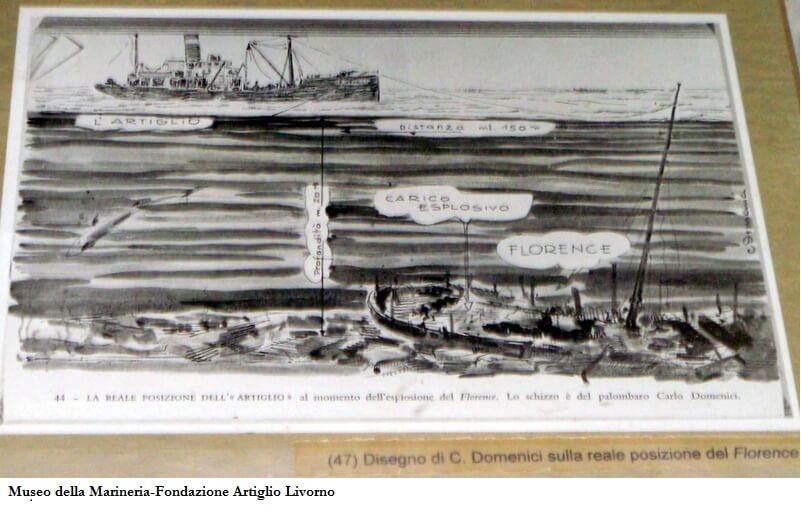

Il Rostro doveva demolire il relitto del Ville d'Angers, e l'Artiglio, invece, a circa quattro miglia di distanza, quello del Florence H.

Era quest'ultima, una nave battente bandiera statunitense da 9.000 tonnellate che, arrivata dall'America carica di esplosivi e di munizioni, saltò in aria nella rada di Saint Nazaire nel 1917.

Era quest'ultima, una nave battente bandiera statunitense da 9.000 tonnellate che, arrivata dall'America carica di esplosivi e di munizioni, saltò in aria nella rada di Saint Nazaire nel 1917.

Tutto l'equipaggio perì.

Inizialmente si pensò ad un siluro degli immancabili U-boote tedeschi, ma poi si appurò che, in realtà, si trattava di un attentato. Infatti, un innesco temporizzato erastato piazzato alla partenza dall'America perché il carico esplodesse a Saint Nazaire. Solo il fatto che il piroscafo si fosse fermato in rada, essendo rimasto indietro al convoglio con cui navigava, per aver subito un'avaria ai motori, aveva scongiurato danni maggiori.

Il relitto non costituiva ostacolo alla navigazione ma veniva considerato pericolosissimo per la presenza nello scafo di diverse tonnellate d'esplosivo e di munizioni.

I tecnici dell'Ufficio Chimico della Marina Militare Francese avevano assicurato che quel carico, dopo tredici anni di immersione in mare, ad una profondità di 16 metri, era da considerare assolutamente inoffensivo perché ormai inerte. Le prove di laboratorio lo confermavano.

Non posso fare a meno di mettere in evidenza la contraddittorietà di opinioni della Marina Francese che, da un lato, considera il carico di esplosivo inerte ma, nel contempo, lo giudica pericolosissimo.

E così l'Artiglio, il 4 di quell'ottobre del 1930, iniziò il suo lavoro di demolizione.

I palombari Bargellini, Franceschi e Gianni, cominciarono ad aggredire il relitto con piccole cariche d'esplosivo. Ma nulla accadeva.

Riporto un brano tratto da un articolo di Gianni Roghi per l'Europeo che recensisce il libro di Silvio Micheli “L'Artiglio ha confessato”:

“Per altri quattro giorni continuarono a bussare con sei mine alla volta nel panciuto ventre della carcassa. Si sentivano irritati verso il Quaglia di cui non riuscivano a spiegarsi l’oscura, testarda ragione di quel lavoro che qualsiasi altro modestissimo palombaro avrebbe potuto assolvere: «Non venga a raccontarci che una bagattella del genere gli frutti dei milioni», si dicevano. «Questo è il premio per avergli trovato l’Egypt»”.

“Per altri otto giorni continuarono a bussare. Poi aumentarono le cariche. Non accadeva mai nulla. Le avvicinarono alla stiva”. Lo smantellamento procedeva lento e faticoso. Si sentivano offesi e grugnivano contro il Quaglia. Tanto più che il commendatore, da quando era stata messa la prima mina sotto il “Florence”, non si era fatto mai più vedere a Le Palais. Telefonava ora da Roma, poi da Parigi o da Londra per incitarli a spicciarsi, come bruciasse a lui e non a loro”.

“Verso la fine del mese, il Gianni aveva già fatto esplodere oltre trecento mine attorno al relitto, senza che si fosse verificato niente di allarmante nel suo carico. Ormai sembrava che si dovesse demolire la nave pezzo a pezzo. E Gianni scriveva alla moglie: «Siamo arcistufi»”.

“Ma ecco, nel libro di Micheli, un brano molto grave: «Quando Gianni riferì al commendatore che a furia di bussare sotto la chiglia (in quel periodo facevano esplodere non meno di venti mine al giorno) le lamiere potevano allentarsi e inviare la barca [l'Artiglio] a far compagnia al “Florence”, il Quaglia non parve per niente allarmato. Portò il discorso su altri argomenti e ridiscese a terra per prendere il primo treno.”

“Il fatto non era sfuggito a nessuno. Dopo la sua partenza, i marinai si erano messi a rimuginare la cosa. «Possibile», si andavano chiedendo, «che non gli stia a cuore la barca?».

«Non esageriamo: non conoscete ancora il commendatore?».

«Sicuro, e per quale ragione? D’accordo che la barca sarà assicurata...». «E anche bene, a sentire il signor Terme» [Alain Terme, francese che acquistò, per l'individuazione di relitti sommersi,uno scafandro della Neufeldt & Kuhnke, al quale apportò anch'egli delle modifiche e che, poi, collaborò con la So.Ri.Ma.].

«E con ciò? Perché non parlate chiaro?».

«Oh, ragazzi, che avete», era venuto a chiedere il Gianni. La cosa morì lì.”

“Il 24 novembre Gianni, esasperato, scrive al commendatore. «Non si può più andare avanti: la stagione avanzata ha reso buie e torbide le acque, i venti sono sempre più violenti, l’equipaggio non ne può più, un uomo è già sbarcato per suo conto». «Se v’interessa di passare le feste a casa», risponde perentorio il commendatore, «dovete spicciarvi. Fatelo magari saltare in aria».

Il 7 dicembre, dopo due mesi di sforzi e ottocento mine esplose, i palombari decidono di piazzare una carica doppia. La nostalgia di casa è divenuta ormai cocente, la stanchezza e l’irritazione contro il Florence” e il Quaglia concorrono a preparare la catastrofe.

Posta la mina, l’Artiglio deve allontanarsi come sempre a una distanza di sicurezza. «Siamo pronti? Allora scostate». «Di quanto?», chiese il capitano Bertolotto. Gianni allargò le braccia. «Finché c’è cavo elettrico», disse.

A furia di tagliare, scapezzare e perdere in acqua, il cavo elettrico che serviva a dar contatto alle mine si era ridotto a centosessanta metri.

«Sono venti giorni che tempesto di lettere e di telefonate il commendatore perché si decida a inviare quel suo cavo speciale. Ora c’è poco da starci a pensare sopra». Così disse il Gianni pochi minuti prima di dare contatto”.

L'Artiglio che abitualmente, in operazioni di quel tipo ed altrettanto pericolose, si teneva ad una distanza di sicurezza dal relitto da demolire di circa due miglia marine (circa 3.219 metri), quel giorno di domenica del 7 di dicembre del 1930, si trovava a soli 160 metri dal Florence H.

A tanto, ormai si era ridotta la lunghezza del cavo elettrico dopo le numerose e ripetute esplosioni precedenti.

“Dinamo!” ordinò Gianni avvicinando i due fili,, dei quali uno andava alle cariche esplosive e l'altro, invece, alla sala macchine dell'Artiglio.

Un gesto che chissà quante volte aveva fatto ed un ordine che chissà quante volte aveva impartito.

Ma quella volta...

..quella volta centocinquanta tonnellate di esplosivo e di munizioni saltarono in aria aprendo, nel fondale, un cratere di non meno di 300 metri di diametro.

Una colonna d'acqua alta altrettanto si alzò sollevando l'Artiglio prima di poppa, per farlo precipitare poi di prua ad inabissarsi nella voragine che s'era aperta.

Il boato dell'esplosione fu sentito per tutta la costa: da Lorient a Saint Nazare e l'onda anomala che provocò, si abbatté contro la piccola chiesa di Saint Gildas nella piccola isola di Houat.

Alcuni pensarono ad un sisma, altri, invece, segnandosi il petto col segno della Croce ed invocando Dio, capirono che l'Artiglio, che ben conoscevano, era saltato.

Il comandante del Rostro, Carli che, come ho già detto, lavorava a poche miglia di distanza dall'Artiglio, ordinò l'avanti tutta e giunto sul luogo del disastro, non poté far altro che recuperare quattro persone miracolosamente sopravvissute e i cadaveri che il mare restituì.

Ritornò così, con la bandiera a mezz'asta, il Rostro, nel porticciolo di Le Palais col suo carico di dolore e di morte.

Sul molo restarono due bare vuote: una per il comandante Giacomo Bertolotto e l'altra, quella che avrebbe dovuto contenere il corpo del palombaro Alberto Bargellini del quale, alcuni giorni dopo, ai piedi del faro di Hoedic, fu ritrovata la foto di una donna con una bambina di pochi mesi in braccio: la figlia che non aveva ancora conosciuto.

Voglio ricordare i nomi dello sciagurato equipaggio:

Giacomo Bertolotto, comandante, di Camogli,

Alberto Gianni, capo-palombaro, di Viareggio Aristide Franceschi, palombaro, di Viareggio Alberto Bargellini, palombaro, di Viareggio, Luigi De Melgazzi, telegrafista, di Camogli, Romualdo Cortopassi, marinaio, di Viareggio, Costante Ulivieri, marinaio, di Cavo Elba, Antonio Deiana, macchinista di Terranova Pausania, domiciliato a Genova, Felice Bresciani, fochista, di Civitavecchia, Enrico Tedoldi, fochista, di La Spezia, Maurizio Moretti, cuoco, di Imperia, Amerigo Morelli, mozzo, di Framura.

Non potendolo fare per ciascuno dei membri, desidero qui mostrarvi l'intero equipaggio in una foto che a me pare bella e significativa e che ho avuto dalla stessa fonte di cui più sopra ho detto.

Credo -e così mi è stato confermato- che il mio prozio sia il primo a destra (un po' stempiato) della seconda fila, partendo dal basso, delle persone in piedi.

Credo -e così mi è stato confermato- che il mio prozio sia il primo a destra (un po' stempiato) della seconda fila, partendo dal basso, delle persone in piedi.

Le telescriventi delle agenzie stampa di tutto il mondo e la radio diffusero la notizia della tragedia che ebbe, subito, ampia risonanza perché l'Artiglio, per le sue gesta, era entrato già nel mito e, ancor di più, il suo nome si sarebbe coperto di lustro, quando la vecchia barca, registrata nei registri marittimi col nome di Maurétanie, riarmata in tutta fretta nei cantieri di Saint Nazaire e ribattezzata per volere dell'equipaggio col glorioso nome Artiglio per onorare la memoria dei compagni defunti, portò a termine l'impresa del recupero del tesoro dell'Egypt.

Ma questa è un'altra storia.

Di quella seconda vicenda, qui mi piace solo riportare un frammento tratto da “La leggenda dell'Artiglio” di Boris Giannaccini che riporta ciò che scrisse David Scott, il cronistra del Times che ebbe la sorte di partecipare di persona all'evento:

“«Gli uomini si gettano sulle barre d’oro ridendo e piangendo insieme, urtandosi per arrivare a toccarle, abbracciandosi l’un l’altro al vederle. Se le passano di mano in mano, ne tastano la fredda levigatezza con le palme callose, le portano contro le guance non rasate, le sollevano per apprezzarne il peso. Quattro anni di sforzo, pazienza, tragedia e infine il premio!»

Nei minuti seguenti, il Comm. Quaglia chiama vicino a sé tutti gli uomini poi, si toglie il cappello, imitato dai presenti.

Stanno in piedi con le teste inchinate mentre il capo comincia a parlare con la voce rotta dall’emozione. «Ho preso la parola soltanto per rivolgervi un duplice invito: anzitutto pensiamo ai nostri cari morti presenti tra noi a dividere la loro parte di gioia e di gloria». Sul ponte dell'Artiglio, logorato dal mal tempo, all’ombra della bandiera italiana, gli uomini che un momento prima erano uniti in una gioia selvaggia, sono ora legati nel doloroso ricordo dei compagni perduti. Stanno insieme per un lungo minuto di silenzio. Alcuni si fanno il segno della croce, altri si asciugano gli occhi con i berretti o col dorso della mano.”

Morti i vecchi del tempo della mia fanciullezza, la memoria storica della mia famiglia, è rimasta affidata a mia madre novantaseienne e alle sue due sorelle: l'una novantenne e l'altra ottantacinquenne. Nessuna ricordava le circostanze della morte del loro zio Antonio, se non Anna che, come ho riferito, in un baluginio di immagini del passato, rivedeva soltanto l'annuncio funereo che fu dato alla moglie.

Ricordavano soltanto che era imbarcato su una “nave molto famosa”, che naufragò a qualche anno di distanza (prima o dopo, non lo rammentavano) dalla morte per naufragio del loro fratello Salvatore e del loro padre Giovanni (fratello di Antonio).

La mia immaginazione corse subito ai transatlantici del tempo dove il mio nonno Giovanni aveva navigato e dove pensavo avesse trovato imbarco anche il fratello.

La meticolosa ricerca di una tragedia del mare che, in qualche modo, rispondesse a quei pochi esili dati, mi portò al naufragio del Principessa Mafalda affondato il 22 ottobre del 1927, quindi un anno ed un mese prima del naufragio del peschereccio San Silverio in cui trovarono la morte, nel nostro mare di Tavolara, tutto l'equipaggio insieme a Giovanni e a Salvatore Deiana.

Ma, per quanto accurata fosse la mia ricerca, fra i membri dell'equipaggio di quel transatlantico non figurava il nome del mio sfortunato prozio.

Quando pensavo di rinunciare e di lasciare abbandonata nell'oblio quella sconosciuta eppur cara persona, nello sfogliare l'album fotografico di mio padre, vidi l'immagine del mitico pontone acquistato dalla Marina Militare per il recupero dei sommergibili,

di mio nonno Giuliano e di “nonno” Pietro coi suoi palombari, di mio padre “allievo palombaro” alle scuole C.R.E.M. e di suo fratello Peppino, palombaro anch'egli, spesso in quelle stesse acque di Saint Nazaire.

Mi ritornarono alla mente frasi e nomi uditi da bambino: “recuperi marittimi”, “Anteo”, “Rostro”, “ARTIGLIO”.

Una rapida ricerca, col valido, cortese ed indispensabile aiuto delle persone che ho già citate della “Fondazione Artiglio” di Viareggio e del “Musée du Patrimoinie” di Quiberon, mi portarono ad accertare che Antonio Deiana faceva parte dell'equipaggio di quella famosissima nave recuperi e che lì aveva trovato la morte insieme ai suoi compagni.

Mi rimane ora da scoprire soltanto dov'egli è sepolto e spero vivamente di riuscire a farlo in una delle mie prossime visite in Normandia e in Bretagna, con l'aiuto dei miei cari amici francesi Thierry e Laurance (lui normanno, lei bretone; una coppia di veri amici!).

Una piccola ma significativa nota che dà un sapore umano e doloroso a due dei numerosi reperti dell'Artiglio che mi dicono esser conservati nel “Musée du Patrimoinie” di Quiberon: uno è il flauto irlandese appartenuto a quel Costante Ulivieri che appare nella foto del quartetto di suonatori.

Non è stata trovata traccia, invece, né delle chitarre, né del mandolino del nostro Antonio.

Di riferibile a lui, il museo espone soltanto uno scarpone.

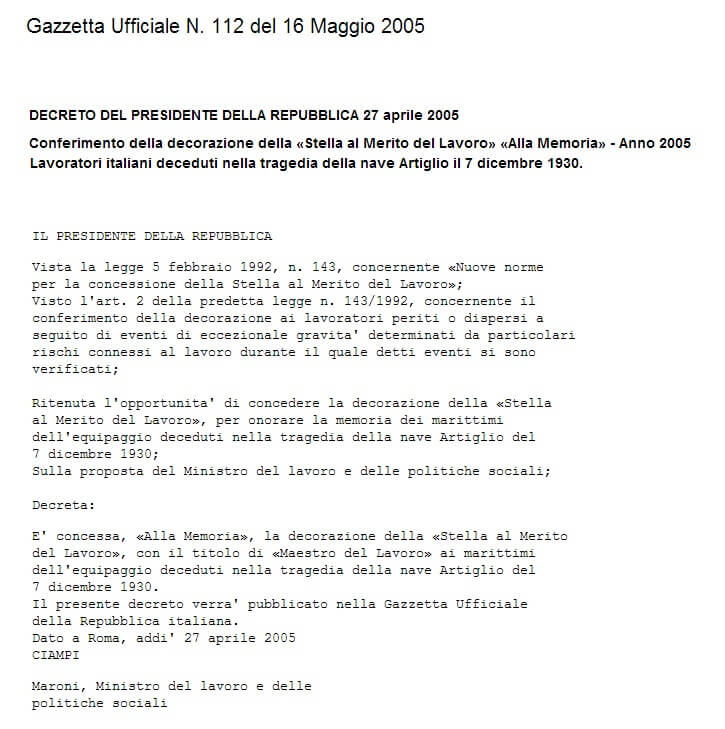

Il 16 maggio del 2005, sulla Gazzetta Ufficiale N. 112, fu pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2005 con cui il Presidente Ciampi, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, conferiva, alla memoria, la decorazione della “Stella al Merito del Lavoro, con il titolo di «Maestro del Lavoro» ai marittimi dell'equipaggio deceduti nella tragedia della nave Artiglio del 7 dicembre 1930.”

Due anni prima, alla memoria dei tre intrepidi palombari Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini, il Presidente della Repubblica aveva conferito la “Medaglia d'Oro al Merito di Marina” con le seguenti motivazioni:

Due anni prima, alla memoria dei tre intrepidi palombari Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini, il Presidente della Repubblica aveva conferito la “Medaglia d'Oro al Merito di Marina” con le seguenti motivazioni:

“il loro fulgido esempio di audacia, perseveranza e perizia marinaresca arricchì di indimenticabili pagine la storia della Marineria Italiana, valori e sentimenti che animarono e animano ancora oggi la nostra gente di mare e che devono servire da guida e stimolo per i più giovani che si avvicinano alla realtà del mare e della sua vita.”

Il Presidente del Senato Marcello Pera consegnò questo alto riconoscimento ai figli Iberico, Euro e Alberta.

Il 4 giugno 2005, in occasione della 3ª Edizione del “Premio Artiglio” indetto dalla “Fondazione Artiglio” di Viareggio, non conoscendosi gli eredi degli altri nove marinai periti nella tragedia, il Sottosegretario Roberto Rosso, in rappresentanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Roberto Maroni, appuntò le Stelle al Merito del Lavorosui gonfaloni di appartenenza dei membri dell'equipaggio.

Sul gonfalone della Liguria portato dall'Assessore Renzo Guccinelli, ai marinai:

Giacomo Bertolotto,

Luigi De Melgazzi,

Antonio Deiana,

Enrico Tedoldi,

Maurizio Moretti,

Amerigo Morelli.

Sul gonfalone della Toscana portato dall'Assessore Marco Mantemagni, ai marinai:

Romualdo Cortopassi,

Costante Ulivieri.

Sul gonfalone del Lazio portato dall'Assessore Alessandra Tibaldi, al marinaio:

Felice Bresciani.

19 April 2024

19 April 2024

19 April 2024

19 April 2024

18 April 2024

18 April 2024

18 April 2024

18 April 2024

18 April 2024

18 April 2024

18 April 2024