Saturday, 20 April 2024

Informazione dal 1999

Pubblicato il 06 January 2020 alle 11:48

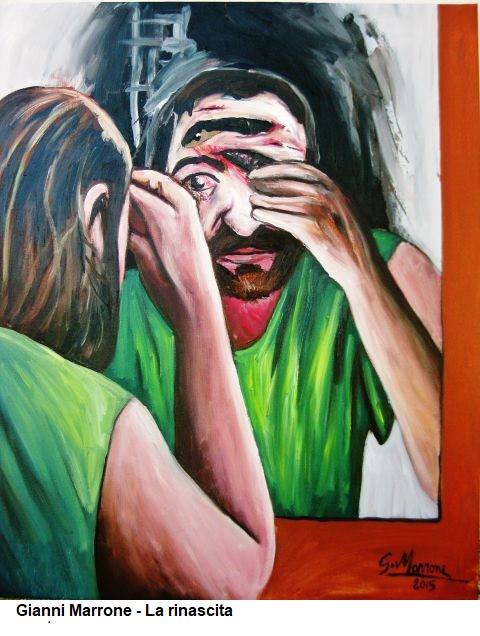

Lo specchio - racconto di Giuliano Deiana

Si guardò nuovamente allo specchio, ma non si riconobbe. Si strofinò energicamente il viso con le mani per vedere se qualcosa, nella sua fisionomia, cambiava, ma nulla mutò. Quel volto che vedeva riflesso gli suscitava, sì, delle lontane reminiscenze, neppure tanto definite, ma non era il suo. Insistette nel fissare quell’immagine, quasi con sfida, convinto che, alla fine, quell’estraneo che lo guardava si sarebbe dissolto, e la sua vecchia e abituale faccia sarebbe ricomparsa a farlo sentire nuovamente e tranquillamente sé stesso.

Non accadde nulla e lo sconosciuto continuò a scrutarlo con la medesima pervicace insistenza. Pensò di non essersi svegliato del tutto, di dormire ancora, forse di sognare e, aperto il rubinetto si lavò rumorosamente il viso con acqua fredda. I brividi che sentì anche lungo la schiena gli ricordarono che era sveglio e che, quel mattino, alzatosi dal letto di buon’ora, si era coscientemente recato in bagno per compiere l’abituale operazione di rasatura della barba propedeutica ad ogni altra azione quotidiana.

Voltò le spalle al lavabo e a quel volto fatto di vetro, frizionò il viso con rabbia, quasi che, con la foga che metteva nell’usare l’asciugamano, volesse togliersi una maschera che qualcuno, a sua insaputa, gli aveva calato sul viso, inspirò profondamente quanta più aria poté e, repentinamente, si voltò verso lo specchio col convincimento che tutta quella cosa strana che non capiva fosse finita e che lì, nel riquadro appeso alla parete, sopra il lavabo, fosse ricomparso il suo solito, abituale, vecchio sembiante di sempre.

Cacciò un urlo violento quando rivide che quel forestiero era ancora lì, dietro lo specchio, a fissarlo con insolente attenzione.

- Brutto bastardo! Chi diavolo sei? Cos’è che vuoi da me?

Un pugno potente si abbatté sull’immagine riflessa facendola scomparire insieme alle schegge di vetro che, con grande rumore, caddero dentro il lavabo e sul pavimento. La sua mano cominciò a insanguinarsi. Cercò di tamponare il sangue avvolgendo strettamente l’asciugamano attorno al pugno e stramaledisse il momento in cui si era svegliato.

Si avvicinò alla finestra e, scostate le tende, guardò i monti lontani imbiancati di neve, le ultime foglie che tremavano sui rami al freddo di quella gelida alba e i lampioni che ancora illuminavano di luce gialla la strada facendo brillare i cristalli di ghiaccio. In sovrimpressione, sui vetri che il suo alito andava via via appannando, la pallida effige rispecchiata dello sconosciuto si andava lentamente dissolvendo. Trasse un sospiro di sollievo.

Aperto freneticamente un cassetto, cercò uno specchietto che sapeva di aver lì conservato. Lo trovò e, con gesto riluttante, lo portò all’altezza del viso. Un occhio non suo lo scrutò. Scagliò via l’oggetto con rabbia e anch’esso si infranse.

Respinse l’idea, repentinamente balenatagli alla mente, di raccogliere tutti i frammenti di vetro per immergerli, insieme ad un cristallo di quarzo, in una bacinella d’acqua, come sua nonna faceva per scongiurare i sette anni di sfortuna che la rottura di uno specchio avrebbe portato e, colpendosi la fronte con la mano fasciata dall’asciugamano, si diresse a grandi passi verso la sua stanza.

Il portatile che, la sera prima, aveva usato per videochattare era ancora lì, aperto ed acceso sul tavolino. Sperò, con tutta l’anima, che il suo interlocutore avesse registrato e salvato, come lui era solito fare, le sue immagini.

Guardò l’orologio. L’ora antelucana non lo distrasse dal suo proposito e, preso il cellulare, chiamò il suo amico. Ci volle un po’ di tempo per ottenere una risposta.

- Anto’, hai salvato le immagini della mia webcam di ieri notte?

- Ma sei scemo o lo fai? Ma che cavolo ti salta in mente di svegliarmi a quest’ora della notte per chiedermi questa stronzata – gli rispose l’amico.

- Anto’, è importante. Anzi: importantissimo per me. Se non lo fosse stato non ti avrei disturbato. Non ti posso dire il perché, ora, ma è assolutamente indispensabile che mi mandi il file video, subito. Immediatamente! Poi ti spiegherò. Anto’. Fidati di me.

Si sedette al tavolino, davanti al computer e iniziò, freneticamente, a compulsare la sua casella di posta elettronica, imprecando, ad ogni secondo che passava, sulla lentezza del suo amico Antonio.

Dopo cinque minuti - che gli parvero eterni - aprì il file, finalmente arrivato, e si accasciò sulla sedia con le braccia penzoloni fino al pavimento: ciò che il monitor gli mostrava era quello stesso viso sconosciuto che, poco prima, lo aveva scrutato dallo specchio del bagno seguendolo fino allo specchietto. Se non fosse stato quasi vecchio e se non avesse avuto consapevolezza della sua tarda età, per la disperazione, si sarebbe messo a piangere come un bambino.

Aprì con veemenza quell’anta dell’armadio su cui sapeva esservi uno specchio. La figura un po’ incanutita di un estraneo avanti negli anni gli si palesò davanti, riprodotta sulla superficie riflettente. Si avvicinò per vedere meglio: sì, era proprio lo stesso volto estraneo di poco prima, quello stesso che la webcam aveva ripreso nella notte appena trascorsa, quel volto mai visto prima che ora lo guardava e che, in modo irriverente, si muoveva come lui faceva.

Provò a parlare. Il suono della sua voce gli giunse da lontananze che gli sembrarono remote. Però, quella che udiva, era la sua voce. Sì, in quel marasma di stati d’animo e di confusione che agitavano il suo cervello, gli pareva proprio la sua voce. Sollevò il tono e disse il suo nome:

- io sono Giuliano e sono nato ad Olbia, in Sardegna, un’isola lontana in mezzo al Mediterraneo – disse alla sua immagine riflessa con aria sconsolata e nostalgica – e tu chi sei? Perché mi perseguiti? Chi ti ha mandato? Che vuoi da me? Dimmelo, per favore. Anzi: ti supplico, dimmelo! Fatti riconoscere, per amor di Dio.

La figura nello specchio si mosse come lui, con i suoi stessi movimenti e, con la medesima espressione, lo guardò sconsolata, ma non rispose, si appannò e sbiadì un poco quando l’uomo accostò il suo viso alla superficie riflettente e iniziò a piangere con singulti strozzati che gli facevano sussultare le spalle e il petto.

- Quello non sono io – disse. – Tu non sei me e io non sono te. Io son io e basta! L’hai capito o no?!... E tu non so chi sia, tu – aggiunse dopo un attimo di riflessione tra un singulto e l’altro. E poi, parlando a sé stesso, continuò: – uno sconosciuto, un ladro di facce, ecco chi sei: uno che vuole rubarmi la faccia che mi ha dato Dio, che vuol prendersi il mio corpo e il mio posto. Vai, presentati alle persone che mi sono care, ai miei amici, a mia madre che è vecchissima ma ancora sana di testa. Provaci! Perché non ci provi? Vediamo se ti riconoscono. Proviamo a vedere che accoglienza ti fanno, brutto bastardo, ladro di fisionomie altrui. Avrei voluto che ci fosse ancora Mela. Di sicuro a lei non l’avresti data da bere, non l’avresti ingannata, no, no! Ti avrebbe abbaiato per tutta la casa e ti avrebbe preso pure a morsi, quant’è vero Dio. Brutto figlio di puttana!

Si allontanò sconsolatamente dall’armadio e, a passi frenetici, raggiunse il computer per rivedere le immagini che l’amico gli aveva inviato.

La voce era certamente la sua e suoi erano gli sprezzanti giudizi che esprimeva su quell’incompetente politico leghista che avevano messo sulla poltrona di ministro degli interni. Le avrebbe riconfermate anche ora, quelle pesanti valutazioni, se non fosse stato assillato da altri problemi ben più gravi.

- La faccia, però, no – quella, porca puttana! non è la mia – disse chiudendo violentemente il computer.

Si alzò di scatto e, concitatamente, si diresse alla libreria. Gettò libri per terra, con una furia forsennata, fino a che non trovò un vecchio album di fotografie. Era rilegato in pelle bianca e, sul frontespizio, risaltavano, in bella evidenza, due anelli nuziali dorati, avvinti in un amoroso intreccio.

Lo aprì. Sulla prima pagina campeggiava la fotografia ufficiale del suo matrimonio, quella che, in un settembre di cinquanta anni prima, era stata fatta a beneficio dei parenti e degli amici perché ricordassero il fausto evento.

Lei era sua moglie, giovane e radiosa nel suo abito bianco, con un bouquet di piccole orchidee lilla appoggiato al grembo. Lui, invece, era quel maledetto forestiero che, quel mattino, si era intrufolato in casa sua per rubargli il corpo insieme alla serenità. Riconosceva tutto il resto come cose che gli erano appartenute: la giacca nera damascata e di buon taglio, la candida camicia di seta, la cravatta di un bel grigio perla con un impeccabile nodo Windsor - quanto tempo aveva impiegato a fare quel nodo; “arriveremo tardi” gli aveva gridato sua madre dall’altra stanza - i gemelli d’oro che luccicavano anche nella foto, i pantaloni grigi perfettamente stirati. Aveva scelto tutto con cura estrema: era la prima volta che si sposava e voleva ben figurare. Era tutto suo: anche l’emozione che traspariva da quel giovane viso che, però, era la sola cosa che non gli fosse appartenuta.

Chi era, allora, quell’estraneo che aveva sposato sua moglie in vece sua? Eppure, di quel giorno lontano di settembre, ricordava tutto: il ritardo con cui il suo corteo era giunto ai piedi della scala dove la futura moglie lo attendeva, il suo bonario rimprovero: “anche oggi in ritardo!”, lo sguardo di divertito ammonimento di Domenicheddhu, il prete che aveva celebrato il rito nuziale, suo vecchio compagno di scuola, quando, lui sposino, aveva bevuto dal calice e si era lamentato per la scarsa quantità di vino che conteneva. Si ricordava, perfino, di esser rimasto chiuso in un gabinetto dell’albergo, durante il ricevimento pomeridiano, perché si era bloccata la serratura.

Erano dovuti venire a liberarlo quando la sua inspiegabile assenza era stata notata. Prima, a nulla erano valse le sue grida che invocavano aiuto.

Era stato lui, però, ad aver gridato, e fortemente, non quell’altro fetente che sfoggiava, nella foto, il sorriso più infido e più stupido accanto alla moglie; a sua moglie.

Dunque, per tutti gli anni in cui era durato il matrimonio, lui era stato un povero marito cornuto? Un dubbio atroce gli perforò la mente. Ma no, no e no! Come poteva dirsi cornuto se quell’altro aveva sposato Rosa, non lui? Chi è che ricordava allora? Quale differente moglie, se ancora non ne aveva avuto altre? E cosa ricordava esattamente oltre le sciocchezze dell’abito e della prigionia in gabinetto?

Ci pensò per un po’ e si domandò perché ciascuna di quelle cose riaffiorate dal passato trovasse un riscontro obiettivo in quella fotografia, meno che le fattezze del suo viso.

In questo vorticare di pensieri, prese una decisione che gli parve saggia: sarebbe stato positivista; avrebbe usato un rigoroso metodo analitico, quello che gli avevano insegnato nei laboratori di scienze negli anni dell’università, per analizzare, in modo sistematico, la situazione.

Formulò un pensiero qualsiasi, lo fissò nella mente e, alla maniera di Cartesio, con l’enfasi che la citazione richiedeva, si disse:

- cogito ergo sum. Il pensiero è mio e sono io che l’ho formulato, perciò: io sono indiscutibilmente io.

Poi si pizzicò fortemente un braccio per fare la prova del nove e vedere se il corpo che aveva espresso quel pensiero fosse lo stesso che sentiva anche il dolore; insomma: per vedere se quello che ragionava e si pizzicava era proprio lui. Il fastidio provato lo rassicurò sulla sua identità.

- Ora analizzerò, palmo a palmo, il mio corpo. Ma solo quelle parti che posso vedere direttamente con gli occhi, senza alcuno specchio, senza l’intermediazione di quell’oggetto che mi fa vedere solo quel che vuole lui: un’immagine riflessa.

Sfidando il freddo della stanza, si spogliò completamente e così, nudo come la sua mamma l’aveva fatto, si sedette su una sedia.

Slacciò l’asciugamano che aveva tenuto, a mo’ di fasciatura, sulla mano ferita e constatò che il taglio sanguinava ancora un poco. Lo strinse e sentì un po’ di dolore.

- Bene – si disse – sono sempre io che penso e sono la stessa persona che si è tagliata la mano e che sente il dolore. Bene!

Poi si guardò l’altra mano alla ricerca di un qualche segnale.

Vide, all’articolazione del pollice, due piccole cicatrici e si ricordò di quando, bambino, giocando con la vecchia Singer di sua madre, si era bucato il dito con l’ago, da parte a parte.

- Ero io, quello. Me lo ricordo. Mi ricordo benissimo che io mi spaventai, che io piansi e che consolarono me, non un altro. È evidente che non posso ricordare un ricordo non mio e trovare sul mio corpo i segni tangibili di quel ricordo – pensò con soddisfazione.

Continuò l’ispezione, indirizzato più dalla sua memoria che non dal desiderio di nuove scoperte.

Guardò il braccio destro, nell’incavo del gomito, e rintracciò la lieve cicatrice nerastra che lì dimorava da più di settant’anni. Era con Antonello, suo cugino e compagno di giochi, sul ponte di coperta della “Barcaceddha”, il piccolo rimorchiatore dell’Escavazione Porti che suo zio Mario comandava, in una mattina d’estate, agli ormeggi nel Porto Vecchio perché si doveva caricare il carbone che alimentava la turbina. Loro due si rincorrevano allegramente gridando frasi ingiuriose a dei loro compagni che, in mutande, facevano il bagno buttandosi in acqua da una bitta del molo usata come trampolino. Lui, intento a canzonare meglio che poteva quegli scalmanati, non aveva fatto caso alla botola aperta della carbonaia in sentina. Era caduto dentro come una pera matura e lo avevano tirato fuori tutto nero e con una piccola scheggia di metallo conficcata nel braccio. Suo zio Mario aveva dovuto estrarre quella scheggia con le pinze mentre lui gridava come un forsennato e tutti gli altri, compresi i compagni sulla banchina, se la ridevano per la sua distrazione. Non c’era stata nessuna infezione ma il marchio del carbone, nero anche a distanza di settantadue anni, era rimasta lì.

Si consolò ancora una volta e ripensò, amorevolmente, a quell’orfanello in cerca di affetti che era lui a cinque anni.

Scalciò la ciabatta e controllò, con la tranquilla certezza di trovare quel che cercava, il tallone del piede destro. La voluminosa cicatrice che si era prodotto quando il suo piede, per un sobbalzo, era scivolato all’indietro fra i raggi della moto Gilera sulla quale correvano, sul viale dell’Isola Bianca in un pomeriggio d’estate, lui, seduto dietro, e il padrino don Natalino, alla guida, quella cicatrice era lì dov’era sempre stata dal giorno in cui la ferita si era rimarginata e lui aveva potuto, finalmente, calzare la scarpa e camminare. Le diede con le dita un colpetto compiaciuto come per dirle: “non ci vediamo spesso, ma lo so che sei sempre qui con me a farmi compagnia”.

Anche i nei sulle gambe e sul petto erano lì dov’erano sempre stati da che era nato. Avrebbe potuto contarli e riconoscerli uno ad uno come dei vecchi amici.

Perfino il livido sul fianco, lì dove il giorno prima aveva sbattuto cadendo su una lastra di ghiaccio, era al suo posto, azzurrino nel colore e ancora un poco dolorante.

- Se questo che vedo e che tocco è il mio corpo, quello che pensa, e se la mia testa è attaccata al mio corpo – meditò palpandosi la testa e il collo – allora anche il viso, che riveste la testa come una maschera, deve essere necessariamente il mio. Senza alcun dubbio deve essere il mio, non di altri.

Sospirò con soddisfazione per l’acutezza della conclusione logica a cui era arrivato. Si palpò la faccia e, lentamente, si rivestì meditando di tornare davanti allo specchio dell’armadio e con il convincimento che, ora che tutto si era chiarito, non un’altra persona avrebbe visto ma, invece, il suo consueto sembiante che conosceva così bene.

Si avvicinò con cautela all’anta. L’aprì con attenzione, con studiata lentezza e ad occhi chiusi. Si palpò ancora un poco il viso per sincerarsi che, lì, nulla fosse mutato e poi, con un po’ di timore, aprì prima un occhio, poi l’altro.

L’estraneo era lì, dietro lo specchio, a fissarlo con quell’aria pervicace e un po’ meravigliata.

Passò qualche tempo lì davanti a quell’anta, esausto e svuotato di ogni idea concreta su quel che avrebbe dovuto e potuto fare. Poi raddrizzò la schiena e, convinto com’era che la sua intelligenza positivista non poteva nemmeno sfiorare l’idea di un sortilegio, si decise a riguardarsi, o meglio: a guardare più attentamente quell’immagine speculare ma sconosciuta di sé stesso.

Gli ci volle qualche tempo per capire che quelle sembianze riflesse, pur non riconosciute come sue, gli evocavano antiche e indistinte memorie. Una confusa sensazione di malessere si impadronì del suo animo.

Si sedette davanti allo specchio e si convinse ad entrare in una condizione psicologica di buona disposizione nei confronti dell’intruso.

Gli sorrise. Anche l’altro rispose al suo sorriso. Cercò di accarezzargli una guancia ma non ci riuscì perché l’altro gli tese il braccio e gli toccò la punta delle dita. Quel contatto non gli parve freddo come avrebbe potuto essere se avesse toccato una superficie vitrea, trasmetteva, invece, uno strano ed indistinto tepore.

Appoggiò il viso alle mani come fa uno che pensa intensamente. Anche l’altro lo fece. Avvicinò maggiormente il viso allo specchio ed anche l’altro si avvicinò a lui.

A quella distanza così breve vide, sul sopracciglio destro dell’uomo che gli stava di fronte, una cicatrice orizzontale che il tempo aveva parzialmente nascosto.

- Anche tu hai avuto un incidente d’auto? – gli chiese. L’altr’uomo mosse le labbra ma non rispose – vedi? – gli disse toccandosi il ciglio destro – anche io ce l’ho. Ho avuto un incidente tanti anni fa. Di notte. Avevo raccattato una puttana che per strada faceva l’autostop. Io non sapevo che fosse una bagascia. Era sola, per strada, di notte, in campagna. Le ho dato un passaggio perché credevo che ne avesse bisogno. Due minuti dopo ho attraversato un incrocio senza rispettare lo stop. Non conoscevo quella strada, mi ero appena trasferito a Sassari. I sassaresi lo chiamavano “l’incrocio della morte” perché lì sono morti in tanti. Non si vedeva proprio quell’incrocio! Andavo a centoquaranta. Quando, dal nulla, è spuntata a destra una macchina, non ho fatto nemmeno in tempo a frenare. Ho cercato di scansarla, ma l’ho presa di carambola. C’erano, in quell’auto, due fidanzatini che ritornavano dalla pineta. Per poco non li ho ammazzati. Mi sarei ucciso anch’io se lo avessi fatto. Quella povera disgraziata che era con me non s’è fatta nulla; io, solo un taglio sul ciglio. Però, il giorno dopo, tutta Sassari parlava del mio incidente. La Nuova e L’Unione uscirono con titoli su tre colonne: “Noto professionista…” eccetera. Ti puoi immaginare! Chi mi conosceva per una persona seria, diceva: “ah! Vedi? Anche lui va a puttane. Sembrava così serio!”. Qualcun altro, più buontempone, commentava “gli costerà un mucchio di soldi e non ci ha neppure scopato”.

Si aggiustò sulla sedia in attesa di una risposta, di un commento qualsiasi, ma l’altro continuò a guardarlo con un’aria di tenera commiserazione.

- Dove ti ho conosciuto? – insistette a chiedergli. – Io, ora, credo di averti già conosciuto e, se ti guardo bene, quasi quasi me ne convinco. Aiutami.

Gli rispose solo un silenzio rotto, di quando in quando, dai primi rintocchi mattutini della campana della non distante chiesetta di Santo Stefano.

Sollevò il capo pensieroso. Sospirò ancora per concentrarsi meglio. In realtà non sapeva che fare, né che cosa pensare. Il suo metodo analitico-positivista non aveva dato alcun frutto concreto. Sì, aveva appurato che quel corpo col quale pensava, compresa la testa che lo sormontava, era il suo e che sua doveva necessariamente essere la faccia di quella testa. Se si tastava il viso, non c’erano problemi: quelle fattezze che i polpastrelli rivelavano le riconosceva come parte di sé stesso, quella era la sua faccia di sempre; ma, se la vedeva riflessa, allora cominciavano i guai: non si riconosceva più.

Guardò, ancora una volta, in direzione dello specchio cercando un po’ di comprensione. Ricevette solo un’espressione sconsolata che gli giunse dall’anta dell’armadio.

Si chiese quando fosse incominciata quella pantomima e si rispose subito che tutto aveva avuto inizio poche ore prima, non appena si era levato dal letto, dopo un sonno breve

e alquanto inquieto. A sua memoria, non gli era mai capitato d’essersi visto allo specchio senza riconoscersi. Era vero, però, che, non essendo mai stato un narcisista, si era sempre esaminato abbastanza distrattamente, fuggevolmente, giusto per farsi la barba e per annodare la cravatta, ma neanche una volta, neppure in quelle occasioni, aveva notato, nell’immagine di sé stesso che gli restituiva lo specchio, qualcosa di strano.

- Sarà mica per il fatto che ho dormito poco? – si domandò. E poi aggiustandosi meglio sulla sedia si disse con molto convincimento – alla fin fine, chi l’ha detto che devo per forza avere la faccia che avevo? E se avessi sbagliato allora? E se mi ricordassi male?

Gli venne il dubbio che quel che vedeva era il volto che sempre aveva visto riflesso e che soltanto momentaneamente gli sembrava diverso. Cercò di convincersi, più che poté, su quest’idea e levatosi in piedi, alzò le braccia come fa chi trionfa, poi, con voce tonante, gridò al mondo la verità che, in quel momento, gli si era palesata:

- Io sono io! Sono sempre stato io, con questa faccia di adesso o con quella che mi ricordo. E se lo specchio vuol dire un’altra cosa, be’, farò a meno dello specchio. E chi se ne importa degli specchi!

Si risedette soddisfatto, si riguardò e, in quel preciso momento, il suo incubo riprese vita. Stentava a credere che quella maledetta superficie sull’anta dell’armadio gli dicesse la verità. Ciò che vedeva non era quel che era abituato a vedere da sempre. Non era quello che sentiva di essere. Lui, un istante prima, si era sentito soddisfatto qualunque fosse la faccia che aveva, quell’altro, l’immagine riflessa, invece, era lì, muta e senz’espressione, a rifare meccanicamente tutti i suoi gesti, ma senz’anima.

Era come se il sé stesso che percepiva nel suo pensiero e quello che cominciava ad essergli noto nell’aspetto fisico, ma che rimaneva estraneo nella realtà e che vedeva lì nello specchio, fossero due entità diverse, autonome e separate. Non una, ma due distinte persone delle quali, anche la prima gli pareva che sfumasse nell’irreale. Vive, entrambe, in virtù delle leggi dell’ottica e ambedue sconosciute ad una terza persona che, subdolamente, gli sembrava cominciasse a prender possesso di un angolo remoto del suo cervello e della sua anima.

- Sto impazzendo – si disse. – In tre siamo troppi qua dentro. – Si toccò ripetutamente il petto per indicare, senza equivoci, il suo corpo. – Sarà meglio che vada dal medico dei matti.

Si portò gli indici agli angoli della bocca e li tirò verso l’esterno, convinto che i due: lui e quell’altro, avrebbero reagito in modo diverso e che il terzo lo avrebbe sicuramente notato. Il suo viso riflesso nello specchio assunse un’espressione sorridente, quello davanti all’armadio si contrasse in una maschera inebetita, il suo io, invece, rimase triste e pensieroso.

Uscito per strada, si tirò in su il bavero del cappotto perché aveva ricominciato a nevicare. Fiocchi lenti gli turbinavano attorno portati dal vento.

A passi veloci si diresse verso il bar del suo amico Antonio. Entrò come sospinto da una folata e, insieme a lui, entrarono molti fiocchi di neve.

- Chiudi la porta che se no congeliamo – gli disse l’amico da dietro il bancone.

- Fammi un caffè, anzi: fammelo doppio e forte.

- Hai dormito male? – gli chiese Antonio nel guardarlo. – Ma ti senti bene? Mammamia che faccia che hai! Non sembri neppure tu!

Fuori la nevicata rinforzava e il suo biancore nascondeva tutto: le poche case del paesello, gli alberi stecchiti e anche i pensieri.

Allein-Bruson, 1° gennaio 2020

© Giuliano Deiana 2020

14 April 2024

13 April 2024

01 April 2024

04 February 2024

23 November 2023

19 November 2023

18 November 2023

17 November 2023

16 September 2023

03 September 2023

27 August 2023